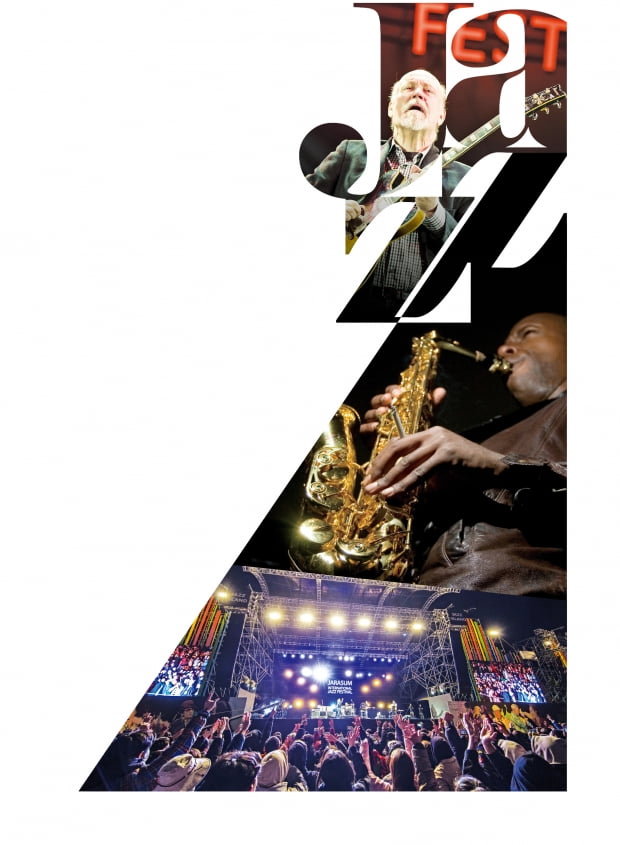

다시 시작된 재즈 페스티벌

역사상 누구도 재즈를 정의하지 못했다. ‘재즈계의 쇼팽’이라 불리는 피아니스트 빌 에번스는 “재즈를 지적으로 이해하면 괴롭다. 그냥 느껴야 한다”고 말했다. 재즈의 대부 루이 암스트롱조차 “(재즈가) 궁금해도 절대 알 수 없다”고 말할 정도다.

이는 오히려 재즈를 널리 퍼지게 한 계기가 됐다. 음악에 정해진 틀이 없었다. 누구든 흥겹게 연주하고 즐기면 그만이었다. 곧 클래식의 대체재로 떠올랐다. 때론 격렬하고, 때론 서정적인 재즈 리듬에 미국인들이 빠져들었다.

재즈는 ‘검둥이’라고 멸시받던 흑인들의 자부심이 됐다. 그들은 폐쇄적이지 않았다. 흑인만으로 이뤄진 빅밴드에도 백인 연주자들이 녹아들었다. 점차 음악적인 기틀이 다져졌고 예술성이 깊어졌다. 이제는 미국이 낳은 문화유산으로 자리잡았다. 1987년 미국 의회는 재즈를 ‘미국의 국보’로 지정했다.

고전의 반열에 올라도 재즈는 100여 년이 넘는 세월 동안 청춘을 유지했다. 시대를 풍미한 유행가에 머물지 않았다. 거리낌 없이 다른 민족의 노래를 받아들여 성장한 덕이다. 남미의 보사노바, 유럽의 클래식 등을 모두 흡수한 재즈. 재즈는 이제 세계 곳곳에서 울려퍼진다. 2011년 유네스코에선 매년 4월 30일을 ‘세계 재즈의 날’로 지정했다. 인류의 화합과 단결, 평화에 기여하는 재즈의 미덕을 기리려는 의도였다.

오늘날과 재즈는 묘하게 맞아떨어진다. 코로나19에 구속된 현대인들의 모습이 과거를 연상시킨다. 목화농장에서도 재즈를 부르던 그들처럼 코로나19로 빚어진 우리 삶의 엇박을 재즈로 바꿔보면 어떨까. 노래를 몰라도 괜찮다. 귀는 열고 손은 하늘로 뻗자. 재즈바에서 누구든 ‘재즈 잇 업(멋지다)’이라고 외쳤듯이.

오현우/빈난새 기자 ohw@hankyung.com