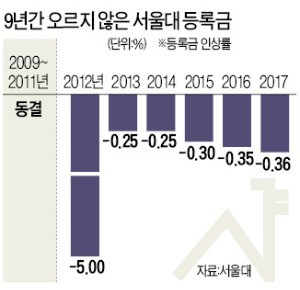

9년만에 등록금 인상 나선 서울대

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

1.8%↑ 추진… 확산될까 주목

"예산 부족에 신규사업 올스톱"

"예산 부족에 신규사업 올스톱"

서울대 총학생회는 9일 기자회견을 열고 서울대 본부 측의 등록금심의위원회가 제안한 등록금 1.8% 인상안을 규탄하고 나섰다. 총학은 “노벨상 석학 유치, 행정관 리모델링 등 학생 권익과 관련 없는 분야에 비효율적으로 예산을 배정하고 등록금 인상을 주장할 수는 없다”며 등록금을 동결 또는 인하할 것을 요구했다.

학교 측은 지난 9년간 정부 기조에 따라 등록금을 동결 또는 인하해왔지만 올해만큼은 어렵다는 입장이다. 올해 서울대 정부출연금은 전년에 비해 155억원 삭감돼 4370억원으로 줄었다. 이 가운데 3300억원가량은 교수 및 직원 인건비임을 감안하면 일반 운영비 중 15%가 줄어든 셈이다. 정부 기조에 맞춰 비학생조교, 청소근로자 등 학내 비정규직을 정규직화하면서 중장기적으로 늘어날 인건비도 학교 측엔 부담이다. 서울대 관계자는 “예산 부족으로 사실상 내년에 신규 추진하려던 사업 전체가 올스톱 상태”라고 말했다.

서울대가 ‘총대’를 멨지만 다른 대학들은 선뜻 나서길 주저하고 있다. 섣불리 등록금 인상에 나섰다 여론의 뭇매뿐 아니라 각종 정부지원사업에서 불이익을 받을 것을 우려해서다. 원칙적으로 각 대학의 등록금은 학교·학생 간 협의체인 등록금심의위원회에서 자율적으로 정할 수 있다. 하지만 교육부는 대학의 학비 경감 노력에 따라 국가가 학생에게 지원하는 ‘국가장학금2’ 지원을 줄이거나 각종 정부지원사업 선정에서 불이익을 주는 식으로 사실상 등록금 동결을 강제해왔다.

결국 정부정책이 재정부담과 책임은 대학에 전가한 채 희생만을 강요하고 있다는 지적이 나온다. 등록금을 올리면 장학금이 줄고, 동결돼도 학교 입장에선 본전인 셈이다. 전찬환 대학교육협의회 사무총장은 “현재 시스템 아래선 대학 교육의 질을 높이려는 어떤 시도도 성공하기 힘들다”며 “학비는 싸지만 경쟁력이 없는 대학을 누가 원하겠나”라고 말했다.

황정환/장현주 기자 jung@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)