시멘트업계 '적자 공포'… "배출권 가격 상·하한제 도입해야"

배출권거래제 할당 상위 39개사 설문

기업 38% "배출권 할당방식 공정성 확보를"

내년 할당계획도 늦어 사업계획 못 짤 판

그동안 배출권 거래제는 내팽개쳐진 것과 다름없었다. 총괄부처가 3년 새 두 번이나 바뀌었다. 환경부의 컨트롤타워 기능이 작년 6월 기획재정부로 넘어갔다가, 정부가 바뀐 뒤 다시 환경부로 돌아갈 예정이다.

정부는 제도 활성화는커녕 기업들에 가장 필요한 정보인 할당 계획도 미루고 있다. 시장의 혼란과 불안감을 반영하면서 배출권 가격은 출렁이고 있다. 지난달 24일 사상 최고가인 t당 2만8000원을 찍었다.

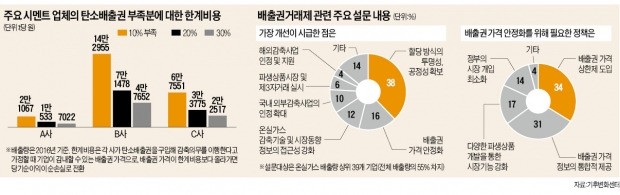

7일 기후변화센터가 이달 초 배출권거래제 할당기업 39개사(전체 배출량의 55%)를 대상으로 한 설문조사 결과 일부 기업은 배출권 할당 목표를 맞추기 위해 생산량을 감소해야 할 정도로 큰 경영 부담을 안고 있는 것으로 나타났다.

자금 여력이 있는 기업은 ‘배출권 차입 및 잉여분 이월’(설문 기업의 31%), ‘기술 투자 및 내부 감축활동’(29%), ‘탄소배출권 구입’(26%) 등을 통해 할당 목표를 달성할 수 있지만 그렇지 못한 기업들은 ‘생산량 감소’(8%)가 유일한 수단으로 남았다.

기후변화센터 관계자는 “업종별로는 시멘트 업종의 경영 부담이 가장 큰 것으로 나타났다”며 “현재의 배출권 가격과 순이익 규모를 고려했을 때 다수의 시멘트 업체의 적자 전환이 우려된다”고 했다.

개선이 시급한 부분으로는 ‘할당 방식의 투명성·공정성 확보’(38%)를 꼽았다. 이어 ‘배출권 가격 안정화’(16%), ‘온실가스 감축기술 및 시장동향 정보의 접근성 강화’(12%), ‘국내 외부감축사업의 인정 확대’(10%) 등의 순이었다.

◆“2차 할당계획 빨리 공개하라”

기업들의 관심은 ‘2차 배출권 할당계획’에 쏠려 있다. 배출권 거래제는 3년마다 큰 틀의 기본계획을 짜고 기업별로 배출권 할당량을 나눠준다. 지금은 1차 이행계획 기간(2015~2017년)이 마무리되고 2차 이행기간(2018~2020년)으로 넘어가는 단계다.

당초 정부는 지난 6월까지 기업별 할당량을 확정할 계획이었지만 정부의 에너지정책이 탈원전·신재생에너지 중심으로 바뀌면서 1년이나 연기됐다.

기업들은 “할당 계획을 이른 시일 안에 확정해달라”고 아우성이다. 한 업계 관계자는 “내년에 얼마나 할당받을지 알아야 사업계획을 세우는데 내년 6월에나 확정된다니 답답하다”며 “배출권이 남는 기업들도 내년을 대비해 물량을 팔 수도 없고, 그렇다고 배출권을 이월했다가 앞으로 할당량이 깎일 수도 있으니 안 팔 수도 없다”고 말했다.

◆“배출권 상하한제 도입해야”

배출권 가격을 안정적으로 운영할 수 있는 시스템을 마련해야 한다는 게 기후변화센터의 제안이다. 설문대상 기업의 34%는 ‘배출권 상하한제 도입’을 원했다.

배출권 상하한제는 배출권 가격의 상하한선을 정부가 정해주는 것이다. 상하한가가 있으면 기업들이 느끼는 불확실성을 어느 정도 해소할 수 있을 것이라는 주장이다.

다른 대안들도 제시됐다. 김소희 기후변화센터 사무총장은 “지금은 특례 규정이 있어서 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 사업과 탄소배출권 감축실적이 복수로 인정되지 않는다”며 “이 특례를 없애 외부사업을 둘 다 인정하는 게 실질적으로 기업에 도움이 될 것”이라고 말했다. 배출권 전문 공무원을 육성해야 한다는 등의 의견도 나왔다.

심은지 기자 summit@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] '2조' 도박사이트 덮쳤는데…비트코인 1500개 실종](https://timg.hankyung.com/t/560x0/data/service/edit_img/202405/00bf91532a4bd70bc2adbaf17c8232a8.jpg)

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)