미국 실업률 떨어져도 물가 안 올라…'필립스 곡선' 무용론

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이상은 기자의 Global insight

통화정책의 주요 판단 근거

이론과 다르게 움직여

경제학자들 고민 깊어져

통화정책의 주요 판단 근거

이론과 다르게 움직여

경제학자들 고민 깊어져

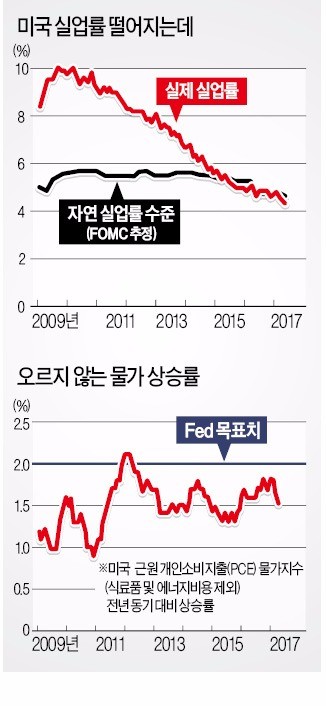

하지만 학계와 금융가에서는 필립스 곡선이 작동하지 않은 지 오래라는 비판의 목소리가 갈수록 커지는 중이다. 단적인 예가 미국 실업률이다. 2009년에는 10%를 넘었던 미국 실업률은 최근 연방공개시장위원회(FOMC)가 추정하는 자연실업률 아래인 4.3%까지 떨어졌다. 한데 이 기간 물가상승률은 거의 1~2% 사이를 오락가락하는 중이다. ‘필립스 곡선이 누웠다(실업률이 떨어져도 물가가 안 오른다)’고 하는 이유다. 이러다간 필립스 가로선이 될 판이다.

ADVERTISEMENT

필립스 곡선이 누운 지는 꽤 됐지만, 이것이 Fed의 양적 긴축으로 대표되는 중앙은행 통화정책의 선회까지 불러오자 필립스 곡선을 차라리 거론하지 말자는 주장도 거세지고 있다. 래리 서머스 전 미국 재무장관은 지난달 옐런 의장의 선제적 조치를 비판하며 물가가 본격적으로 오를 기미가 있을 때 중앙은행이 대응하는 쪽이 낫다고 주장했다.

문제는 필립스 곡선이 왜 누웠는지 그게 알쏭달쏭하다는 점이다. 일본 중앙은행(BOJ)은 지난해 내놓은 보고서에서 세 가지 가능성을 제시했다. 첫째는 중앙은행의 통화정책이 예측가능해지면서 기대인플레이션이 높아지지 않는다는 것, 둘째는 물가에 영향을 줄 만큼 실업률이 충분히 떨어지지 않았다는 것, 셋째는 세계화 등으로 시장의 성격이 크게 바뀌었다는 것이다.

ADVERTISEMENT

셋째가 원인이라면 골치가 아파진다. 중앙은행, 나아가 개별 국가가 이 문제에 손을 쓰기가 어렵다는 것이다. 물가가 오르지 않는 게 왜 나쁘냐고 할지도 모르지만, 필립스 곡선은 실업률이 떨어질 때 ‘임금이 올라서’ 물가가 오른다는 이론이다. 이 곡선이 작동하지 않는 것은 달리 보면 임금이 오르지 않는다는 뜻이고, 더 나쁘게 상황을 본다면 ‘좋은 일자리’가 안 생긴다는 얘기다. 세계화로 인해 저임금 국가 노동자와 경쟁해야 하기 때문일 수도 있고 자동화 등으로 로봇에 일자리를 빼앗긴 결과일 수도 있다. 어느 쪽이든 개별 국가는 할 수 있는 것이 별로 없다.

BOJ는 언급하지 않았지만 일시적인 요인의 영향도 존재한다. 2014년 하반기부터 지속된 유가 등 에너지 가격 하락과 지난해 미국 통신사들의 데이터 통신료 인하 등이다. 영국 이코노미스트지는 지난 1년간 이런 요인이 없었다면 미국 물가상승률이 0.2%포인트 더 높아졌을 것이라고 추정했다.

ADVERTISEMENT

이상은 기자 selee@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT