[대한민국을 흔든 판결들] 통상임금 대란 불씨는 '96년 판결'…"정기적 지급 확대 해석이 화"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

<4> 1996년 의료보험조합 통상임금 판결(대법원 1996년 2월9일 선고, 94다19501 판결)

원고 측

상여금·월동보조비·체력단련비, 통상임금에 포함시켜야

대법원 판결

1개월 초과 후 지급된 것이라도 정기적·일률적일 땐 통상임금

정기상여금은 2012년에 포함시켜

생각해볼 점

통상임금 본래 기능·취지보다 국어사전식 해석에 너무 몰입

원고 측

상여금·월동보조비·체력단련비, 통상임금에 포함시켜야

대법원 판결

1개월 초과 후 지급된 것이라도 정기적·일률적일 땐 통상임금

정기상여금은 2012년에 포함시켜

생각해볼 점

통상임금 본래 기능·취지보다 국어사전식 해석에 너무 몰입

![[대한민국을 흔든 판결들] 통상임금 대란 불씨는 '96년 판결'…"정기적 지급 확대 해석이 화"](https://img.hankyung.com/photo/201705/AA.13891167.1.jpg)

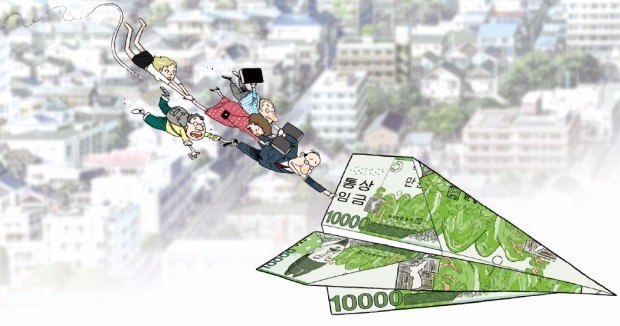

통상임금 소송대란 빗장 푼 판결

![[대한민국을 흔든 판결들] 통상임금 대란 불씨는 '96년 판결'…"정기적 지급 확대 해석이 화"](https://img.hankyung.com/photo/201705/AA.13888018.1.jpg)

초기에 대법원은 정기성은 임금 지급 원칙과 같은 월 1회 이상으로, 일률성은 전체 근로자에게 지급하는 것으로, 고정성은 실제 근무성적에 따라 지급 여부나 지급액이 달라지지 않는 것으로 해석했다. 이 기준은 시간이 지나면서 변했다. 먼저, 일률성은 전체 근로자가 아니어도 일정 기준에 해당하는 모든 근로자로 범위가 확대됐다. 정기성은 1개월을 넘어 지급하는 것이라도 정기적 지급이라면 포함된다고 봤다. 마지막으로 소송대란을 전후해 내려진 판례로 고정성을 확대하는 것으로 이어졌다. 이 중 통상임금 소송대란의 빗장을 푼 것은 정기성을 확대한 판결인데, 1996년 ‘의료보험조합 사건’이 그것이다.

아무도 신경 안 썼던 ‘정기성 확대’ 판결

이 판결은 매년 4월, 7월에 지급된 체력단련비, 매년 11월에 지급된 월동보조비 그리고 매 분기 말 지급된 상여금을 놓고 다툰 사건이다. 이들은 정기적, 일률적, 고정적으로 지급되는 통상임금에 해당한다는 원고와 1개월 이상 단위로 지급된 것은 그간 판례에 따라 통상임금 범위에 산입할 수 없다는 피고의 주장이 맞섰다. 이에 대법원은 임금이 1개월을 초과하는 기간마다 지급된 것이라도 그것이 정기적, 일률적으로 지급된 것이면 통상임금에 포함될 수 있다며 체력단련비와 월동보조비는 통상임금에 해당한다고 했다. 다만 매 분기 말 지급되는 상여금은 지급일 전 퇴직자에 대해 근무일수에 따라 계산해 줘 실근무성적에 따라 좌우되기 때문에 고정성이 없어 통상임금에 속하지 않는다고 했다.

이 판결 이후 조용한 변화가 일어났다. 이 판결은 그동안 대법원이 1개월을 넘어 지급된 것은 정기적이지 않아 통상임금으로 인정하지 않다가 1개월을 넘어 지급된 것도 그것이 주기적이라면 통상임금에 해당한다고 입장을 변경한 것이다. 이 판례 이후 종전 통상임금으로 보지 않던 명절휴가비, 귀성여비 등 잡다한 수당을 모두 통상임금으로 인정해달라는 소송이 등장했다. 그럼에도 1996년 통상임금 판결에 아무도 경계하지 않은 것은 판결 당시 추가적 부담이 기껏해야 체력단련비와 월동보조비를 12분의 1로 나눈 것에 불과했기 때문이다. 이후 ‘정기성의 확대’가 얼마나 큰 문제로 닥쳐올지에 대해 제대로 보지 못한 것이다. 특히 정기상여금처럼 금액이 큰 것은 여전히 고정성에 발목이 잡혀 통상임금으로 인정받지 못했기 때문에 아무도 이 찻잔 속의 태풍이 몰고올 파장을 상상조차 하지 못했다. 정기성을 이렇게 해석하면 회사에서 지급하는 거의 모든 금품이 통상임금에 해당할 수 있음에도 말이다.

정기성의 해석을 마무리지은 통상임금 관련 논란은 정기상여금으로 향했다. 대법원은 정기상여금은 통상임금에 해당하지 않는다고 일관(一貫)했지만, 2012년 ‘금아리무진 사건’에서는 분기 말 지급되는 정기상여금도 통상임금에 해당한다고 했다. 십수년 전 의료보험 사건에서는 중도퇴직자에게 근무일 단위로 계산해 변동적이었지만, 금아리무진 사건에서는 근무월 단위로 계산했기 때문에 월(月)의 도중에 그만둔 자도 지급이 확정적이라는 고정성이 인정됐기 때문이다.

문제는 정기상여금을 반영해 추가 지급해야 할 수당 규모가 꽤 컸다는 것이다. 비로소 이 소송이 1996년 판결에서 시작된 후폭풍임을 인지하게 된 것이다. 이 때문에 1996년 대법원이 입장 변경에 필요한 전원합의체에 부치지 않았다는 비판적 주장도 나왔다.

정기상여금의 통상임금성에 대한 하급심의 엇갈린 판결을 정리하기 위한 것이 4년 전 대법원 전원합의체 판결이다. 물론 이 전원합의체 판결에서는 월 단위 계산이든 일 단위 계산이든 중도퇴직자에게 지급이 확정적인 것이라면 통상임금에 포함된다고 했고, 이에 힘입어 전국적 소송으로 발전했다.

통상임금 소송은 근로의 대가를 제대로 보상하자는 주장에서 비롯한다. 다른 한편으로 통상임금은 빈번한 초과근로 시 수시로 사용해야 하는 계산도구다. 이 때문에 대법원은 오랫동안 정기성을 1회의 월급 주기로 파악해왔다. 1개월을 넘는 것을 통상임금에 포함할 경우 가산수당 계산이 곤란하거나 어려운 일이 발생할 수 있기 때문이다. 통상임금이 수시로 필요한 계산도구라면 손쉽게 쓸 수 있도록 기능이 제고돼야 한다. 대법원 판결과 같이 넓은 정기성과 복잡한 고정성 해석에 집착하면 기업 현장에서는 법 준수에 혼란을 겪는다. 기업의 인사노무 담당자들이 법관이 될 수는 없지 않은가. 중소기업은 더욱 혼란스럽다.

국어사전식 해석은 문제

오늘날 통상임금 소송 대란은 1996년 소송에서 시작됐다. 1개월을 넘어 지급되는 것도 정기성으로 확대 해석하면서 통상임금의 기능과 취지에는 눈을 돌렸다. 통상임금이 가지는 본래적 기능이나 취지보다 정기성, 고정성이라는 국어사전식 문리(文理)해석에 너무 몰입한 결과다. 통상임금 관련 분쟁을 줄이기 위해서는 통상임금 기능을 다시 복원해야 하고 이를 위한 통상임금 관련 법제도 개선이 필요하다. 통상임금 소송대란 빗장을 연 1996년 판결이나 2013년 전원합의체 판결은 추상적 규정으로부터 오는 법적 불안정성을 사법부에 맡겨둔 탓에 발생한 일이다.

4년 전 통상임금(通常賃金) 소송대란이 발생했다. 통상임금은 근로자에게 정기적 일률적으로 주는 시간급, 일급, 주급, 월급 또는 도급 금액을 말한다. 연장근로 등을 했을 때 지급하는 가산(加算)수당 등 법정수당 계산도구 기능을 한다. 근로기준법에는 연장근로 등은 ‘통상임금’의 50% 이상을 가산해 지급하도록 돼 있다.

통상임금 범위를 어떻게 정하느냐에 따라 가산임금 규모가 달라지는 것이다. 잘못된 통상임금을 기준으로 산정한 가산임금의 경우 임금채권 소멸시효가 3년이므로 과거 3년간 잘못 계산한 가산임금을 다시 정산해 지급해야 한다.

■ 명확한 규정·노사합의…외국선 통상임금 분쟁 없어

외국에도 우리나라의 통상임금에 해당하는 제도가 있다. 통상임금 범위와 산정 기준을 법령에서 명확히 정하는 방식이 있다. 미국, 일본이 이에 해당한다. 미국은 재량상여금 등 통상임금 제외 금품 범위를 명확하게 규정해 관련 분쟁이 많지 않다. 특히 일본은 종전 우리 해석과 같은 1개월을 넘어 지급되는 임금을 통상임금에서 제외하는 명시적 규정을 두고 있다. 가산임금 할증률도 25%에서 출발하는 등 관련 분쟁을 최소화하고 가산 부담도 점증하도록 하고 있다.

통상임금 범위와 산정 기준을 노사 자치에 맡기는 방식도 있다. 독일과 영국이 이에 해당한다. 독일과 영국은 가산임금 지급의무 규정이 없다. 따라서 가산임금 지급 여부나 가산임금 산정 단위인 통상임금 관련 결정도 노사 합의에 맡기고 있다. 이 때문에 당사자 간 분쟁이 발생할 일이 거의 없다.

어느 형식을 취하든 외국의 통상임금 내지 비슷한 제도의 특징은 통상임금 관련 분쟁 가능성이 거의 없다는 점이다. 기업의 인사노무를 담당하는 어떤 사람이라도 통상임금 범위와 산정 기준을 법령에 의하든 노사 간 합의에 의하든 손쉽고 명확하게 파악할 수 있도록 했기 때문이다.

이상희 < 한국산업기술대 교수 >

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)