공공부문 비정규직 5만7000여명 정규직 전환했지만…되레 늘어난 파견·용역

"하는 일 같은데 연봉은 3배差…업무 따른 임금체계로 바꿔야"

김 차장은 “한 직장에서 일하는 식구라서 말하기가 조심스럽지만 이건 좀 아니라고 생각한다. 맡은 일의 중요도에 따라 고용 형태는 물론 처우가 달라야 효율성이 높아지지 않겠느냐”고 불만을 나타냈다.

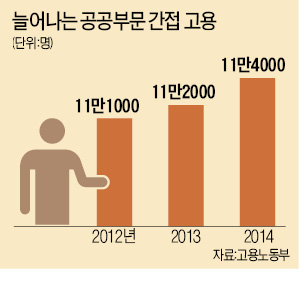

14일 고용노동부가 발표한 ‘2013~2014년 공공부문 기간제 근로자 정규직 전환 실적’을 보면 2년간 기간제 근로자에서 정규직(무기계약직)으로 전환된 근로자는 5만7214명으로, 박근혜 정부의 국정과제인 공공부문 정규직 전환 계획을 112% 초과 달성했다. 하지만 파견·용역 등 간접고용 근로자는 2012년에 비해 되레 3000여명 늘어났다.

이에 대해 고용부는 정부세종청사 개청에 따른 청소·경비인력, 한국철도공사(코레일) 수인선 개통으로 열차운행 대수 증가, 지방자치단체 CCTV 관제센터 신설 등이 원인이라고 설명했다. 하지만 현장에서는 기존 직원들이 이들 직종에 대한 정규직 채용을 반대하는 것이 간접고용 증가에 한몫했다는 지적이 나온다.

고용형태·소속에 따른 직원 간 갈등도 심심찮게 빚어지고 있다. B공기업의 경우 몇 해 전 자회사로 분리된 C사 직원이 B공기업 직원과 한 사무실에서 똑같은 업무를 하고 있지만, 이들의 연봉 차이는 세 배가 넘는다. 하는 일은 똑같지만 B공기업 직원은 15년차 정규직이고, C사 직원은 지난해 입사한 기간제 근로자이기 때문이다. 상황이 이렇다보니 직원 간 갈등으로 조직 융화는커녕 업무 협조도 제대로 이뤄지지 않고 있다는 지적이다.

한 공공기관 인사담당자는 “기존 직원들의 불만을 누그러뜨리고 정규직 채용을 늘리는 방법은 업무와 성과에 따른 임금체계 개편밖에 없다”고 말했다.

백승현 기자 argos@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 신협, 연체율 관리 총력…부실채권 투자社 설립](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36551861.3.jpg)

![[책마을] 구매 버튼 누른 적도 없는데 결제…'다크패턴' 대공습](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36604370.3.jpg)