위안화 선물시장 외국계가 독식하나

중국은행, 다음주 인가 신청…공상은행·도이치은행도 준비

국내은행 "직거래도 미미한데 선물거래 얼마나 되겠나" 시큰둥

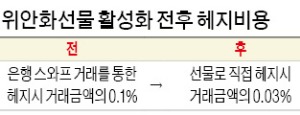

정작 ‘안방 주인’인 국내 은행은 미지근한 반응을 보이고 있다. 은행들이 이미 하고 있는 외환스와프거래(서로 다른 통화를 교환하고 일정 기간 후 약속한 선물환율에 따라 원금을 다시 교환하는 거래)를 위안화 현물거래 헤지(위험회피) 수단으로 이용하고 있기 때문이다.

실제 원화와 위안화를 직접 교환할 수 있는 ‘위안화 직거래시장’이 지난해 12월 개설됐지만 무역결제 수요는 미미한 수준이다. 하루 평균 거래량이 8억8000만달러(지난해 12월)에서 19억7000만달러(3월) 규모로 증가했지만 대부분 시장조성자로 지정된 은행들끼리 사고파는 자기매매 물량이다. 은행업계 관계자는 “위안화 직거래도 미미한데 선물거래는 얼마나 되겠느냐”며 “위안화 직거래 시장조성자 역할만으로도 버겁다”며 어려움을 털어놨다.

하지만 위안화 선물시장이 활성화되지 않으면 위안화 표시 주식연계증권(ELS) 등 다양한 투자상품이 개발되기 어렵다는 지적이다. 김중흥 금융투자협회 파생상품지원실장은 “스와프거래는 신용등급이 높은 은행만 참여할 수 있기 때문에 자산운용사, 증권사가 낮은 헤지비용으로 다양한 위안화 상품을 내놓기 위해선 선물이라는 헤지 수단이 필요하다”고 말했다.

국내 은행들의 참여가 저조하자 금융당국은 시장조성자로 참여하는 은행에 수수료 면제 등 혜택을 주는 방안을 마련키로 했다. 한국거래소는 △위안화선물 거래 수수료 면제 △달러선물 거래수수료 추가 면제 △초장기 국채선물 및 단기 금리선물 허용 등의 인센티브를 제공한다는 계획이다.

허란 기자 why@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![매파 연준 우려에 나스닥 2% 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20240501062439197.jpg)