승부사 사라진 한국…野性을 깨워라

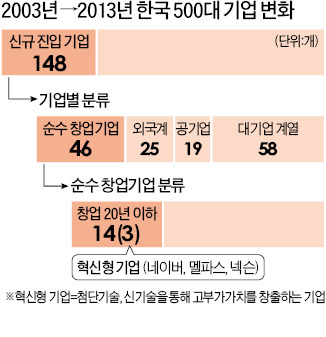

500대 기업 진입 '젊은 기업' 11년간 14곳뿐

창업생태계 활력 상실…'도전 DNA' 회복 시급

한국 경제 발전사는 이런 장면의 연속이었다. 정주영 현대 창업주의 조선산업, 박태준 포스코 회장의 제철사업 등은 안갯속 같은 불확실성을 안고 시작했다. 실패할 것이란 두려움보다 희박한 성공 가능성에 모든 걸 던지는 야성(野性)이 있었다. 하지만 언제부터인가 ‘성공의 조건’들이 퇴화하면서 한국 기업 생태계는 활력을 잃어가고 있다. 2003년과 지난해 ‘한국 500대 기업’(매출 기준) 변화가 그 방증이다. 2003년과 비교해 500대 기업 리스트에 148개사가 새로 이름을 올렸지만 창업 20년 이하의 ‘젊은 기업’은 14곳뿐이다. 역동성과 도전정신이 사라진 결과다.

김정호 연세대 경제대학원 특임교수는 “사그라지는 한국 기업의 승부사적 DNA를 되찾아야 한다”고 지적했다. 때로는 합리적 판단을 뛰어넘는 비합리적 결정을 내릴 수 있는 ‘야성’을 되살리면 밝은 미래를 열 수 있다는 것이다.

54세에 세상에 없던 사업에 뛰어든 김영찬 골프존 회장 등 끊임없이 도전에 나서는 ‘젊은 기업’들을 조명해본다.

이태명 기자 chihiro@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트