기업이 은행 압박하는 '逆꺾기' 성행

하지만 본점에서 난색을 표했다. 돈을 운용할 데가 마땅치 않아서였다. 정중히 거절했더니 ‘예금을 받지 않으면 수출환어음 업무를 다른 은행으로 옮기겠다’는 말을 들어야 했다. 결국 본점에 사정을 설명해 울며 겨자 먹기로 0.1%포인트를 더 얹어주고 예금을 받았다.

○거액예금 받았다가 역마진 우려

기업들이 거액예금에 가입하기 위해 제시하는 조건은 부수거래다. 기존 대출을 갚아 버리겠다거나, 임직원 급여 계좌를 다른 은행으로 옮기겠다는 것이 단골메뉴다. 그런가 하면 거액 예금을 받아주면 수출 관련 업무를 맡기겠다는 제안도 해 온다고 은행 관계자들은 전했다.

‘역꺾기’ 현상이 나타나는 것은 저성장·저금리 체제가 장기화되고 있어서다. 경기침체가 길어지면서 대기업들은 좀처럼 투자를 하지 않으려 한다. 그러다 보니 여유자금을 단기성 예금에 예치한 뒤 상황을 지켜보겠다는 경향이 강해지고 있다.

지난해 30대그룹의 상장사 171곳이 보유한 현금성 자산은 157조7000억원으로 전년(133조3600억원) 대비 18.3%(24조3400억원) 늘어났을 정도다. 이들은 거액을 맡기는 만큼 기준금리에 추가금리를 얹어달라고 요구한다.

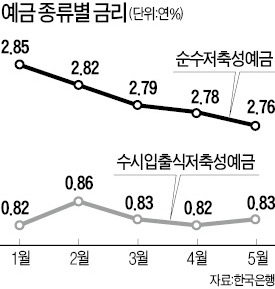

은행들은 다르다. 거액을 받으면 좋지만 마땅히 운용할 데가 없다. 시장금리가 하락하고 있어서다. 이런 상황에서 추가금리를 얹어주고 거액 예금을 유치했다간 역마진을 볼 수 있다. 한 시중은행 관계자는 “투자를 망설이는 기업들이 뭉칫돈을 들고 오는 경우가 종종 있다”며 “거래 관계를 감안하면 무조건 거절할 수도 없어 고민”이라고 말했다.

○은행, 이자 낮은 예금 찾기 혈안

대기업의 거액 예금을 거절하기 어려운 은행들은 다른 분야에서 ‘저원가성 예금’ 찾기에 나서고 있다. 은행이 부담해야 하는 이자가 싼 자금을 유치하기 위해서다.

은행들이 주목하는 곳 중 하나는 시·도·구청의 금고다. 금고 은행이 되면 일종의 수시입출금식인 ‘공금예금계좌’를 만들어 지방자치단체 돈을 관리한다. 금리는 연 2% 안팎으로 일반 정기예금보다 0.6~0.7%포인트 낮다.

우리은행 관계자는 “서울시금고에 이어 올해 안에 서울 25개 구청 금고도 재선정에 들어가 벌써부터 경쟁이 치열하다”고 말했다.

법원 공탁금도 은행들이 노리는 대표적인 저원가성 예금이다. 법원공탁금 규모는 총 6조~7조원으로 추산된다. 금리는 연 0.5% 수준에 불과하다. 현재는 신한은행이 전체 시장의 90%를 차지하고 있다.

다른 시중은행 관계자는 “법원공탁금 예치은행으로 지정되면 매년 예치금의 1%를 공탁금관리위원회에 내야 한다”며 “그것까지 감안하더라도 금리가 연 1.5% 수준밖에 되지 않아 은행들이 공탁금 유치에 혈안”이라고 말했다.

김일규/박신영 기자 nyusos@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트