인구는 빠지고 돈은 몰리는 서울

서울 인구 5년간 38만명 줄어

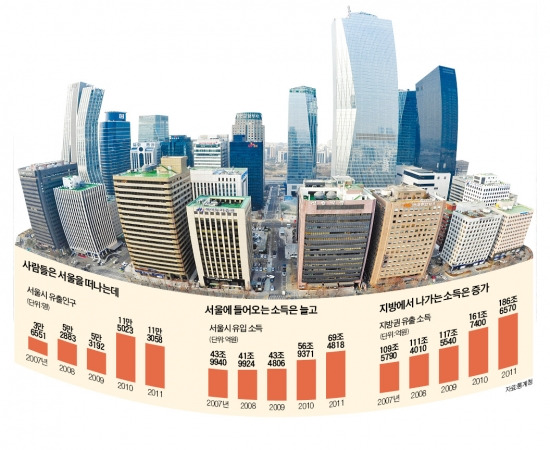

정성호 민주당 의원이 28일 통계청으로부터 받은 ‘최근 5년간 수도권-지방 간 소득 유출입’ 자료에 따르면 서울의 소득유입액은 2007년 43조9940억원에서 2011년 69조4818억원으로 25조4000억원 증가했다. 5년 새 서울로의 소득 유입 규모가 50%나 불어난 것이다. 특히 2010년 이후 서울의 유입액 증가 추세가 가팔라졌다. 몇 년간 40조원대에 머무르던 유입 규모가 2010년 50조원대에 진입했고, 2011년엔 70조원에 육박했다. 수도권 전체로는 유입 규모가 5년 새 69조4000억원이나 불었다. 어운선 통계청 지역소득통계과장은 “글로벌 금융위기 이후 대기업들의 실적이 좋아지면서 서울의 소득증가세를 견인한 것 같다”고 설명했다.

반면 같은 기간 지방의 소득 유출 규모는 크게 늘어난 것으로 나타났다. 수도권을 제외한 지방의 소득 유출 규모는 2007년 109조5000여억원에서 2011년엔 186조원까지 증가했다. 특히 서울 유입액이 크게 늘어난 2010~2011년도에 유출액 증가세가 가속화됐다. 어 과장은 “소득의 흐름을 명확히 보여주는 통계는 아직 없지만 추이를 보면 지방에서 서울로 소득이 흘러갔다는 추론이 가능하다”고 설명했다.

이런 가운데 서울의 인구 유출 규모는 해가 갈수록 늘어나고 있다. 한마디로 사람은 떠나는데 돈만 서울로 몰리고 있는 셈이다. 2007년 3만6551명이던 서울 순유출 인구는 이듬해 5만명대로 올라섰고 2010년 처음 10만명을 돌파했다. 2011년에도 11만3058명이 서울을 떠났다. 서울의 땅값과 물가가 오르자 인근 수도권이나 충청권으로 밀려나는 사람이 늘어난 것이다. 5년간 빠져나간 인구만 38만명에 달한다.

정 의원은 “서울 인구가 줄어드는 상황에서도 서울-지방 간 소득유출입 격차가 커지면서 지방 공동화 현상이 가속화하고 있다”고 말했다. 해당 지역에 머물면서 돌아야 할 돈이 서울로 옮겨가면서 지방을 피폐화시키고 있다는 지적이다.

실제 지역적으로 보면 본사나 단독업체의 비중이 낮으면서 공장만 입지한 지역(충남, 울산)의 유출 규모가 더 큰 것으로 나타났다. 통계청 관계자는 “서울에서 인구가 빠져나가고는 있지만 보통 대기업과 관련을 맺고 있는 고소득층은 여전히 서울에 거주하는 경우가 많아 이런 현상이 발생한다”며 “소득 유출을 줄이고 싶은 지방자치단체는 기업 본사 유치 등의 대책을 마련해야 할 것”이라고 말했다.

고은이 기자 koko@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트