거꾸로 가는 브라질…'나홀로 금리인상'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

저금리에도 성장률 떨어지고 물가만 '껑충'

수입장벽으로 인플레 유발…스태그플레이션 우려 커져

수입장벽으로 인플레 유발…스태그플레이션 우려 커져

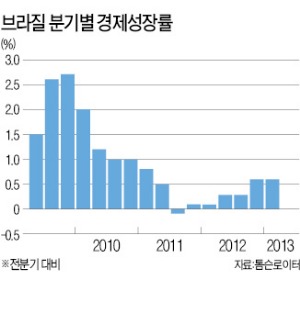

하지만 이 같은 호재는 추락하는 브라질 경제를 지탱하기에는 역부족이었다. 브라질 정부가 29일(현지시간) 발표한 1분기 경제성장률은 0.6%(전 분기 대비)에 그쳤다. 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치 평균 0.9%에도 못 미치는 초라한 성적이다.

농업 부문은 전 분기 대비 9.7%, 전년 동기 대비로는 17%나 성장했다. 투자도 월드컵 등에 힘입어 4.6%나 늘었다. 브라질 경제의 중심축인 소비가 문제였다. 전 분기 대비 사실상 변동이 없었다. 내수소비 등을 포함한 서비스 부문은 브라질 국내총생산(GDP)의 69%를 차지한다. 소비가 살아나지 않으면 경제 전체가 침체에 빠질 수밖에 없는 구조다.

기두 만테가 브라질 재무장관은 “세계 경제 상황이 어려운 것이 가장 큰 요인”이라고 말했다. 하지만 전문가들은 브라질 경제의 구조적 문제가 드러나고 있다고 지적했다. 룰라 다 시우바 전 대통령과 지우마 호세프 대통령은 임금을 높여주고 보조금을 풀어 내수를 살리는 방법으로 경제를 키워왔다. 자국 산업 보호를 명목으로 수입 장벽도 높게 유지했다.

그러다 보니 제조업 경쟁력은 점점 떨어졌다. 자국에서 생활필수품 생산이 되지 않아 수입만 늘었다. 1분기 브라질의 수입은 전 분기 대비 3.4% 늘어난 반면 수출은 1.8% 줄었다.

지난해 경상수지 적자는 84억달러로 사상 최대였다. 결국 높은 수입장벽은 인플레이션이라는 부메랑이 됐다. 알베르토 라모스 골드만삭스 이코노미스트는 “지난 10년간 투자를 등한시하고 소비만 촉진한 것이 산업 경쟁력을 크게 떨어뜨렸다”고 지적했다.

결국 지난 3월 물가가 6.59%(연율기준)를 기록하며 정부 목표 상한선을 넘어서자 중앙은행은 이날 기준금리를 0.5% 올린 연 8%로 조정했다. 지난달에 이어 2개월 연속이다. 브라질 당국은 지난해 10월부터 올해 3월까지 금리를 사상 최저치인 7.25%로 유지하고 세금을 감면했으나 경기부양에 실패하고 물가만 올렸다는 비난을 받았다.

하지만 기준금리를 올리면 돈을 융통하기 어려워져 제조업 경쟁력은 더 떨어진다. 또 연 8%는 갈 곳 없는 선진국의 값싼 돈을 유인하기에 충분한 금리다. ‘핫머니’가 몰려오면 물가는 더 뛸 수밖에 없다. 블룸버그는 “물가는 오르고 성장률은 떨어지는 스태그플레이션 우려가 커지고 있다”고 분석했다.

남윤선 기자 inklings@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT