존엄사法, 논의 18년 만에 입법화된다

복지부, 법안 국회 제출

회생 불가능한 임종기 환자 의식 불명일 경우엔

유언장·SNS 등에 써 놓은 의사 추정 자료로 결정

환자 뜻 추정하는 기준 전문가案보다 까다로워져

◆대리결정권 인정

보건복지부 관계자는 “회생 가능성이 없는 환자가 연명치료 중단을 선택할 수 있도록 하되 환자의 뜻을 알 수 없을 때는 가족 전원의 동의로 결정할 수 있도록 하는 내용의 연명치료 결정법(존엄사법) 틀이 나왔다”며 “이달 국회에 제출한 뒤 올해 통과시켜 이른 시일 안에 시행하도록 할 계획”이라고 1일 밝혔다.

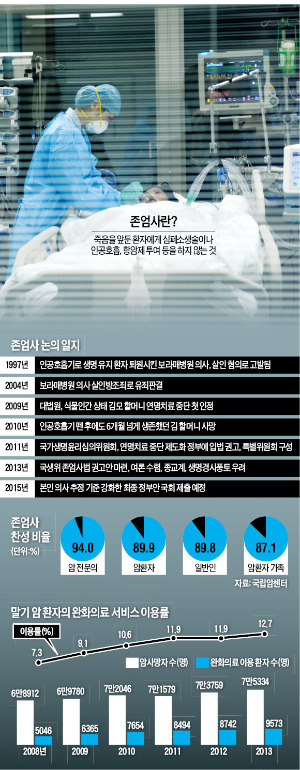

1997년 서울 보라매병원에서 한 환자가 부인의 요구로 퇴원해 사망한 뒤 환자의 동생이 의료진을 살인죄로 고발, 존엄사가 사회 이슈화한 뒤 18년 만의 제도화다. 존엄사는 죽음을 앞둔 환자에게 심폐소생술이나 인공호흡, 항암제 투여 등을 하지 않는 것을 말한다. 존엄사법을 만든다는 것은 연명치료를 중단할 수 있는 절차와 과정을 법으로 정하겠다는 얘기다.

정부는 존엄사 대상을 회생 가능성이 없는 임종기 환자로 한정했다. 환자가 연명치료를 받지 않겠다는 의사를 밝혔을 때 존엄사가 인정된다. 의식불명 등으로 환자의 뜻을 직접 묻기 어려울 때는 미리 작성해놓은 사전의료의향서나 편지, 유언장, 일기장, 페이스북 등 소셜네트워크서비스(SNS) 등이 의사 추정의 근거가 된다.

연명치료 중단에 대한 평소 의견을 추정할 수 있는 자료가 뭐든 있어야 한다는 얘기다. 다만 이 같은 추정 자료가 없더라도 배우자와 직계존비속(부모와 자식) 등 가족 전원이 합의하면 연명치료를 중단할 수 있다.

◆까다로워진 기준

존엄사법이 오히려 의사들의 연명치료 중단 선택을 어렵게 할 수 있다는 지적도 나온다. 환자의 뜻을 추정하는 기준이 전문가 권고안보다 까다로워질 것으로 보이기 때문이다. 2013년 국가생명윤리정책위원회가 낸 권고안에서는 가족 중 2명이 “환자가 평소에 연명치료를 원하지 않았다”고 증언하면 존엄사가 가능하도록 했다. 하지만 정부가 준비 중인 안에선 유언장이나 SNS 자료 등 증거가 있어야 가능하다. 자료도 없고, 가족 간 합의도 안 될 경우 결정권은 병원윤리위원회로 넘어간다.

허대석 서울대병원 교수는 “유산을 노린 가족의 거짓말 등 부작용을 걱정하는 것은 알겠지만 이렇게 기준을 까다롭게 하면 오히려 안 만드니만 못한 법이 된다”고 지적했다.

정부는 우선 법부터 만든 뒤 부족한 부분은 나중에 보완해나가겠다는 입장이다. 복지부 관계자는 “지금은 어떤 병원에서는 쉽게 존엄사를 허용하고, 어떤 병원에서는 연명치료만 이어나가고 있다”며 “법제화가 되면 이 격차가 줄어들 것”이라고 말했다.

종교계가 요구하고 있는 호스피스 제도화와 존엄사법을 조율해 최대한 이른 시일 내에 존엄사 문화를 안착시키겠다는 계획이다. 이 관계자는 “환자들이 사전 의료의향서나 연명의료계획서를 작성할 수 있도록 메커니즘을 만들겠다”고 덧붙였다.

올해 법안이 통과되더라도 시행 시기는 2017년이다. 호스피스 기반 확충과 병원윤리위원회 신설 등을 위해 2년간의 유예기간을 두기로 했기 때문이다.

세종=고은이 기자 koko@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 이원석 "수사는 수사…어느 검사장 와도 원칙대로"](https://img.hankyung.com/photo/202405/02.22579247.3.jpg)

![월가 '대장 개미' 트윗 한 줄에…밈 주식 동반 폭등 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20240514073731743.jpg)