[Law&Biz] "前고위법관 아들이 2015년 판사임용 내정됐다고?"

6년간 경력법관 134명

세종 9명·김앤장 7명 등 로펌 출신이 27% 달해

'逆 전관예우' 가능성도…女판사 비율 18% 불과

신규임용 판사 전원을 경력법조인으로 뽑는 경력법관제의 내년 전면 시행을 앞두고 판사들 사이에서 나도는 소문이다. 내년부터는 검사 변호사 등 법조 경력이 최소 3년(단계적으로 길어져 최종 10년)을 넘어야 판사가 될 수 있다. 2012년 변호사 자격증을 취득한 법학전문대학원(로스쿨) 1기생도 선발 대상이다. 문제는 객관적인 선발 기준을 마련하는 게 쉽지 않다는 점이다. 지금까지는 사법시험과 사법연수원 성적을 90% 이상 반영해 뽑았지만 앞으로는 성적을 보지 않겠다는 것이 대법원 측 입장이다. 변호사시험 성적이 공개되지 않은 로스쿨 출신은 아예 내놓을 성적조차 없다. 별도의 판사시험을 치르지 않는 한 자칫 ‘엽관제’(정권을 획득한 정당이 관직을 나눠 갖는 제도)로 흐르거나 ‘법관 상속’의 가능성도 배제할 수 없다는 우려의 목소리가 높다. 한국경제신문이 2009년부터 올해까지 6년간 임용된 경력법관 134명의 출신대학, 성별, 주요 경력 등을 조사한 결과 제도 운용에 적지 않은 허점이 노출됐다.

![[Law&Biz] "前고위법관 아들이 2015년 판사임용 내정됐다고?"](https://img.hankyung.com/photo/201405/AA.8665010.1.jpg)

경력법관 134명 중 변호사 출신이 83명(61.9%), 검사 출신은 51명(38.1%)이다. 변호사 가운데 36명(26.9%)은 대형 법무법인(로펌) 출신이며 세종 출신이 9명으로 가장 많았다. 이어 김앤장이 7명, 광장 태평양 각각 5명, 율촌 바른 지평 등은 2명씩이었다. 문제는 전체 신규임용 법관의 20% 안팎이던 변호사·검사 출신이 내년부터는 전체를 차지한다는 점이다. 특히 변호사들이 경력법관이 되는 경우 자신이 일했던 로펌 소속 변호사가 변호인으로 법정에 온다거나 변호사 시절 자문·수임했던 기업 사건을 담당하는 일 등이 발생할 수 있다. 판사들은 이를 ‘역(逆)전관예우’라며 우려를 표시하고 있다. 서울중앙지법의 한 판사는 “경력법관이 변호사 시절 알게 된 고교 동창 변호사 사건의 형을 깎아줘 결국 집행유예 선고한 사례가 있었다”고 전했다. 지방의 한 판사는 “지방에서는 향판과 경력법관 문제가 중첩돼 ‘봐주기 판결’ 의심을 받는 경우가 종종 있다”고 말했다.

대법원은 사건배당 예규를 마련해 변호사로 재직했던 로펌에서 수임한 사건에 대해 3년간 배당을 못하게 하지만 현실성이 없다는 지적이다. 서울중앙지법의 다른 판사는 “로펌에서 같이 일했던 변호사가 이직해 사건을 갖고 오는 경우 등은 막을 방법이 없다”며 “예규를 근거로 기피 신청을 하거나 판결을 파기하는 것도 어렵다”고 지적했다. 로펌 사이의 흡수합병이나 해체, 변호사의 이직 등도 빈발해 법관이 과거 재직했던 로펌이나 사건과의 연관성을 밝혀내는 일도 말처럼 쉽지 않다.

최근 항소심에서 파기환송된 코오롱-듀폰의 아라미드 섬유 소송 1심 판결이 타산지석이 될 수 있다. 법률회사 맥과이어 우즈에서 변호사로 일하며 듀폰의 법무활동을 대리한 로버트 페인 미국 버지니아 동부법원 판사가 사건을 맡은 게 문제가 됐다. 코오롱 측은 기피 신청을 했지만 페인 판사 스스로 기각 결정한 뒤 코오롱 측에 약 1조원대의 손해배상 판결을 내렸다.

○“별도의 임용시험 쳐야” 목소리 커져

경력법관을 성별로 보면 여성이 전체 134명 중 18.7%인 25명이었다. 성적 위주로 뽑는 신임 여판사 비율(매년 40% 안팎)의 절반에 불과한 수준이다. 경력법관을 뽑을 때는 ‘남성’에 플러스알파를 준다는 뜻이다.

출신 학교별로는 서울대 고려대 연세대 등 소위 ‘SKY 대학’ 출신이 95명으로 70.9%를 차지했다. 이중 서울대 출신은 58명(43.3%)이었다. 반면 지방대 출신은 134명 중 15명(11.2%)에 머물렀다.

법원 내부에서는 별도의 판사 임용시험을 도입해야 한다는 목소리가 나온다. 서울중앙지법의 한 부장판사는 “로스쿨 졸업생이 치르는 변호사시험만으로는 경력법관 선발에 필요한 변별력이 부족하다”고 강조했다.

배석준 기자 eulius@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] '근무 태만' 서울교통公 노조 간부들, 재심사에서 전원 '해임'](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36784130.3.jpg)

![나스닥, 역대 최고치 경신…다우는 4만선 아래로 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36747470.1.jpg)

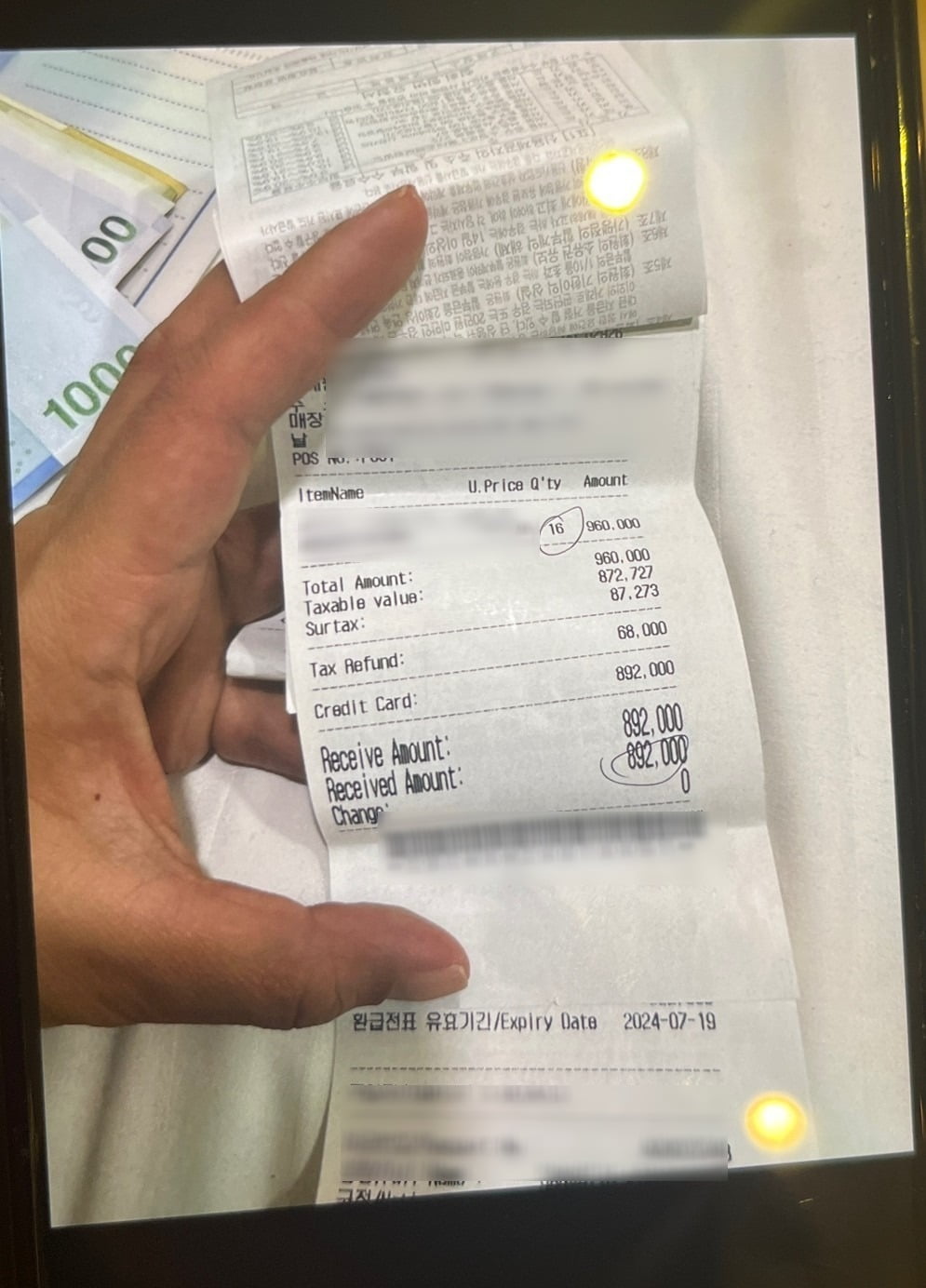

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)