'노인 보호구역' 말뿐…단속카메라 고작 2%

年 4만건 넘어

10년 새 2배

"전국 1932곳

시속 30㎞로

제한할 필요"

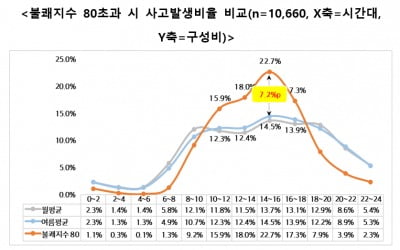

‘민식이법(도로교통법·특정범죄가중처벌법)’을 계기로 어린이 교통보호에 대한 경각심이 커진 데 비해 노인 교통보호에 대한 관심은 턱없이 부족하다고 전문가들은 입을 모은다. 심각한 사안인데도 오랫동안 ‘안전 사각지대’에 놓여있다는 얘기가 대부분이다. 특히 고령화 시대인 것을 감안하면 노인 교통사고와 관련한 체계와 시스템을 정비하는 게 시급하다는 지적이다.

현행법은 교통약자인 노인의 통행이 잦은 시설 주변 도로를 노인 교통보호구역으로 지정해 관리하고 있다. 하지만 보호구역 내 교통 단속 카메라가 제대로 설치된 사례는 2%에 불과했다. 전국 노인 교통보호구역은 총 1932곳이고, 노인 교통보호구역에 설치된 단속카메라는 39대에 불과하다. 최근 윤두현 미래통합당 의원은 노인 교통보호구역과 장애인교통구역에 교통 단속 카메라를 우선 설치하도록 하는 도로교통법 개정안을 대표 발의하기도 했다. 당장 교통 단속 카메라를 늘리는 것은 비용 등 예산 문제 때문에 현실적으로 쉽지 않다는 시각도 있다.

주거지 인근에서 차량 제한 속도를 시속 30㎞ 이하로 줄이는 일명 ‘30구역’을 활성화해야 한다는 주장도 나왔다. 임재경 한국교통연구원 연구위원은 “노인의 주거지를 중심으로 교통 안전체계를 정비하는 것부터 시작해야 한다”며 “주거지 인근에선 ‘30㎞ 이상 속도를 내면 안 된다’는 원칙을 명확히 마련하자는 것”이라고 말했다.

정지은 기자 jeong@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[신간] 나쓰메 소세키 기담집·도쿄 사기꾼들](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/ZK.36681901.3.jpg)