전력 에너지는 국가 경쟁력의 원천, 신규 원전 추진 반갑다 [사설]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

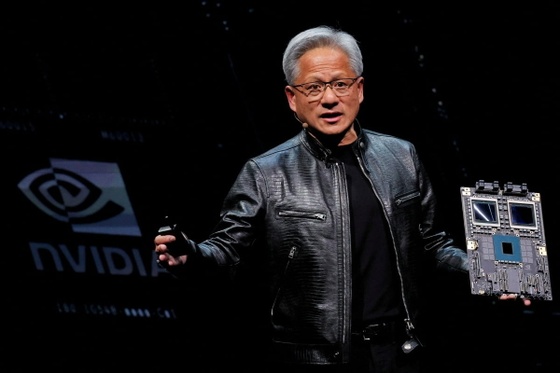

‘원전 정상화’의 당위성은 새삼 언급할 필요조차 없다. 거꾸로 간 문 정부 5년의 공백을 최소화하고, 관련 연구 및 산업 생태계를 조기 복원하는 것이 과제다. 품질 좋은 전력을 안정적으로 공급하는 것은 일상생활부터 첨단산업 발전에까지 너무도 중요하다. 인공지능(AI) 시대에 급증하는 각종 컴퓨터 서버 수요부터 반도체를 위시한 자동차·화학 등 한국의 전략산업에까지 예외지대가 없다. 경제 규모가 커지고 소득이 늘면 비산업 생활 전력도 늘어날 수밖에 없다.

기왕 결정했다면 속도를 내야 한다. 태양광 풍력 등 신재생에너지도 외면할 수 없으나 아직은 대안이 되기 어렵다. 액화천연가스(LNG) 발전 등은 가동에 신축성이 있으나 수입 원료 가격이 불안정해 한계가 있다. 문 정부가 국제사회에 과도한 목표치를 약속해버린 탄소중립 로드맵에 부응하기 위해서도 원전은 필수다.

원전 정상화는 늦은 감이 있다. 지난 5월 산업부 2차관이 전격 경질되고서야 겨우 속도를 내고 있다. 부지 확보, 주민 설득 등 건설공사 외에 이행 절차가 만만찮아 지금 결정해도 가동까지는 10년씩 걸리는 게 원전이다. 업계 준비까지 감안하면 11차 수급계획은 최대한 빨리 확정하는 게 좋다. 과거 영덕과 함께 검토됐던 삼척(대진 원전) 등 다양한 후보지를 놓고 신속 행정에 나서야 한다. 큰 계획이 조기 확정돼야 용인반도체 클러스터에 SMR(소형모듈원전) 건설 등 세부 프로그램도 착착 확정될 것이다. 국내를 넘어 해외로 다시 진출하는 원전 르네상스를 이뤄야 글로벌 에너지 패권 경쟁에서 밀리지 않는다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[이 아침의 사진가] 뒤태 사진으로 170억 낙찰…초현실주의 거장, 만 레이](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.36989844.3.jpg)