고령화 심각한 독일, 유럽 경제대국 지위 '흔들'

출산율 감소로 인구마저 줄어

2020년 숙련노동자 부족 직면

실제 독일 인구는 1998년 8201만명으로 정점을 찍은 뒤 지난해 8065만명으로 하락세다. 35년 뒤인 2050년에는 7450만명으로 줄어들 것이라고 유엔은 예측하고 있다.

반면 영국은 지난해 6433만명에서 2050년 7536만명으로 독일을 제치고 유럽 최대 인구국으로 부상한다. 프랑스도 같은 기간 6412만명에서 7114만명으로 늘어 독일을 바짝 추격하게 된다. 경제 규모와 성장률은 인구와 밀접한 관련이 있어 독일의 압도적 위세는 위축될 수밖에 없다는 진단이다.

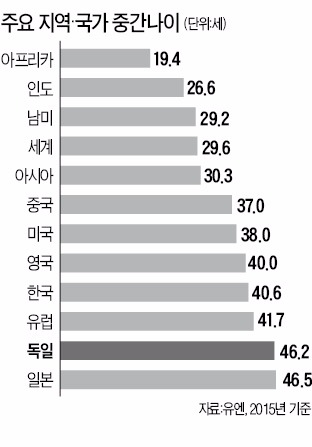

고령화 역시 독일의 힘을 더욱 약화시키는 요인이다. 현재 독일의 중간 나이(중위 연령)는 46.2세다. 전체 인구를 일렬로 세웠을 때 한가운데 있는 사람의 나이가 46.2세라는 뜻이다. 중위 연령은 평균 연령보다 인구 고령화를 잘 반영하는 지표다. 중위 연령으로 보면 독일은 일본(46.5세)에 이어 세계에서 두 번째로 고령화가 많이 진행된 국가가 된다. 전체 인구의 27%를 차지하는 독일의 60세 이상 인구는 2050년에는 39%에 이른다는 것이 유엔의 분석이다. FT는 “베이비 부머 세대가 곧 은퇴하면서 2020년까지 독일은 180만명의 숙련노동자 부족에 시달릴 것”이라고 전했다.

영국 프랑스와 달리 독일은 일하는 여성에 대한 지원이 부족했던 것이 가장 큰 원인으로 꼽힌다. 어린이방과 유치원을 늘린 것도 1990년이 지나서였다. 하지만 출산 대신 직장을 택한 여성의 마음은 쉽게 돌아서지 않았다. 현재 독일의 출산율은 1.4명으로 프랑스의 2명, 영국의 1.8명, 유럽 평균인 1.6명에 못 미친다.

고령자에 대한 복지 문제도 독일 경제에 부담을 줄 조짐을 보이고 있다. 이미 연령대가 높아진 독일 유권자는 연금 축소 등의 변화를 주저하고 있어서다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 은퇴 연령을 65세에서 67세로 높이고 싶은 독일 기업의 희망과 달리 연금 수령 시기를 앞당기고 싶은 고령자를 위해 은퇴 연령을 63세로 줄이고 연금지급 대상을 확대했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[책마을] "암호화폐는 전세계 금융시장의 가장 뜨거운 광기"](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36676420.3.jpg)