'저녁노을' 드레스의 소프라노는 슈트라우스 가곡을 불렀다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

오케스트라가 들려주는 저녁노을 이야기

리하르트 슈트라우스 (1864-1949)

지난 4월 말, 올해 예술의전당 교향악축제의 마지막을 장식하는 노래인 리하르트 슈트라우스의 마지막 작품 '마지막 4개의 노래'를 부르는 소프라노는 혹시 그렇게 드레스의 색깔을 선택했을까? 객석에 앉아 그 멋진 무대를 바라보며 잠시 생각을 했다. 그리고는 언제부터 오케스트라와 함께하는 가곡이 아름다웠고, 이것을 이렇게 태연히 아름답게 받아들이고 느낄 수 있었을까? 하는 궁금증이 일었다.

두 가지. 2009년 <퀴즈로 풀어보는 클래식>이란 모임에서 듣게 된 베토벤 전원교향곡 2악장에 관한 하나와 2016년 리하르트 슈트라우스의 작품인 '알프스 교향곡'의 무대를 경험했던 일이 좋은 답일 것이라고 정리를 했다.

죽음에 대해 의심하는 가사가 끝난 후주에 들려오는 새소리는 오늘도 아름답다는 생각을 하며 가장 빠른 ‘Brava’를 외치고 싶었지만, 그건 언제나 성악가를 가장 사랑하는 사람의 몫이려니 생각을 하며 조금 늦게 박수를 시작했다.

1. 친구 따라갔던 음악감상 모임 '퀴즈로 풀어보는 클래식(이하 퀴•풀•클)'

2009년 6월, 친한 친구를 따라 음악을 듣는 모임에 갔었다. 모임의 형식은 간단했다. 호스트가 들려주는 음악을 듣고, 음악에 관한 첫 느낌을 얘기하고, 그 후에 호스트가 만든 문제지를 본 후 다시 얘기를 나누는 형식의 모임이었다.참석한 분들은 동화작가, 책을 좋아하는 회사원, 유치원 선생님, 초등학교 선생님, 예술교육으로 유학을 준비하고 있는 직장인 등 다양했다. 이분들은 모두 전원교향곡의 2악장만 따로 들어본 적은 없는 것 같았지만 음악을 듣고 난 후 열심히 이야기를 나눴다. 호스트의 문제지를 보기 전, 공교롭게도 6명 중 5명은 모두 ‘물’에 관한 언급을 했다. 전원 2악장 제목을 상상하라는 호스트 문제의 보기는 다음과 같았다.

1) 비 오는 날, 이어폰을 꽂고, 시내를 가로지르고 있는 버스 안

2) 높다란 풀잎들 사이로 간간이 보이는 햇살

3) 시냇가 끝자락에 앉아 바라보고 있는 시냇가의 풍경

4) 한 몸 가득 비를 품고 꾸물대는 구름들

5) 사랑하는 사람을 가슴에 안은 한없이 정겨운 연인

문제의 마지막에 베토벤의 생각은 보기 내에 있다고 하면서.

베토벤의 전원교향곡 2악장이 시작되면 2대의 첼로만이 선율을 연주하고, 나머지 첼로와 더블베이스는 피치카토를 한다. 2대의 첼로는 마치 흐르고 있는 시냇물과 같고, 그 위를 나머지 현들과 목관의 소리가 덮는다. 음의 높음과 낮음을 흡사 풍경에도 적용하고 있는 것처럼. 첼로를 따라 흐르는 물 위로 새들의 노래, 나뭇잎의 노래, 바람의 소리, 한갓진 유유자적함까지 표현하고 있는 듯한 이 악장.

2. 리하르트 슈트라우스의 대편성 작품 '알프스 교향곡' 2016년 12월의 기억

바이에른 방송 교향악단의 '알프스 교향곡'을 만나기 전 두어 번 정도 이 작품의 무대를 준비해본 적이 있었지만, 왠지 2016년의 알프스가 여전히 인상 깊다. 대규모 편성 속에 녹아있는 아주 작은 악기조차도 낭비와 허세 없이 적절한 역할을 하고 있다는 생각을 처음 한 탓일까 아니면 ‘저녁노을’이란 작품을 기억하기 시작한 첫해여서 그랬을까.

① 일그러진 함석판 같은 Thunder Sheet 그리고 손잡이를 돌리는 상상만으로도 이미 힘든 Wind Machine 두 악기를 연주하는 연주자 간 무언의 대화는 이랬을 것 같다.

“어이, 아무리 힘차게 돌려봐야 청중들에게 바람 소리는 들릴까 말까 할 거야. 난 단 한 번의 손놀림만으로 콘서트홀에 천둥을 일으킬 수 있지”

② Heckelphone

독일 작곡가인 리하르트 바그너는 악기 제작자인 빌헬름 헤켈(저음의 목관악기 바순의 브랜드이기도 한)에게 새로운 악기 제작을 요청하면서 오보에의 매력적인 음색은 지닌 채 알프호른(Alphorn)의 풍부하면서도 힘 있는 음색을 결합해 달라고 부탁을 했다고 한다.

오보에보다 낮은 음역을 가진 오보에 패밀리인 잉글리쉬 혼과는 가족이 또 다른 저음 목관악기인 바순과의 음역 차이를 메우기 위해 고안된 악기인 헤켈폰. 음악회 무대에서 십 년에 한 번 보기도 힘든 악기. 알프스산맥을 등정하는 자를 둘러싼 멋진 경치를 이 악기 하나로 불러오겠노라 작곡가는 생각했을 수도 있겠다.

③ 왼쪽 무대(청중의 관점으로는 오른쪽)에서 바라보는 '알프스 교향곡' 편성

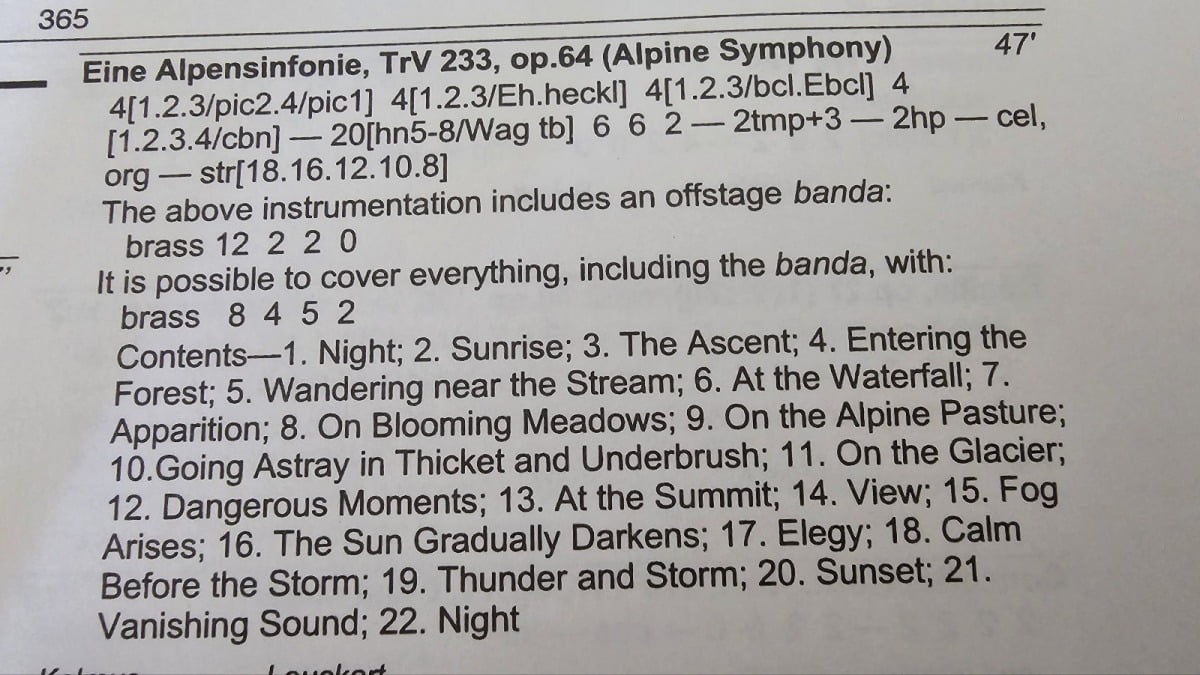

후기 낭만주의의 정점을 보여주는 곡이라고도 할 수 있다는 이 작품은, 알프스산맥을 등정하는 등반가의 모험과 심정에 대해 다루는 작품이라고 알려져 있다. 4관 편성을 기본으로 하며 Off-stage(무대 외의 공간)에서 연주했으면 하는 악기들의 숫자, 그것이 어렵다면 그 대안, 10여 종이 넘어가는 타악기들, 2대에서 4대까지도 운용 가능한 하프, 기본 4관 편성에 더해 가능하다면 특정 몇몇 목관악기의 추가적인 구성까지 지시하고 있는 리하르트 슈트라우스. 그 많은 연주자와 그 많은 악기로 리하르트 슈트라우스는 얼마나 많은 이야기를 하고 싶었을까.

3. 오케스트라의 가곡이 탄생하는 시절을 상상해 보는 일

흥미진진했을 것 같다. 1700년경에 이탈리아인인 바로톨로메오 크리스토포리라는 악기 제작자에 의해 발명되었다고 전해지는 피아노는 한 세기 넘게 그 자신을 개량시켜왔고, 1828년 오스트리아가 자랑하는 피아노 브랜드인 뵈젠도르퍼가 문을 열었고, 1853년이 되면 스타인웨이와 벡스타인 역시 피아노 제작사로서 그 역사를 시작했다.다른 한편에서는 바이에른의 소도시인 바이로이트 축제 극장이 예정보다 1년 늦게 1876년에 문을 열었고, 1869년 1700석 규모로 빈 국립 오페라극장, 1870년 좌석 1744석에 더해 입석 300명도 가능하다는 빈 무지크페라인도 그 역사를 시작했다. 음악을 사랑하고, 교향시와 오페라를 작곡하고, 새들의 소리가 담긴 전원교향곡을 듣고 심지어 지휘할 수도 있으며, 피아노와 함께하는 600곡이 넘는 가곡을 작곡한 슈베르트의 온기가 여전히 세상에 남아있고, 자신이 좋아하는 리하르트 바그너 그리고 네 살 터울의 구스타프 말러를 직접 만나기도 하는 세상을 살았던 리하르트 슈트라우스.

아직 사랑의 구력이 그리 오래되지 않은 리하르트 슈트라우스의 가곡 ‘저녁노을’. 바이에른 방송 교향악단이 무대에 알프스를 펼쳐 보여주던 2016년이 ‘저녁노을’ 이 작품에 대한 사랑을 시작한 첫해라고 정리하며 산다. 가사와 함께하는 부분에서의 새는 플루트이고, 후주에 들어가서 다시 새로 등장하는 악기는 피콜로라고 생각했으며, 그럼 그 새는 조금 더 높은 곳을 날고 있는 것일까에 대해 상상했다.

2017년에는 현악기군이 해넘이를 맞이하는 하늘과 어스름 속에 군집한 산들의 능선이 갖는 그 모습, 그리고 그 모습이 불러일으키는 모든 감성을 담담히 관조적인 느낌으로 표현해 준다고 생각했으며, 해넘이의 시간이 주는 ‘Einsamkeit(고독)’ 시어의 뒤로 오르는 현의 선율은 짜릿하고, 마치 생각의 결론에 이른 듯한 시어 ‘Tod(죽음)’에 붙어 내리는 현의 선율은 편안하다고 생각했다.

어둠 속에서 외롭고, 어둠 속에서 길을 잃을까 걱정하는 시 속의 화자를 두 마리의 종달새가 플루트로 위로하며, 시인은 시를 물음표로 끝내지만, 리하르트 슈트라우스는 더 높은 새의 재잘거림으로 시의 화자에게 그저 달콤한 자장가임을 들려주려 하고 있다고, 2016년에 이어 그렇게 생각했다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트