"내 이름으로 뭐 하는 거냐"…한문철 '극대노' 무슨 일? [이슈+]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

리그오브레전드서 신종 내기 문화 '문철' 유행

게임 중 다투면 BJ 찾아가 "누가 더 못했나"

수백만원 판돈 걸고 과실 비율 판단 요청

판단한 BJ는 '수수료' 떼고 승자에 돈 몰아줘

이름 주인 한문철 변호사 "사기도박" 분노

법조계 "도박죄·도박개장죄 성립 가능"

게임 중 다투면 BJ 찾아가 "누가 더 못했나"

수백만원 판돈 걸고 과실 비율 판단 요청

판단한 BJ는 '수수료' 떼고 승자에 돈 몰아줘

이름 주인 한문철 변호사 "사기도박" 분노

법조계 "도박죄·도박개장죄 성립 가능"

항저우 아시안게임에서 정식 종목으로 채택된 인기 게임 '리그오브레전드'(롤·LOL)은 5명이 한 팀을 이룬다. 이 때문에 경기가 생각대로 풀리지 않을 때면 팀원들 간의 치열한 '네 탓 공방'이 벌어지곤 한다. 보통 '내가 잘했네', '네가 못했네'를 놓고 싸운다. 도로 위에서 접촉 사고를 낸 차주들이 과실 비율을 놓고 다투는 것과 흡사하다.

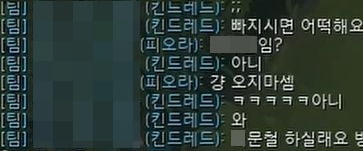

최근 한문철 변호사의 이름을 딴 이른바 '문철'이 롤 유저들 사이에서 유행하고 있어 논란이다. '문철'은 패배한 경기에서 누구의 잘못이 더 큰지, 소위 '패배 기여도'를 전문가(실력자)에게 의뢰해 따져보자는 게임 내 신종 내기 문화다.

BJ는 시청자들로부터 교통사고 영상을 제보받아 과실 비율을 책정해주는 한문철 변호사의 역할을 하게 된다. '문철'이라는 이름이 붙은 이유다. BJ들은 다른 방송 콘텐츠를 진행하다가도 '문철' 의뢰가 들어오면 함박웃음을 지으며 반가워한다. 게임에 흠뻑 몰입한 유저들의 원색적인 네 탓 공방은 흥행이 보장된 자극적인 콘텐츠이기 때문이다.

여기까지만 놓고 보면 게임을 즐기는 유저들의 하나의 놀이문화로 보인다. 그런데 왜 논란이 빚어지고 있는 걸까. 바로 유저들이 '문철'을 하면서 실제 돈을 걸고 내기를 벌이고 있어서다. 적게는 각각 5만원부터 많게는 수백만원까지 '판돈'은 천차만별이다.

한 롤 BJ는 한경닷컴에 "변호사들이 수임료를 받는 것처럼 BJ들도 자기 방송 시간을 투자해 전문성을 발휘했으니, 대가를 받는 것"이라며 "BJ들마다 떼는 수수료 비율도 다 다르다. 10%가 일반적인데, 승리해 돈을 번 유저가 BJ에게 추가로 후원하곤 한다"고 설명했다.

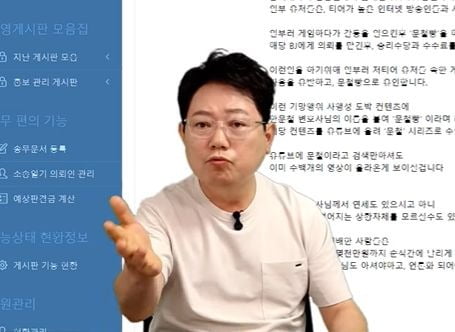

한문철 변호사는 최근 이런 신종 내기 문화에 자신의 이름이 쓰이고 있다는 사실을 접하고 크게 분노했다. 그는 지난 4일 자신의 유튜브 생방송에서 "내 이름으로 뭐 하는 거냐. 저는 여태까지 한 20만 건 이상 상담했는데 전부 다 무료 상담이지 않냐"며 "사기인데, 경찰이 수사해야 하지 않나. 우리 부모님께서 세상에 도움 되라고 지어주신 이름으로 왜 사기도박을 하냐"고 했다.

김가헌 법무법인 일호 변호사는 "도박은 예견 가능하지 않은 우연한 사정에 의해 승패가 결정돼야 인정되는데, 롤 경기 과정에서 '누가 더 잘못했느냐'는 당사자들마다 주관적인 불확실한 사정으로 보인다"며 "이 사안에서도 도박죄, 도박개장죄가 성립할 수 있을 것"이라고 했다.

홍민성 한경닷컴 기자 mshong@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)