"파묘 만들려 장례협회부터 찾아…계획보다는 기운이 필요했죠"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

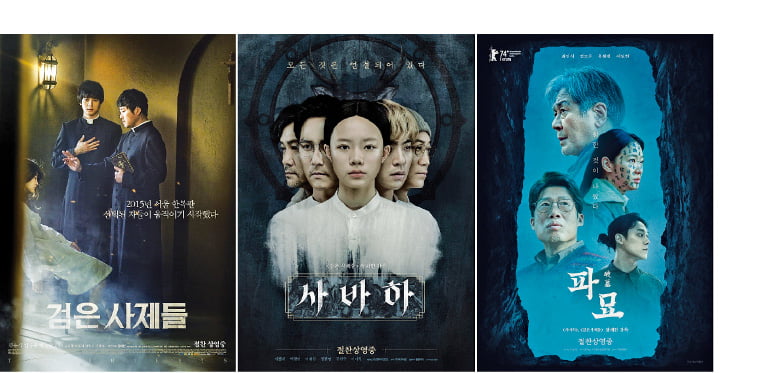

오컬트 첫 1000만 영화 '파묘' 장재현 감독

'오컬트 장인' 호칭 고맙지만

한 장르 선입견 생길까 부담

독일 관객들도 의외로 좋아해

'사바하' 팬들, 먼곳서 와줘 뭉클

'파묘'는 서사보다 에너지 중요

스토리 보드에 의존하는 대신

현장에서 많은 작업을 시도

'오컬트 장인' 호칭 고맙지만

한 장르 선입견 생길까 부담

독일 관객들도 의외로 좋아해

'사바하' 팬들, 먼곳서 와줘 뭉클

'파묘'는 서사보다 에너지 중요

스토리 보드에 의존하는 대신

현장에서 많은 작업을 시도

그동안의 천만 영화 리스트를 보면 시대극과 드라마류가 대부분을 차지했다. ‘파묘’의 돌풍은 그래서 신선하다. 마니아층의 선호가 분명한 호러·오컬트 장르로, 국내 천만 영화 리스트에서 유일하다. 흥행과 인기를 넘어 하나의 ‘현상’을 만들어 가고 있는 영화 ‘파묘’의 감독 장재현을 최근 서울 성북동에서 만났다.

“아직 못 받았다(웃음). 사실 선물은 내가 해야 한다. 고생한 스태프들에게 좋은 선물을 해주고 싶은데, 아직 구상 중이다.”

▷많은 인터뷰에서 장재현 감독을 ‘오컬트 장인’이라고 입을 모아 칭한다. 타이틀이 마음에 드는지.

“뭐라도 붙으니 나쁘진 않다(웃음). 그럼에도 이번 영화의 흥행을 계기로 이것이 독이 될 수도 있지 않을까 하는 생각이 들었다. 나는 늘 전작과는 다른 것을 시도하고 싶어 하고, 사실상 그래왔는데 ‘오컬트’라는 하나의 장르로 타이틀이 달리니 관객과 팬들이 기대하는 것이 생길 수 있기 때문이다. 예를 들어 이번 ‘파묘’도 오컬트라기보다는 ‘귀신 영화’라고 생각하고 찍었다. 장르에 대한 선입견이 생긴다는 건 부담스러운 일이기도 하다.”

“독일 관객들이 의외로 좋아했다. 베를린국제영화제 자체가 굉장히 정치적이지 않은가. 토론을 즐기는 문화고. ‘파묘’에서 다뤄지는 한국사적 이슈에 대해 많은 이야기를 나눴다. 또 기억에 남는 것은 이전 영화 ‘사바하’의 팬들이 ‘파묘’를 최초로 보겠다고 한국에서 베를린까지 비행기를 타고 날아 온 것이다. 그들이 레드 카펫에서 내 이름을 불러줬을 때 정말 뭉클했다.”

▷첫 단편영화인 ‘인도에서 온 말리’는 지금의 장재현 감독과 거리가 있어 보인다.

“꼭 그렇지는 않다. 성균관대에 다닐 때 한 학교 과제였는데, 이 영화 역시 이민자가 중심이지만 ‘종교’에 대한 이슈를 다룬다. 무거운 영화는 아니고 재미있는 에피소드를 가진 작품이다. 그때만 해도 오컬트 장르가 한국에서 흔치 않았고, 내가 진지하게 만들어 봐야겠다는 생각까지는 못 했던 것 같다.”

▷2014년 제작한 단편 ‘12번째 보조사제’가 2015년 ‘검은 사제들’로 발전한다. 장편 데뷔가 창대했는데.

“이 영화는 처음부터 장편 트리트먼트로 시작했다. 그러고 나서 일종의 워밍업 프로젝트로 단편을 만들어 본 것이다. 단편 편집이 끝났을 때 장편 시나리오가 완성됐다. 다행히 그때 메이저 영화사가 제작을 맡게 됐고 캐스팅(강동원·김윤석)이 순조롭게 이뤄졌다. 신인 감독으로는 꿈도 꿀 수 없는 완벽한 조합이었다.”

▷장재현 감독에 대한 나의 인상은 ‘공부를 열심히 하는 감독’이다. 특히 ‘사바하’가 보여주는 종교적 배경과 디테일은 압도적이다. 참으로 창작자의 고민과 노력이 빛나는 작품이었다. 일단 프로젝트가 정해지면 어떻게 학습 계획을 짜는지 궁금하다.

“미리 계획을 짜진 않는다. 큰 이야기 틀 안에서 가장 필요한 것을 먼저 찾는 식이다. 예를 들어 ‘파묘’ 같은 경우 한국장례협회를 제일 먼저 찾아갔다. 협회장님에게 내가 누굴 만나야 하는지 조언을 구했고, 나이 든 장의사들을 소개받았다. 그분들에게서 주옥같은 이야기를 들을 수 있었다. 풍수지리사도 소개받았다.”

“찍는 방식이 완전 반대였다. ‘사바하’는 콘티대로 찍었다. 결과적으로 영화가 말끔하게 나오긴 했지만 뭔가 한계가 느껴졌다. 폭발력이 없다고 할까. ‘파묘’는 서사보다는 에너지가 중요했고, 계획보다는 ‘기운’이 필요한 영화였다. 그래서 스토리보드에 많이 의존하지 않고 일단 현장에서 많은 시도를 해보는 방식을 택했다.”

▷지극히 토속적인 소재와 주제를 이야기하는데 이 서막이 미국 로스앤젤레스(LA)인 것이 흥미로웠다. LA여야 하는 이유가 있었는지.

“영화에 등장하는 LA 저택이 사실 윌리엄 프리드킨(영화 ‘엑소시스트’ 감독) 사택의 옆집이다. 공교롭게도 촬영이 시작되고 며칠 뒤 타계했는데, 신기한 우연이라고 생각했다. LA의 한인 가정을 택한 이유는 실제로 해방 이후 많은 친일파가 LA로 이주했기 때문이다. 여러모로 ‘파묘’에선 반드시 필요한 로케이션이었다.”

▷이번 영화의 미덕이 많지만 무엇보다 배우 드림팀이 돋보인다. 원했던 캐스팅을 다 얻었나. 특히 김기영 감독의 ‘이어도’에서 무당 역을 맡은 박정자 배우가 등장해서 놀랐다.

“사실 100% 이상의 캐스팅이다. 내가 원한 캐스팅보다 훨씬 더 잘됐다. 특히 박정자 배우가 가진 카리스마는 대안이 없다. 꼭 박정자 배우여야 했고, 역시나 멋진 역할을 만들어 냈다.”

▷다른 장르에 도전해보고 싶지 않나.

“아직은 모르겠다. 지금 생각으로는 계속 비슷한 장르 안에서 작업할 것 같긴 하다. 이 범주 안에서도 할 수 있는 것이 정말 많고 변주할 수 있는 것도 많다. 비슷한 장르 안에서 반은 사람들이 기대하는 것, 반은 새로운 것을 혼합하는 방식이 되지 않을까 싶다.”

셀 수 없이 많은 인터뷰를 했음에도 장재현 감독에게서는 지친 기색이 느껴지지 않았다. 마치 ‘파묘’ 속 신비로운 기운을 인간의 형상으로 마주한 기분이었다. 영화의 흥행도 경사지만 장재현의 출현은 한국 영화계에 더 큰 경사가 아닐까 싶다. 그의 재능과 노력이 어떤 또 다른 프로젝트로 배태될 것인지 지금부터 ‘설렐 결심’이다.

김효정 영화평론가·아르떼 객원기자

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)