“죽을 때까지 물감 안 사겠다”…77세 사춘기 통과하는 김용익

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

국제갤러리 부산, 서울 한옥

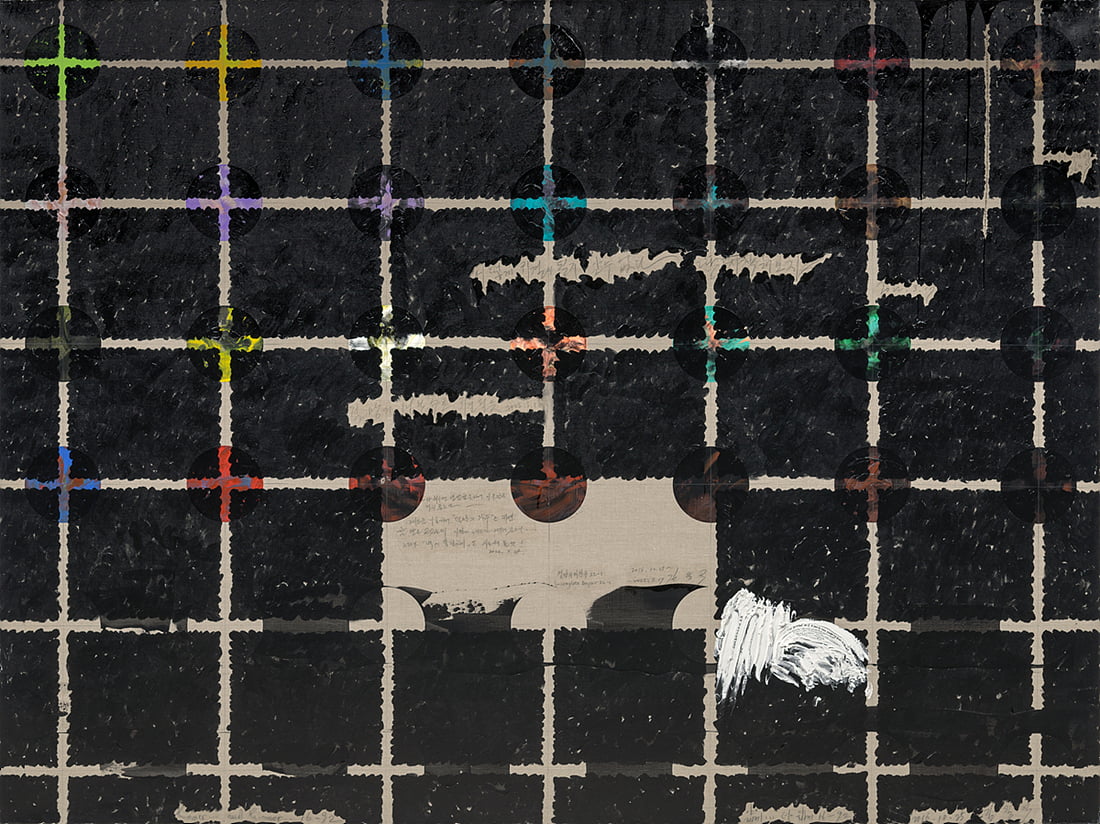

김용익 개인전 '아련하고 희미한 유토피아'

김용익 개인전 '아련하고 희미한 유토피아'

김용익은 국제갤러리 부산과 서울 한옥에 실험 정신과 신념이 담긴 작품들을 가지고 찾아왔다. 개인전은 6년 만이다. 부산에선 대작을 중심으로 19점이, 서울 한옥에는 작은 작업 27점이 걸렸다. 이번 전시에 나온 작품들은 모두 그의 2016년 이후 작품들이다.

그에게 전시장이란 곧 자유와 반항의 공간이다. 김용익이 이런 반항을 하는 데에는 작가로서의 정체성 혼란이 반영됐다. 그는 “오히려 어릴 적에는 손이 가는 대로 쉽게 작업했는데, 나이가 들고 더 많이 알고 나니 더욱 혼란스러워졌다”며 “이제 내 작품을 나도 잘 모르겠다는 생각이 들었고, 그 고통과 혼돈을 표현하기 위해 시작했다”고 말했다.

무엇보다 현재의 김용익이라는 작가를 가장 잘 표현하는 건 ‘물감 소진’이다. 그는 회화 작가임에도 더이상 물감을 구매하지 않는다. 오직 갖고 있는 물감만으로 작업해 그 물감을 바닥까지 모두 긁어쓰는 작업을 2018년 마지막 날에 시작했다. 그는 “물감을 소진하는 건 곧 내 인생을 소진하는 것이나 마찬가지다”며 “이 모든 물감을 다 썼을 때 내 인생도 끝났으면 좋겠다고 소망한다”고 말하기도 했다.

예술의 의미에 대해 묻자 김용익은 ‘킬링타임’이라는 답변을 내놨다. 그는 “단순히 즐겁고 재미있다는 의미보다는 ‘시간을 죽인다’는 의미가 담긴 표현이다”라고 말했다. 그는 오늘도 시간과 물감을 소진하고 있다. 어떤 일이 있어도 매일 쉬지 않고 딱 두 시간씩만 작업한다. 77세 작가의 즐거운 사춘기같은 전시는 4월 21일까지 이어진다. 최지희 기자

![[시사일본어학원] 착 붙는 일본어 회화 : 아니면](https://img.hankyung.com/photo/202403/01.36103417.3.jpg)