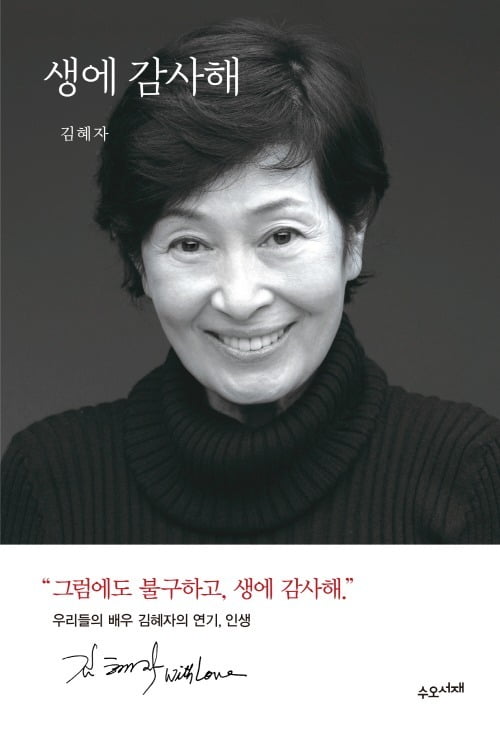

김혜자, 『생에 감사해』, 수오서재, 2022(최민화·마선영·박세연 편집)

지금은 기억도 안 나는 띄어쓰기 문제 때문에 고민할 때, 한번은 나보다 책을 천 권은 더 만들었을 것 같은 선배 편집자가 이런 말을 했다. “그런 거에 너무 매달릴 필요 없어. 빈칸은 공백일 뿐이야.” 아무것도 적혀 있지 않은 그 공백에 나한테만 보이는 무슨 알맹이가 있기라도 한 것처럼, 거기에 의미를 부여할 수 있는 사람이라도 된 것처럼 헛된 권한에 심취해 있던 나는 그 말을 듣고 무안해졌다. 지금도 저 말을 생각하면서 혼자 해방도 되고 안심도 한다. 어른이 옆에 있으면 무안함을 반겨 덕담으로 남길 말들이 속에 잘 쌓인다.

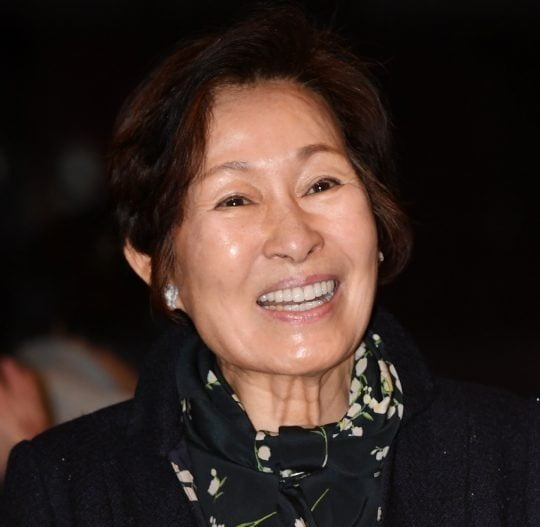

김혜자 배우의 자서전 <생에 감사해>는 정초에 읽기 좋은 책이다. 한 사람이 사는 얘기라서도 그렇고, 수십 명의 인생을 산 배우 얘기라서도 그렇다. “어떤 표정을 지을지 모르는 것, 그것이 그 여자의 표정”(277). 아무것도 할 수 없는 여자를 그는 “무심코 길에 앉아 있는 할머니가 말 한마디 하지 않아도, 그 할머니에게서 그냥 쉬고 있는 것인지 걱정이 있어서 발걸음을 멈춘 것인지 느껴질 때가 있는 것처럼”(276) 연기했다고 한다. 몸소 살아낸 배역들을 돌아보며 저자는 그게 곧 나예요, 하고 말한다. 그것들은 사랑스런 것이든 기구한 것이든, 다정하고 순박한 것이든 “아주 진절머리 나게 (…) 너 죽고 나 죽자”(190-191) 하는 것이든 다 그럴 만해서 그렇게 된 것 같다.

![“딸과 함께 묻어주세요”…말러의 비극, 죽음을 작곡한 대가였을까 [김수현의 마스터피스]](https://img.hankyung.com/photo/202401/01.35516775.3.png)