물려받은 아프리카 가면, 21만원에 팔았더니 수십억대 가치

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

정부까지 얽혀 소유권 주장

1일(현지시간) 영국 가디언과 인디펜던트 등 외신에 따르면 프랑스 남부 가르주에 거주하는 한 80대 부부는 지난 2021년 자신들의 별장을 팔기로 마음먹었다. 별장을 정리하던 중 두 사람은 다락방에서 먼지를 뒤집어쓴 오래된 나무 가면 하나를 발견했다.

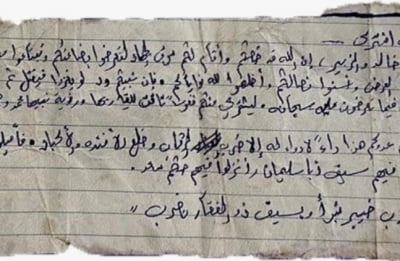

이 가면은 지난 20세기 초 식민지 시대 아프리카에서 총독이었던 남편의 할아버지가 소유했던 것이었다. 노부부는 중고품 상인에게 몇 가지 골동품과 이 가면을 150유로, 우리 돈 약 21만원을 받고 팔았다.

그러나 6개월 뒤 부부는 신문을 읽다가 깜짝 놀랐다. 자신들이 헐값에 판매한 가면이 경매에 부쳐져 420만유로(약 60억원)에 낙찰됐다는 소식을 접했기 때문이다. 알고 보니 이 가면은 19세기 중앙아프리카 국가 가봉의 팡족이 만든 것이었기 때문이다.

전 세계에서 12개 정도밖에 남지 않은 데다 그 형태가 매우 독특해 과거 피카소와 모딜리아니 등 거장 화가들에게도 영감을 줬던 것으로 전해졌다. 부부는 진가를 알았다면 21만원에 팔지 않았을 것이라며 민사소송을 냈다.

부부의 변호인은 법원 심리에서 "가면이 매우 희귀한 물건이란 사실을 알았다면 결코 21만원이라는 헐값에 넘겼을 리가 없다. 사람은 정직해야 한다"고 주장했다. 다만 중고품 상인은 자신 역시 그 가치를 경매에 부치기 전까지는 몰랐다고 설명한 것으로 전해졌다.

치열한 공방이 이뤄졌고 법원 판결은 내달에 나올 예정이었다. 그러나 여기에 합세해 가봉 정부가 뛰어들어 '식민지 시대에 도난당한 물건이니 돌려받아야 한다'고 주장하고 나섰다. 가봉 정부는 반환과 관련한 별도 판단이 나올 때까지 이 소송의 판결을 연기해달라고 요청했다.

가봉 정부 관계자는 노부부와 중고품 상인 간 거래가 이뤄졌다고는 하나, 양측이 모두 가면의 적법한 소유자가 아니라고 지적했다. "법정에서는 도덕성을 논하고 있으나, 우리의 예술품과 존엄성을 약탈한 행위에는 도덕성이 있느냐"는게 가봉 정부 측의 입장이다.

프랑스 매체 RFI는 이번 사건에 대해 "국가간 반환된 문화재 대부분은 공공 소장품들이다. 개인이 소장한 경우 불법 취득이 입증되지 않는 한 반환을 강제할 수는 없다"고 보도했다.

장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)