교만, 시기, 정욕의 상징들이 묵은 호텔...누가 죽고 누가 살까

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

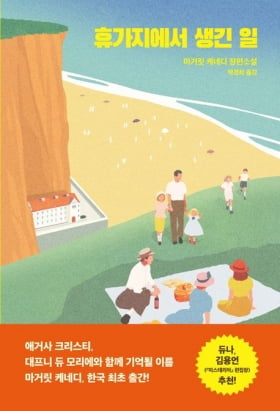

휴가지에서 생긴 일

마거릿 케네디 지음

박경희 옮김

복복서가

532쪽 |1만8000원

마거릿 케네디 지음

박경희 옮김

복복서가

532쪽 |1만8000원

하지만 <휴가지에서 생긴 일>에는 탐정과 범인이 등장하지 않는다. 살인 사건도 없다. 사고로 사람이 죽었을 뿐이다. 대신 ‘죽은 자가 누구인가’ 그리고 ‘왜 죽었는가’라는 질문이 독특한 서스펜스를 촉발한다. 작가는 여기에 도덕극과 미스터리, 코미디를 능수능란하게 엮어 흥미로운 이야기를 만들어낸다. 1950년에 처음 세상에 나왔던 이 책은 2021년 영국에서 재출간되며 재조명받았다.

때는 1947년 여름. 영국 서남부의 유명 휴가지 콘월에서 갑자기 절벽 일부가 붕괴해 그 아래 있던 호텔이 매몰된다. 소설은 사망자들의 장례식 설교를 준비하던 신부가 생존자들로부터 들은 이야기를 친구에게 들려주는 것에서 시작한다.

“생존자가 있었나?”

“아, 그렇다네. 그들이 이리로 와서 이야기했지. 여기 앉아서 밤새 이야기를 하더군. 충격받은 사람들이 어떤 식으로 말하는지 자네도 알지 않나. 평소라면 입에 올리지 않을 말이 새어 나오지. 그들은 믿기 힘든 이야기를 했어. 어떻게 모면했는지 말해줬고… 내게 너무 많은 것을 알려주었지. 듣지 않는 게 나았을 거야.”

그 호텔엔 24명의 사람이 있었다. 전쟁 이후 저택을 호텔로 개조해 운영 중인 시달 씨 부부와 세 아들, 호텔 종업원인 미스 엘리스와 낸시벨과 프레드, 투숙객 페일리 부부, 랙스턴 씨 부녀, 기퍼드 경 부부와 네 자녀, 코브 부인과 세 딸, 소설가 애나와 비서 브루스 등이다.

2차 세계대전이 끝나고 2년이 지났지만, 영국 사회의 불안정과 경제적 위기는 현재진행형이다. 호텔 사람들 사이의 계급 갈등도 선명하다.

여전히 봉건주의 시대에 살고 있다고 착각하는 상류층이 있다. ‘내 돈’을 국가가 부당하게 징수한다고 생각하며, 평등에 대한 요구를 무엇보다 불쾌하게 여긴다. 전쟁의 여파로 어쩔 수 없이 생업의 전선에 뛰어든 ‘상류층 출신’의 허세와 위선도 신랄하게 까발려진다.

돈과 기회를 손쉽게 얻기 위해 원치 않는 사람에게 기생하는 청년, 자신은 누구의 도움도 받지 않고 자력으로만 성공했다고 주장하는 완고한 능력주의자도 있다. 이들은 극한의 이기주의로 자신뿐 아니라 타인까지 지옥으로 몰아놓는다.

투숙객 다수가 참석한 일요일 미사에서 신부는 일곱 가지 대죄를 언급한다. 교만, 시기, 나태, 탐식, 분노, 정욕, 탐욕이다. 일주일 동안 등장인물들의 행적과 마음속을 들여다보게 되는 독자는 이 중에서 누가 죽게 될지 서서히 깨닫게 된다. 바로 7가지 대죄를 상징하는 7명의 인물이다.

중세 유럽에서 유행했던 도덕극을 떠올리게 하지만 저자는 인물들의 선과 악을 칼같이 나누지 않는다. 계층 간 갈등과 가족 내 불화의 미묘한 양상을 솜씨 좋게 배치한다. 똑같은 고통을 겪더라도 어떤 이는 왜 다른 선택을 하는지, 왜 타인의 목소리에 귀를 기울일 수 있는지 조명한다.

너무 많은 인물이 등장하는 점은 초반 장애물이다. 이를 잘 넘어서면 긴장감 넘치는 이야기를 즐길 수 있다. 여름 휴가지에서 읽으면 좋을 독특한 미스터리 소설이다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

![맨발로 무대 오른 사라 오트... 그 발끝에서 베토벤이 울었다 [리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202307/01.33982470.3.jpg)

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] 아이들이 온라인에서 어떤 영상을 보는지 모르실 겁니다](https://img.hankyung.com/photo/202307/AA.33970539.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)