현대미술이 이렇게 쉬웠나요?…48인 작가 특별전

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

석파정 서울미술관 10주년 기념전

애호가들이 사랑한 사립미술관

'큰손 컬렉터' 안병광 회장이 설립

규모만 따지면 리움 이어 두번째

작품마다 친절한 해설 담아

'S급 작가' 없이 기획의 힘으로

전시때마다 10만명 발길

10주년 맞아 48인전 열어

가수 나얼·설은아 등 200여점

다소 산만하다는 인상 주기도

애호가들이 사랑한 사립미술관

'큰손 컬렉터' 안병광 회장이 설립

규모만 따지면 리움 이어 두번째

작품마다 친절한 해설 담아

'S급 작가' 없이 기획의 힘으로

전시때마다 10만명 발길

10주년 맞아 48인전 열어

가수 나얼·설은아 등 200여점

다소 산만하다는 인상 주기도

난해한 현대미술 작품을 접한 관람객들의 머릿속은 이런 생각으로 가득 찬다. 하지만 작품 설명은 불친절하다. 아무리 읽어도 무슨 소린지 알 수 없다. 그렇다고 큐레이터에게 묻기는 싫다. 무식한 사람 취급당할까봐. 궁금한 게 목 끝까지 차올라도 입 밖엔 안 나온다. 그렇게 이번 전시회도 이해하지 못한 채 패스. 이런 경험이 자꾸 쌓이면 현대미술이 싫어진다. 현대미술을 다룬 기사에 어김없이 “미술은 사기”란 댓글이 달리는 이유가 여기에 있다.

서울 부암동에 있는 석파정 서울미술관은 조금 다르다. 작품마다 친절한 설명이 붙어 있다. 그래서 현대미술에 대한 비호감이 조금이나마 누그러진다. 지금 방문해보면 알 수 있다. 개관 10주년을 맞은 이 미술관에는 그동안 이곳에서 전시회를 연 작가 48명의 작품을 벽에 걸었다. 그 옆에는 작가들의 자기소개서와 작품 설명이 곁들여져 있다.

10주년 맞은 ‘친절한 미술관’

이름만 보면 국공립미술관 같지만, 서울미술관은 안병광 유니온제약 회장이 설립한 사립미술관이다. 안 회장은 제약회사 영업사원으로 출발해 연매출 5000억원대 의약품 유통업체를 일군 기업인이다. 동시에 국내에서 몇 손가락 안에 드는 ‘큰손’ 컬렉터다. 그걸 담으려고 전시관 2개 동, 너비 4만9500㎡짜리 대형 미술관을 지었다. 규모로 따지면 삼성 리움미술관에 이어 사립미술관 중 두 번째다.서울미술관이 있는 부암동은 화랑과 미술관이 집결해 있는 삼청동·한남동·평창동 등에 비해 좋은 입지는 아니다. 대중교통 접근성도 떨어진다. 그렇다고 사람들을 끌어모을 ‘블록버스터 전시’를 여는 것도 아니다. 대부분 국내 신진·중견 작가다.

그런데도 전시를 열 때마다 10만 명 안팎의 관람객이 몰린다. 그 비밀은 ‘친절’에 있다. 미술에 조예가 깊지 않아도 작품을 쉽게 이해하고, 편하게 감상할 수 있도록 작품 설명에 작가의 의도, 미술사적 의미를 쉽게 담은 덕분에 사람들이 찾는다는 얘기다.

지금 열리고 있는 개관 10주년 기념전 ‘3650 스토리지- 인터뷰’가 그렇다. 참여 작가는 48명. 모두 서울미술관에 작품을 걸어본 사람들이다. 콰야, 황선태 등 최근 유명해진 작가와 네온사인 작업을 하는 스페인의 하비에르 마틴, 호주의 극사실주의 조각가 샘 징크 등 해외 중견 작가도 있지만 대부분은 국내 신진·중견 작가다.

전시 작품은 200여 점에 달한다. 회화, 사진, 조각, 설치, 영상, 일러스트 등 현대미술의 모든 장르를 아우른다. 직관적으로 이해하기 쉽지 않은 작품도 많지만, 작품 옆에 붙어 있는 작가 인터뷰가 궁금증을 풀어준다.

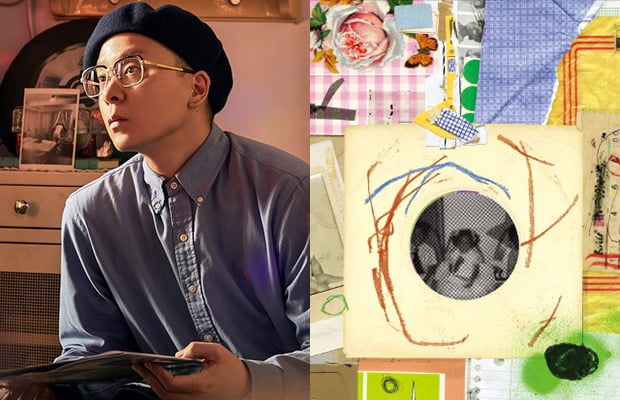

나얼·안준·징크 등 작품 눈길

전시작 중에서는 대한민국 최고 보컬 중 한 명으로 꼽히는 유나얼(나얼)의 콜라주 작품도 있다. 그는 2001년부터 활동해온 중견 화가다. 유명 가수란 걸 자기소개에 드러낼 법도 싶은데, 그는 스스로를 “대학에서 서양화를 전공하고 꾸준히 활동 중인 유나얼 작가”라고 드라이하게 소개했다. 미술관 관계자는 “작품으로 승부를 보겠다는 뜻”이라고 했다.다이얼 전화기 여섯 대와 공중전화박스를 사용한 설치작품을 내놓은 설은아 작가, 불꽃을 주제로 한 안준의 사진 작품도 시선을 끈다. 호주의 조각가 징크가 태아와 노인 등을 사실적으로 묘사한 조각도 인상적이다.

전시장이 산만하다는 인상을 주는 건 아쉬운 대목이다. “그리스 신화 속 예술의 여신인 뮤즈에서 모티브를 얻어 9개 주제로 전시장을 구성했다”는 설명도 언뜻 와닿지 않는다. 더 많은 작가, 더 많은 작품, 더 많은 정보를 관람객에게 건네려다 보니 초점이 분산된 측면이 있다. 하지만 ‘공부할 의지’가 있는 관람객에게는 국내외 현대미술의 현주소와 유망 작가들의 작품을 두루 볼 수 있는 흔치 않은 기회다. 미술관 옆에 딸려 있는 흥선대원군의 별장 ‘석파정(石坡亭)’은 덤이다. 전시는 4월 16일까지.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

!['교항곡의 아버지' 하이든의 참맛을 보여준 무대 [리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202304/AA.33282499.3.jpg)

![똑똑함을 결정하는 것은 '서비스 마인드' [홍순철의 글로벌 북 트렌드]](https://img.hankyung.com/photo/202304/01.33285259.3.jpg)

![모래인가, 모래를 그린 그림인가…김창영 '덧없음의 미학' [전시 리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202304/01.33280850.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)