육아휴직자 4명 중 1명이 남성이라지만…

2021년 출생아 아빠 100명 중 4명만 육아휴직

대기업 직원들 "인사 불이익 감수해야"

중소기업은 "퇴사 각오해야 육아휴직 가능"

박씨는 고심 끝에 육아휴직을 쓰기로 했습니다. 그는 "걸음마도 떼지 못한 아이를 차마 남의 손에 맡길 수 없었다"며 "육아휴직을 쓰고 이후 문제가 생기면 회사를 옮기는 편이 후회가 적을 것 같다"고 말했습니다. 물론 속이 시원치는 않습니다. 그는 "아직 회사에서 남자 직원이 육아휴직을 쓴 사례가 없다보니 인사 불이익을 받을까 걱정된다"고 털어놨습니다.

31일 통계청에 따르면 2021년 우리나라 육아휴직자는 17만3631명이었습니다. 75.9%인 13만1000여명은 여성이었고 24.1%인 4만1000여명이 남성이었습니다. 2010년 1967명에 불과했던 남성 육아휴직자는 11년 만에 21배 늘었습니다. 육아휴직자의 2.7%에 불과하던 남성 비중도 4명 중 1명꼴이 됐습니다.

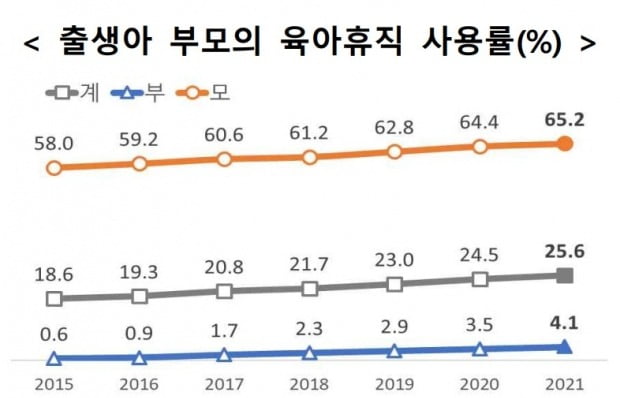

다만 육아휴직을 쓸 수 있는 남성 가운데 얼마나 사용했는지 사용률을 살펴보면 그 수치는 대폭 줄어듭니다. 지난해 아이가 태어나 육아휴직 대상자가 된 남성 19만3000여명 가운데 4.1%에 그치는 7800여명만 육아휴직을 사용했습니다. 그나마도 1년 전보다 0.6%포인트 상승한 결과입니다. 2020년 출생아 기준으로는 육아휴직 대상자 남성 19만8000여명 가운데 6800여명(3.5%)만 육아휴직을 사용했습니다.

여성 사용률이 65.2%에 달하는 동안 남성은 4.1%에 그쳤습니다. 남성의 육아휴직 사용 비중이 낮은 이유는 무엇일까요. 적지 않은 직장인들이 '인사 불이익'을 원인으로 꼽았습니다. 육아휴직은 신청하면 쓸 수 있지만, 휴직을 끝내고 복귀한 이후 정상적인 회사 생활을 보장받지 못한다는 겁니다.

중견기업 직원 40대 백모씨도 "부서 회식 자리에서 육아휴직 이야기를 꺼냈다가 부서장에게 '써도 좋지만, 돌아왔을 때 책상이 없을 수 있다'는 말을 들었다"며 "농담식으로 얘기가 마무리되긴 했지만, 압박이 느껴졌다"고 했습니다.

지난 7월 대법원에서는 대기업이 남성 육아휴직자에게 인사상 불이익을 줬다는 판결이 나와 눈길을 끌었습니다. 사건의 개요는 이렇습니다. 한 유통기업은 육아휴직을 마치고 복직한 40대 남성 직원을 이전보다 한 단계 낮은 직급으로 발령 냈습니다. 해당 직원이 수행하던 직무에 이미 근무자가 있다는 이유였습니다. 직급이 낮아진 만큼 권한도 줄었고, 이전에는 받았던 수당도 사라졌습니다. 남녀고용평등법은 '사업주가 육아휴직을 마친 근로자를 휴직 전과 동일한 업무나 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무로 복귀시켜야 한다'고 규정하고 있습니다.

이 직원이 구제신청을 하자 중앙노동위원회(중노위)는 부당전직에 해당한다는 판단을 내렸습니다. 이 기업은 발령 낸 직급이 임시직에 불과하고 줄어든 수당 등은 임금에 해당하지 않는다며 중노위 판단에 반발해 소송을 제기했습니다. 1심과 2심은 기업의 손을 들어줬지만, 대법원은 육아휴직자에 대한 차별 행위라고 판결했습니다. 대법원은 "휴직 전후 업무에서 직책이나 직위의 성격과 내용·범위 및 권한·책임 등에서 사회 통념상 차이가 없어야 한다"며 "형식적으로 직급이 같더라도 실질적인 권한과 책임, 실질적인 임금 수준 등을 하향시키는 전직은 차별에 해당한다"고 판시했습니다.

복리후생 등의 처우가 좋다는 대기업의 사정도 이렇다 보니 규모가 작은 회사에 다닐수록 남성들은 육아휴직을 쓰기 어렵습니다. 2021년 육아휴직 통계에서 출생아 부모의 육아휴직 기업체 규모별 사용률을 살펴보면 종사자 300명 이상인 대기업의 남성 육아휴직 사용률은 6%였습니다. 6%도 상당히 낮은 수치인데, 규모가 작은 기업에서는 더 줄어들었습니다. 종사자 50~299명인 중규모 기업에서는 3.3%로 반토막이 났고 5~49명은 2.3%, 4명 이하는 1.3%로 더 내려갔습니다.

육아휴직자들은 이 역시도 육아휴직을 쓰기 어려운 현실이 반영된 결과라고 지적했습니다. 남성 육아휴직자인 황모씨는 "초등학교 적응기를 이유로 들기도 하지만, 복직 이후 진급이 어렵다는 것이 더 큰 원인"이라며 "육아휴직을 쓸 수 있는 자녀 나이 만 8세까지 진급을 서두르고, 이후 진급을 포기하면서 휴직하는 것으로 해석해야 한다"고 말했습니다.

이러한 가운데 대통령 직속 저출산고령사회위원회가 지난 28일 육아휴직 사용 기간을 1년에서 1년 6개월로 늘리겠다고 발표했습니다. 육아휴직을 썼다는 이유로 근로자가 회사로부터 유·무형의 불이익을 받는 부작용을 막기 위해 구제 절차 등의 매뉴얼도 마련하겠다는 계획입니다. 다만 얼마나 효과가 있을지는 의문입니다. 기간을 떠나 육아휴직을 쓰는 자체가 어렵고, 구제 절차를 밟더라도 이미 불이익을 준 회사에서의 생활이 순탄하리라 기대할 수 없기 때문입니다.

기자도 지난해 아이가 태어났고, 육아휴직을 안 쓴 남성 95.9%에 해당합니다. 평일 퇴근 후 저녁 시간과 휴일마다 아이를 돌보고 있습니다. 필요하지 않아서 사용하진 않았지만, 육아휴직 이야기를 접할 때마다 마음 한 켠이 무거워집니다. 정부가 보다 실효성 높은 대책을 마련해주길 바라봅니다.

오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com

![육아휴직 1년에서 1년6개월로 늘어난다 [2023 경제정책방향]](https://img.hankyung.com/photo/202212/99.21242208.3.jpg)