팔순 시인들 문장이 새로 돋는 잎처럼 푸르니 [고두현의 문화살롱]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

■ 김종해 산문집 '시가 있으므로…'

화물선 선원이었던 문학 소년

등단 60년에 시·인생 첫 고백

■ 이향지 새 시집 '야생'

47세 데뷔 늦깎이의 '불꽃 열정'

싱싱하게 펄떡이는 젊은 문장들

고두현 논설위원

화물선 선원이었던 문학 소년

등단 60년에 시·인생 첫 고백

■ 이향지 새 시집 '야생'

47세 데뷔 늦깎이의 '불꽃 열정'

싱싱하게 펄떡이는 젊은 문장들

고두현 논설위원

81세 김종해 시인은 최근 출간한 산문집 <시가 있으므로 세상은 따스하다>(북레시피 펴냄)에서 “낙엽 한 장에도 부드러우면서 칼날같이 예리한 자연귀소의 결단력이 담겨 있다”고 말한다. 등단 60년 만에 처음 펴낸 산문집에서 시인은 “사람 몸이 온갖 감정과 영혼을 담고 있는 악기라는 것을 알게 됐다”며 “늦은 저녁, 지상과 우주의 한쪽 귀퉁이에서 나는 내가 가진 모든 악기를 나의 몸속에서 끄집어내어 연주하고 싶다”고 다짐한다.

평생 연필로 사각사각 시 써

![팔순 시인들 문장이 새로 돋는 잎처럼 푸르니 [고두현의 문화살롱]](https://img.hankyung.com/photo/202211/01.31761015.1.jpg)

‘항해일지 1-무인도를 위하여’는 ‘을지로에서 노를 젓다가 잠시 멈추다’로 시작해 ‘눈보라 날리는 엄동 속에서도 나의 배는 가야 한다./ 눈을 감고서도 선명히 떠오르는 저 별빛을 향하여/ 나는 노질을 계속해야 한다’는 의지로 승화한다. 시인은 그때를 상기하며 “무인도에서 홀로 살고 있더라도 무인도가 마지막이 아니란 것을 알고 있듯이 혹한의 겨울이 끝나면 봄이 온다는 것을 우리는 안다”며 “내가 쓰는 시의 메시지도 여기서부터 시작”이라고 말한다.

부산 천마산 자락의 초장동 시절 가난 속에 4남매를 키운 어머니와 가족, 먼저 간 아우 시인 김종철, 1963년 등단 후 출판사 문학세계사를 세워 3000여 종의 문학서를 발행하고 한국시인협회장을 지내며 열두 권의 시집을 낸 여정도 일종의 항해 과정이었다.

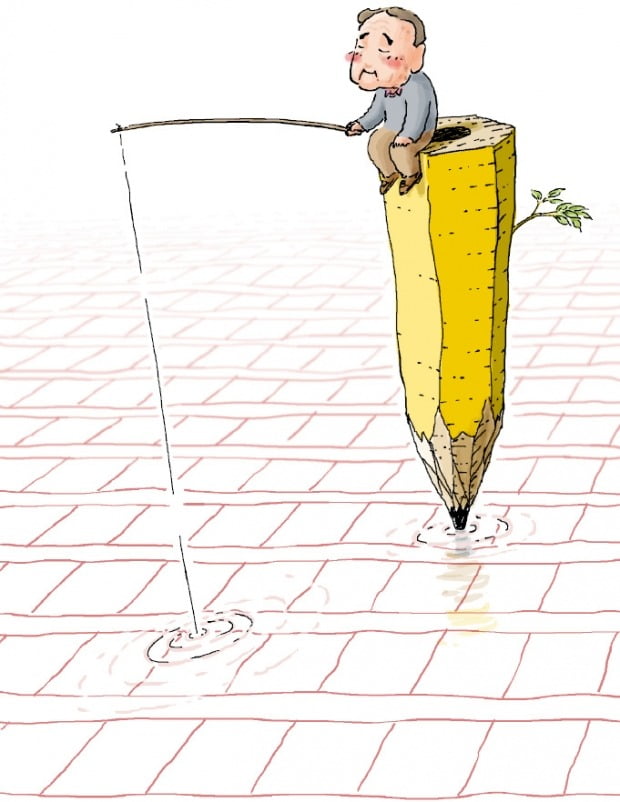

그 덕분에 그의 문장에는 관록과 경륜, 청춘의 감성이 함께 묻어난다. 빛나는 언어의 광휘는 60년간 시 하나만 붙들고 매진해온 열정과 결연한 자세의 산물이다. 이번 산문집에 실린 글도 모두 ‘시’와 ‘시인’ 얘기로 귀결된다. 그는 문학 소년 시절부터 줄곧 연필로만 시를 써왔다. 지금도 몽당연필로 “한 다발의 파와 같은 시, 한 알의 진통제 같은 시, 한 장의 벽돌과 같은 시, 한 잔의 냉수와 같은 시를 쓰고 싶다”는 희망을 젊은 날처럼 꼭꼭 눌러 쓴다.

다 아는 길은 가지 않는 게 더…

![팔순 시인들 문장이 새로 돋는 잎처럼 푸르니 [고두현의 문화살롱]](https://img.hankyung.com/photo/202211/01.31761014.1.jpg)

그때까지 ‘말로 태어나서, 멀쩡한 사지를 갖고도 천 리를 달려 보지 못했’고 ‘무릎이 꺾일 것이 두려워서 달리지 못하던’ 시절을 견뎠던 그는 이후 야생마처럼 내달리기 시작했다. 혼자 ‘부딪쳐서 깨어지면서 피 흘리면서 스스로 아물면서’ 없는 길을 만들며 달렸다.

이번 여섯 번째 시집의 표제시 ‘야생’에서 그는 ‘길은 어디에나 없는 편이 가장 좋은 것이며/ 무엇을 보았는가 무엇을 들었는가 무엇을 맡았는가 무엇을 만졌는가 어디로 가던 길이었던가/ 묻지 않아도 다 아는 길은 가지 않는 편이 더 좋은 것’이라고 말한다. 또 ‘길들지 않으려고 끝끝내 달아나는/ 생긴 그대로를 풀어놓고 출렁거리고 휘청거리는 한때가 필요한 것’이라고 강조한다.

그는 우리 인생이 ‘손잡이 하나 남아 있지 않은 버스에 간신히 올라’ 짐짝처럼 부대끼며 ‘바짝 붙은 면상끼리 침 튀기고 불똥 튀길 일’(‘그러니까’)처럼 그악스럽지만, 급정거할 때마다 ‘바가지 싸가지 욕을 보약처럼 삼키며 갓김치 파김치 가다 보면/ 어느새 시루 안이 널널해져서 없던 손잡이도 생긴다’면서 ‘그러니까 끝까지 가봐야 아는 거’라고 다독인다. 30년 전부터 백두대간을 돌며 산 사진을 찍어온 그는 슬개골이 닳는 고통을 무릅쓰며 산길과 들길을 찾아 나선다. ‘내 몸이 나를 모른다고 할 때까지/ 거듭거듭 비밀번호를 바꿀 것’(‘지나간다’)이라는 의지가 그를 여기까지 밀고 온 힘이었다.

마지막 시 ‘지금-에필로그’에서는 자신을 ‘지금’이라는 간이역에 있는 시간 여행자로 명명하며 ‘이불 하나 요 하나 싣고 서울행 야간열차를’ 탄 이후의 삶을 입체적으로 조명한다. 이윽고 “다가가기 위해 더듬이를 세웠으므로, 매 순간이 새싹이었다”는 자각과 함께 ‘‘지금’은 언제나 새로 돋아나는 잎’이라는 희망의 메시지를 뽑아 올린다.

![팔순 시인들 문장이 새로 돋는 잎처럼 푸르니 [고두현의 문화살롱]](https://img.hankyung.com/photo/202211/07.21340772.1.jpg)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

!["새 아이디어를 찾으려면 오래된 책을 읽으라" [고두현의 문화살롱]](https://img.hankyung.com/photo/202210/AA.31623219.3.jpg)

![[고두현의 문화살롱] 김만중·소동파·푸시킨…'유배의 밤'을 밝힌 천재 문인들](https://img.hankyung.com/photo/202210/AA.31487784.3.jpg)

![정지용 시 '풍랑몽' 100주년…그 바다는 어디였을까 [고두현의 문화살롱]](https://img.hankyung.com/photo/202209/AA.31354540.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)