"금리 인상 불가피하지만…强달러 피해 1980년대보다 클 것"

중앙銀 간 조율 안된 통화 긴축

피해 키우는 '죄수의 딜레마' 초래

원화약세는 크게 우려 안해도 돼

옵스펠드 교수는 21일 서울 소공로 더플라자호텔에서 열린 ‘주요 20개국(G20) 글로벌 금융안정 콘퍼런스’에 기조연설자로 나서 이렇게 말했다.

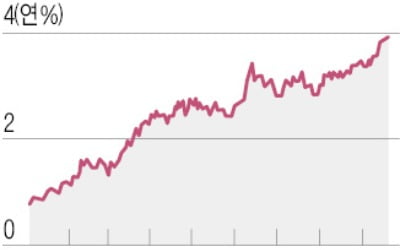

옵스펠드 교수는 고물가를 잠재우기 위해 각국이 대규모 통화긴축 정책을 펼치고 있는 2022년을 중동발 오일쇼크로 세계가 고물가에 시달리던 1980년대 초반과 비교했다. 그는 “1980년대 초 인플레이션을 잡기 위해 미국을 비롯한 세계가 긴축에 나선 것이 1982년 깊은 경기 침체와 신흥국 부채위기를 초래했다”며 “세계화가 진행되면서 미국의 통화 긴축과 이에 따른 달러 가치 상승이 세계 경제에 미칠 부정적 파급영향은 더 커졌다”고 진단했다.

그러면서 “각국이 경쟁적으로 통화가치를 절상하고 인플레이션을 수출하는 ‘죄수의 딜레마’ 상황에 빠질 수 있다”고 경고했다. A국이 인플레이션에 대응하기 위해 금리를 인상하고 통화가치를 절상하면 A국 생산 물품의 가격이 상승하고, A국 물품을 수입하는 B국 역시 자국 물가 안정을 위해 금리를 올리고 통화가치를 절상하면서 결국 모두가 물가 상승과 경기 둔화에 빠진다는 것이다. 그는 “인플레이션을 잡기 위해 금리를 올리지 않아야 한다는 뜻이 아니다”면서도 “각국 중앙은행의 정책이 조율되지 않으면 결국 서로를 궁핍화하는 결과가 초래된다”고 강조했다.

옵스펠드 교수는 최근 원·달러 환율 상승에 대해 지나치게 우려할 필요는 없다고 진단했다. 그는 “환율 급등은 원화 자체가 약세를 띠는 것이 아니라 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상에 따른 강(强)달러에서 비롯된 현상”이라며 “환율 방어에 외환보유액을 소진하기보다는 다른 목적을 위해 유지하는 게 낫다”고 말했다.

황정환 기자 jung@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["심각한 고평가"…AI 서버 수요 의심 커졌다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240601065547707.jpg)