모친은 알고보니 외숙모... 남편도 자식도 잃은 19세기 여성의 처절한 생존기 '윤씨자기록'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

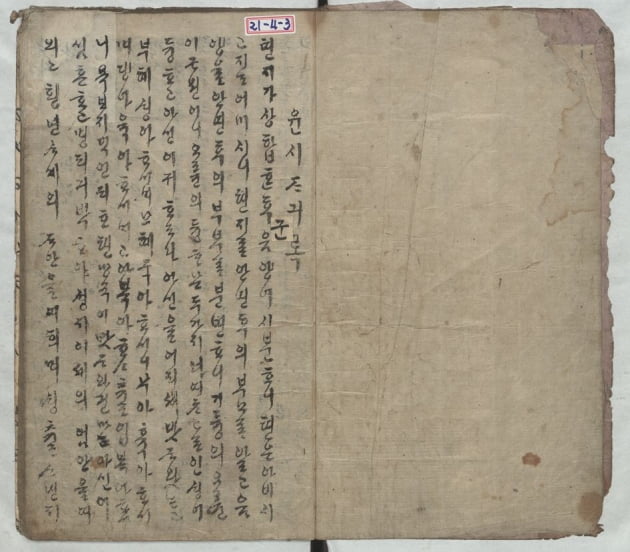

이중 윤씨자기록은 화성시 역사박물관에서 소장 중인 19세기 여성의 회고록이다. 저자인 윤씨는 1834년에 태어나 17세에 혼인했으나 24세에 남편을 여의고 평생 수절하며 살아갔다.

경기도는 윤씨자기록을 조선 후기 당시 가부장적 사회적 분위기 속에서 여성의 목소리로 자신의 인생을 회고한 드문 자료라고 판단하고 도 문화재로 선정했다.

윤씨는 남편을 보낸 후 얼마되지 않은 시점에 자신의 반평생을 돌아보는 이 글을 남겼다. 그의 인생은 외로움과 슬픔의 연속이었다. 그는 친부모님을 여의고 외숙부모에 의탁해 살아야 했던 어린 시절, 결혼, 남편의 투병과 요절, '열녀' 문화가 존재하던 상황에서 죽지 않고 살아야 하는 이유 등 인생의 4개 부분을 한글로 기록했다. 이 글을 연구한 논문 '조혜진『해평윤씨 부인의 윤시자기록(윤씨자기록) 연구』2015'을 통해 드라마틱했던 윤씨 부인의 삶을 재구성해 본다.

14살에 친부모가 아님을 알게 되다

윤씨 부인(1834~1882)은 윤명선과 전주이씨의 딸이며 조종재(1837~1856)의 부인이다. 자기록에서 그는 외숙부의 슬하에서 자랐다고 밝히고 있다. 윤씨 부인의 생애는 초반부터 순탄치 않았던 것이다.

1934년생인 그는 2세에 부친을, 4세에 모친을 차례로 잃었다. 윤씨는 부모를 여의고 외숙부모의 보살핌 아래 자라난다. 그는 그들을 친부모로 알고 컸다. 그러나 열네살 때 다른 누군가의 말을 듣고 친부모의 존재를 알게 된다. 그리고선 양모에게 이 사실을 확인하는데, 양모는 그녀가 친딸이 아닌 생질녀라는 사실을 털어놓는다. 윤씨는 이 충격을 '청천백일(晴天白日)에 급한 뇌성(雷聲)이 전신을 분쇄하는 듯'하다고 표현했다. 자신이 외가 성인 전주이씨가 아니라 해평윤씨라는 것을 나중에 알게 된 것이다.

천륜을 깨달은 이후에도 그의 생활은 전혀 변하지 않았다. 양부모의 사랑이 변함 없었기 때문이다. 그럼에도 그는 극심한 내적갈등을 겪는다. 양부모가 자신을 보고 '천륜(天倫)이 각분(各分)하여 져러가(친자가 아니라 저러는가)'라고 여길까봐 행동을 조심하면서도 스스로 슬픔과 노여움을 이기지 못한 것이다. 윤씨는 자신도 모르게 한숨을 내쉬고, 양모의 기색을 살피는 버릇을 갖게 된다.

밤에는 하염없이 배게를 어루만지며 눈물을 흘리다 혹시 양부모가 깨어날까 소리를 낮춘다. 그는 '유년의 죄악으로 부모를 일찍 여읜데다, 형제도 없다'며 스스로를 안타까워한다. '신체발부(身體髮膚)가 수지부모(受之父母)'이므로 '아신(我身·스스로)를 어루만져' 친부모를 느끼려고 한다.

그는 17세가 되던 1850년에 당시 14세였던 풍양조씨 가문의 조종재와 혼인했다. 그는 양부모의 은혜에 감사하는 한편, 자신의 혼인을 기뻐할 친부모가 없다는 사실에 슬퍼한다. '시가는 의식(衣食)이 풍족하고, 남편이 단정하였음'에도 그는 외로움에 시달린다. 시가의 번성함이나, 숙모의 동기 많음(형제 자매가 많음)만 보아도 까닭없이 화가 일었다고 썼다. 자신에겐 친부모가 없고, 형제 자매도 없기 때문이다.

남편이 죽다… "나는 왜 살아있는가"

그는 결혼한지 4년만에 아이를 가졌다. 짧은 행복은 오래가지 않았다. 아이를 잉태한 직후 남편이 중병에 걸리고 만 것이다.

그는 '생즉동노(生則同老) 사즉동사(死則同死)하리라'며 남편이 죽으면 따라 죽겠다고 결심하고, 남편을 살려달라고 천지에 빌었다. 시모가 권하는 음식을 사양하진 않았으나 물한모금 조차 넘기기 어려웠다.

그는 남편의 병수발을 들던 중 아들을 출산했다. 그럼에도 이듬해 5월 8일 남편은 결국 세상을 떠났다. 이후 사후 사별의 비통함을 털어놓는데, 자신이 박명한 신세에 대한 한탄을 늘어놓는 한편 인륜에 죄를 지었다고 자책한다.

자기록의 또다른 주된 주제는 '나는 왜 살아있는 가'이다. 남편의 죽음 이후 자결하는 부인이 '열녀'로 칭송받는 당시 시대상에서 '왜 나는 살아남아야 하는가'가 당시 윤씨자기록 뿐 아니라 18~19세기 규방 문학에 공통적으로 드러난다.

남편이 죽기 얼마 전 문병을 했던 당시를 회상하면서, 그는 "(남편) 죽음이 얼마 남지 않았음에도 당시엔 그것이 마지막이라는 점을 왜 몰랐을까"라고 자책한다. 당시 예법에 따라 남성이 세상을 떠날 때는 여성은 임종도 보지 못하고, 유언도 들을 수 없었던 것에도 아쉬움을 토로한다.

윤씨는 친부모가 없는 자신이 남편과 아들을 통해 삼종지도(三從之道·아버지, 남편, 자식을 따라야 하는 봉건 여성의 덕목)를 지키고자 하였으나 결국 과망(過望·분에 넘치게 바라다)과 적악(積惡·남에게 못된 일을 많이 하다)으로 인륜의 죄인이 되었다고 한탄한다. 윤씨의 운명은 기구하다는 말로 표현이 불가능했다. 그의 말대로 그가 분에 넘치게 바라고, 남에게 못된 일을 해 벌을 받은 것인지는 모를 일이다.

풍양조씨 족보에 따르면 그의 집안은 조석재의 둘째 아들을 양자로 들였다. 윤씨의 친자도 사망했던 것으로 추정된다는 게 논문 저자의 설명이다. 그는 평생 수절과부의 삶을 살았다. 1874년에는 시부가, 1882년에는 시모가 사망했고, 40대이던 그녀는 시모상이 며칠 지나지 않아 세상을 떠났다. 그는 자기록에서 '내 스스로 생각하여도 천하의 모진 인생이로다. 천고에 없는 억만지통과 백가지 대죄인으로 (제대로) 하늘을 볼 수도 없다'고 썼다.

당시 시대상은 여성에게 극히 억압적이었다. 조선이 후기로 치달을 수록 효(孝)보다 열(烈)이 강조됐고, 남편을 따라 자결을 택하는 여성은 '열녀'로 칭송됐다. 여성이 본인이 좌우할 수 없는 남편의 사망이라는 사건을 겪어도, '계속 살아갈 것인지 본인도 따라 죽을 것인지를'를 선택하는 것이 강요되던 시기였다. 당시에도 남편이 죽었을때 자결하는 게 지나치다는 주장이 있었지만, '삶을 선택하는 것' 마저도 시부모와 자녀을 보살펴야할 여성의 의무 때문이었고, 그도 고통스럽기 그지 없었을 것이다. 논문 저자는 "윤씨가 '스스로의 존재를 해명해야 하는 처지'에 따라 윤씨자기록을 썼다"고 했다. 봉건적인 시대상으로 개인으로서의 여성인 윤씨의 내적 갈등이 윤씨자기록에 드러나는 이유다.

윤씨는 필사기를 통해 "평생의 고난으로 가슴속에서 한 뭉치 철괴가 된 울분과 한탄이 결코 풀리지 않는다"며 "이같은 고통을 털어놓을 곳이 없는데다 자손에게 '투생(죽어야 마땅할 때에 죽지 아니하고 욕되게 살기를 꾀한다)의 이유'를 알려주기 위해 이 글을 썼다"고 밝혔다. 그의 삶은 투생이 아니라 시대와의 투쟁(鬪爭)이었던 것이다. 길지는 않았지만 고통스러웠던 삶을 산 윤씨에게 글을 쓰던 순간만큼은 해방이었기를 바란다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com

참고 및 인용 : '조혜진『해평윤씨 부인의 윤시(윤씨)자기록 연구』2015'

![급성장 美기업 2위는 한인 여성이 만든 스타트업 [Geeks' Briefing]](https://img.hankyung.com/photo/202208/01.30967640.3.jpg)

![[시사중국어학원] 착 붙는 중국어 회화 : 전무후무](https://img.hankyung.com/photo/202208/0Q.30964388.3.jpg)

![[시사일본어학원] 착 붙는 일본어 회화 : 언제까지 우리집에 얹혀 살 작정이래?](https://img.hankyung.com/photo/202208/01.30803434.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)