"고성 운흥사 대웅전 재건 시점 1683년…불단 조사로 확인"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

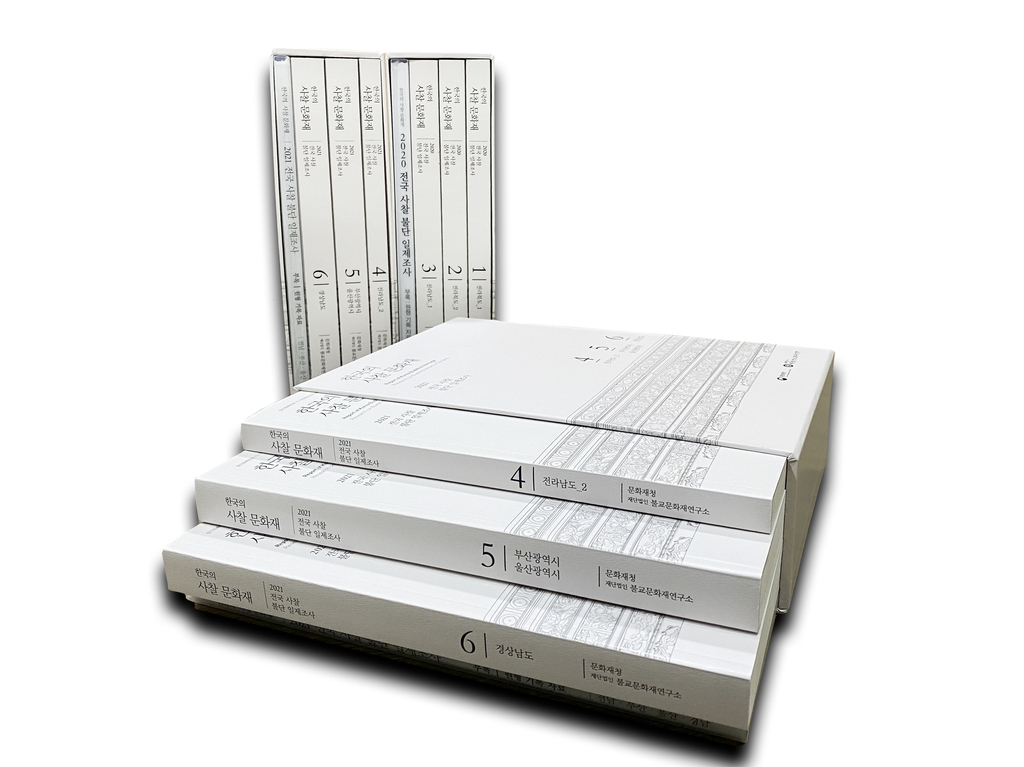

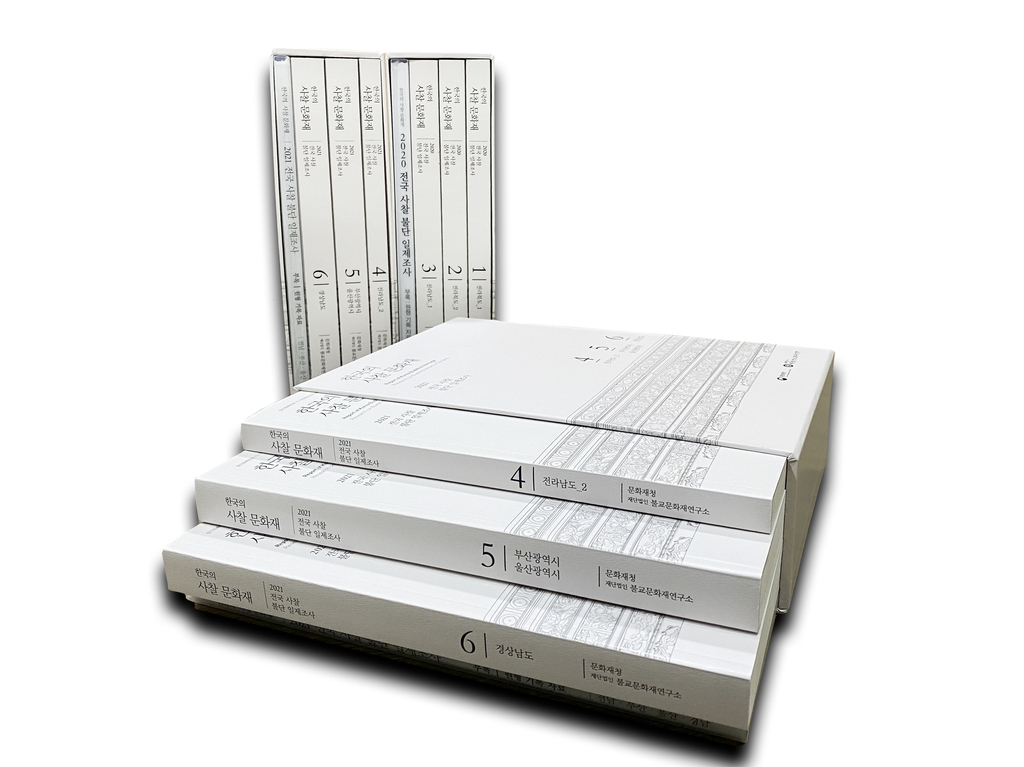

문화재청 '전국 사찰 불단'·'한국의 고승 진영' 조사 보고서 발간

부처를 모시기 위해 만든 단인 불단(佛壇) 조사를 통해 경남 고성 운흥사 대웅전 재건 시기가 기존에 알려진 1731년보다 약 50년 이른 1683년 무렵이라는 사실이 드러났다.

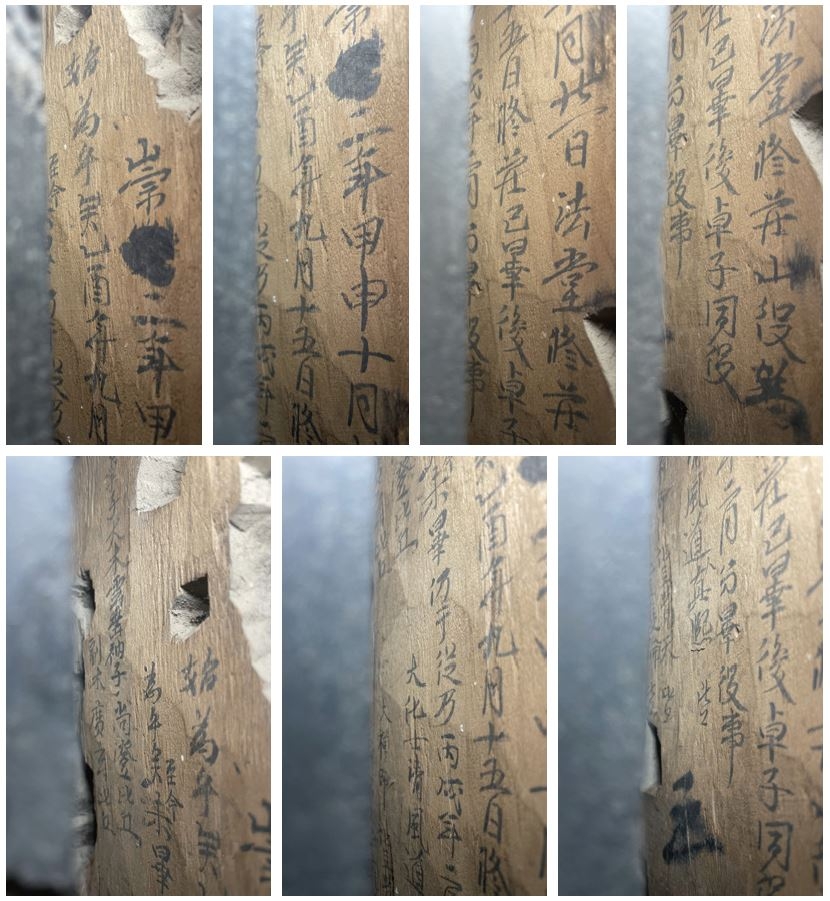

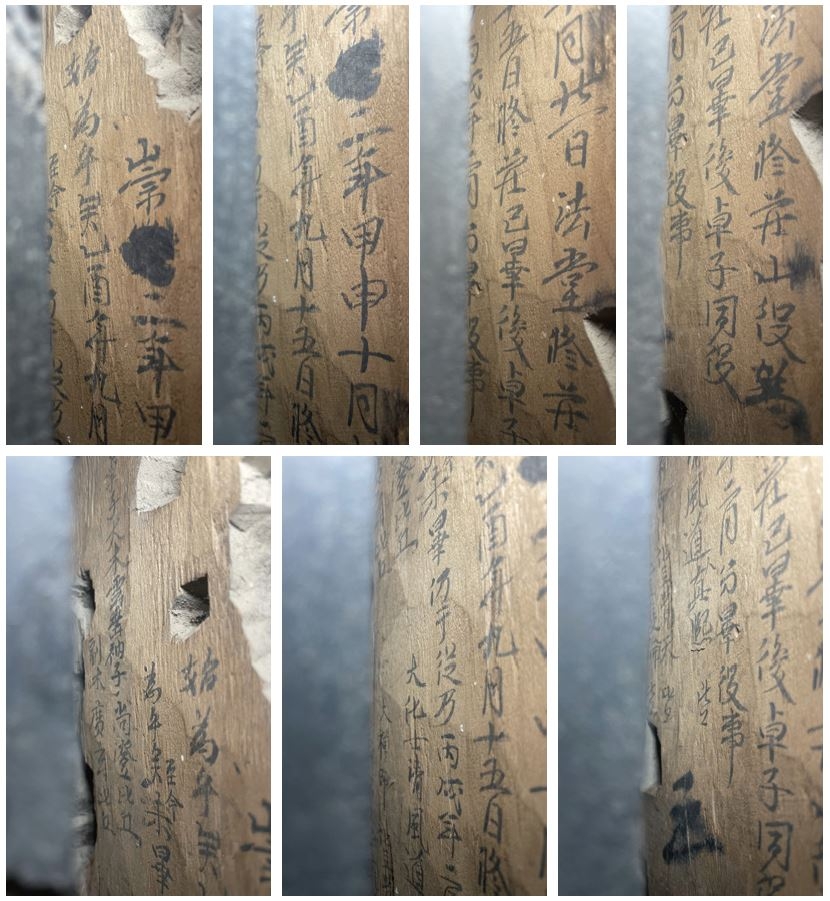

문화재청은 18일 공개한 '한국의 사찰 문화재 - 2021 전국 사찰 불단 일제조사' 보고서에서 "운흥사 대웅전은 1974년 경남유형문화재 지정 당시 1731년 재건한 것으로 기록됐으나, 불단 묵서(墨書·먹물로 쓴 글씨)를 통해 늦어도 1683년에는 건립한 것을 알 수 있다"고 밝혔다.

운흥사 대웅전 불단 내부에서는 '강희이십이년계해'(康熙二十二年癸亥)라는 글자가 확인됐다.

'강희'는 청나라 강희제 연호로, 강희 22년은 1683년이다.

불단 크기는 앞면 높이 142.2㎝, 너비 950.5㎝다.

석가여래를 중심으로 왼쪽에 약사여래, 오른쪽에 아미타여래를 배치했다.

국보로 지정된 경남 양산 통도사 대웅전 불단은 불상을 봉안하지 않는 독특한 구조와 형태를 띤 것으로 조사됐다.

대웅전 뒤에 석가모니 사리인 진신사리를 모신 금강계단이 있어 불단에 불상을 두지 않았다.

불단 널판 뒷면에서는 우운 진희 스님 주도로 1644년 대웅전을 중건하고, 1645년 불단을 제작했다는 묵서가 발견됐다.

불단을 만든 목수 이름인 상징(尙澄), 광현(廣玄) 등도 기록돼 있었다.

문화재청과 불교문화재연구소가 함께 진행한 작년 불단 조사는 운흥사 대웅전과 통도사 대웅전 외에도 부산 범어사 대웅전, 창녕 관룡사 대웅전, 순천 정혜사 대웅전 등 전남·부산·울산·경남 지역 사찰 11곳을 대상으로 이뤄졌다.

불단은 불상이나 불화와 비교해 상대적으로 관심이 부족했지만, 부처 세계를 장식하는 요소로서 제작 당시 목공예 기술을 알 수 있는 중요한 자료다.

조사 과정에서 불단 외에도 나무패인 불패(佛牌), 거울인 명경(明鏡) 등에 대한 현황 파악도 이뤄졌다.

창녕 관룡사 대웅전 불패는 조선총독부 문서와 유리건판 사진 등을 통해 통도사 성보박물관에 있다는 사실이 확인됐다.

불단 조사는 2020년 시작됐으며, 2024년 마무리된다.

올해는 전남 순천 선암사, 충남 예산 수덕사, 충북 보은 법주사 등 9개 사찰 불단 16점을 조사한다.

문화재청은 불교문화재연구소와 함께 전남 순천 송광사, 경남 합천 해인사 등 사찰 28곳에 있는 승려 진영(眞影·초상화) 347점의 조사 결과를 담은 '한국의 사찰 문화재 - 2021 한국의 고승 진영 정밀 학술조사' 보고서도 펴냈다.

고승 진영은 덕이 높은 승려를 그린 초상화로, 그동안 불단처럼 중요성을 두루 인정받지 못해 체계적인 관리가 필요하다는 지적이 제기돼 왔다.

조사를 통해 18세기 후반에 제작된 것으로 추정되는 해인사 '부휴당 선수 진영'은 조선시대 중기 불교 중흥을 이끈 부휴선수(1543∼1615)의 유일한 초상화라는 점에서 불교사적 의의가 큰 것으로 평가받았다.

해인사 국일암 '벽암당 각성 진영'은 제작 시기가 1780년으로 명확하다는 점에서 가치가 인정됐고, 해인사 백련암 '환적당 의천 진영'은 1750년에 만들어져 현존하는 고승 진영 중 제작 시기가 비교적 빠른 것으로 나타났다.

해인사 홍제암 '송파당 각민 진영'은 그림 배치가 독특한 작품으로 조사됐다.

보고서에는 고승 진영의 인문학·보존과학 조사 결과와 사진 등을 수록했다.

초상화에 남은 다양한 기록도 번역해 실었다.

올해는 전남과 경북 사찰 19곳에 있는 고승 진영 약 200점을 조사한다.

불단과 고승 진영 보고서는 문화재청 누리집에서 볼 수 있다.

/연합뉴스

문화재청은 18일 공개한 '한국의 사찰 문화재 - 2021 전국 사찰 불단 일제조사' 보고서에서 "운흥사 대웅전은 1974년 경남유형문화재 지정 당시 1731년 재건한 것으로 기록됐으나, 불단 묵서(墨書·먹물로 쓴 글씨)를 통해 늦어도 1683년에는 건립한 것을 알 수 있다"고 밝혔다.

운흥사 대웅전 불단 내부에서는 '강희이십이년계해'(康熙二十二年癸亥)라는 글자가 확인됐다.

'강희'는 청나라 강희제 연호로, 강희 22년은 1683년이다.

불단 크기는 앞면 높이 142.2㎝, 너비 950.5㎝다.

석가여래를 중심으로 왼쪽에 약사여래, 오른쪽에 아미타여래를 배치했다.

대웅전 뒤에 석가모니 사리인 진신사리를 모신 금강계단이 있어 불단에 불상을 두지 않았다.

불단 널판 뒷면에서는 우운 진희 스님 주도로 1644년 대웅전을 중건하고, 1645년 불단을 제작했다는 묵서가 발견됐다.

불단을 만든 목수 이름인 상징(尙澄), 광현(廣玄) 등도 기록돼 있었다.

문화재청과 불교문화재연구소가 함께 진행한 작년 불단 조사는 운흥사 대웅전과 통도사 대웅전 외에도 부산 범어사 대웅전, 창녕 관룡사 대웅전, 순천 정혜사 대웅전 등 전남·부산·울산·경남 지역 사찰 11곳을 대상으로 이뤄졌다.

불단은 불상이나 불화와 비교해 상대적으로 관심이 부족했지만, 부처 세계를 장식하는 요소로서 제작 당시 목공예 기술을 알 수 있는 중요한 자료다.

조사 과정에서 불단 외에도 나무패인 불패(佛牌), 거울인 명경(明鏡) 등에 대한 현황 파악도 이뤄졌다.

창녕 관룡사 대웅전 불패는 조선총독부 문서와 유리건판 사진 등을 통해 통도사 성보박물관에 있다는 사실이 확인됐다.

불단 조사는 2020년 시작됐으며, 2024년 마무리된다.

올해는 전남 순천 선암사, 충남 예산 수덕사, 충북 보은 법주사 등 9개 사찰 불단 16점을 조사한다.

고승 진영은 덕이 높은 승려를 그린 초상화로, 그동안 불단처럼 중요성을 두루 인정받지 못해 체계적인 관리가 필요하다는 지적이 제기돼 왔다.

조사를 통해 18세기 후반에 제작된 것으로 추정되는 해인사 '부휴당 선수 진영'은 조선시대 중기 불교 중흥을 이끈 부휴선수(1543∼1615)의 유일한 초상화라는 점에서 불교사적 의의가 큰 것으로 평가받았다.

해인사 국일암 '벽암당 각성 진영'은 제작 시기가 1780년으로 명확하다는 점에서 가치가 인정됐고, 해인사 백련암 '환적당 의천 진영'은 1750년에 만들어져 현존하는 고승 진영 중 제작 시기가 비교적 빠른 것으로 나타났다.

해인사 홍제암 '송파당 각민 진영'은 그림 배치가 독특한 작품으로 조사됐다.

보고서에는 고승 진영의 인문학·보존과학 조사 결과와 사진 등을 수록했다.

초상화에 남은 다양한 기록도 번역해 실었다.

올해는 전남과 경북 사찰 19곳에 있는 고승 진영 약 200점을 조사한다.

불단과 고승 진영 보고서는 문화재청 누리집에서 볼 수 있다.

/연합뉴스

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)