[시론] '과학기술 강국 G5' 도약하려면…

원천기술 선도국가로 탈바꿈을

국가R&D 지원시스템 혁신 필요

이우일 한국과총 회장·서울대 명예교수

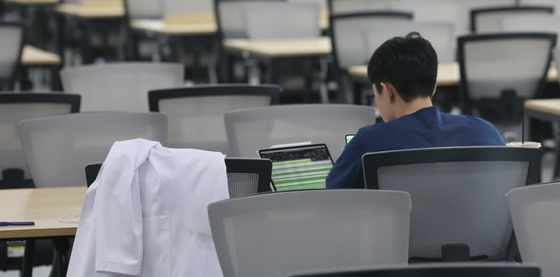

![[시론] '과학기술 강국 G5' 도약하려면…](https://img.hankyung.com/photo/202203/07.24315952.1.jpg)

손꼽히는 이슈만 해도 열 손가락이 모자라는 가운데 대전환의 시대가 닥쳤다. 위기 양상도 달라졌다. 과거의 위기들은 정치적, 사회적 해법으로 극복이 가능했지만 지금 일어나는 모든 이슈는 과학기술이 중심에 있다. 게다가 미래 성장동력 발굴, 4차 산업혁명 등 우리 경제와 산업에 던져진 숙제들도 모두 과학기술이 해결의 실마리를 쥐고 있다.

차기 정부에 주어진 소명 중 하나는 지속 가능한 대한민국의 생존 전략을 수립하고 실행하는 일이다. 불확실한 상황을 타개하려면 과학기술 G5(미국 일본 독일 프랑스 영국) 국가 진입에 대한 명확한 비전을 제시하고, 세계를 선도할 첨단기술 확보 전략을 체계적으로 수립해야 한다. 즉, 과학기술 추격 국가에서 원천기술 선도국가로 탈바꿈해야만 하는 것이다. 과학기술계가 독립적 거버넌스를 강조하는 이유는 다양한 난제의 해법을 도출하기 위함이다. 융복합적인 문제 해결을 위해서는 전문성의 총집결이 필요하고, 과학기술에 대한 분명한 철학과 미래 비전을 기반으로 일관성 있는 정책을 수립해야 하기 때문이다.

우리는 이미 다양한 과학기술 부처를 경험했다. 돌이켜보면 개편할 때마다 불거진 문제도 한결같았다. 비슷한 업무를 여러 부처에서 중복적으로 하거나, 반대로 전담 부처가 꼭 해야 할 일을 엉뚱한 곳이 도맡으면서 전문가와 현장의 반응이 어긋나고는 했다. 이제 새 시대의 과학기술 전담 부처는 달라져야 한다. 과학기술 혁신정책 총괄에서만큼은 강력한 권한과 역할을 부여하고, 과학적 팩트를 최우선으로 합리적인 판단을 내릴 수 있어야 한다.

과학기술이 추구해야 할 궁극적 미션(mission)은 더 나은 삶을 만드는 것에 있다. 이를 가능케 하는 첫째가 무한한 창의성을 발현할 수 있는 연구개발 지원 시스템으로의 혁신이다. 우리는 1960년대 중반 본격적인 산업화를 시작한 이후 피나는 노력으로 세계가 부러워하는 성공을 거뒀다. ‘빠른 추격자(fast-follower)’ 전략을 고수한 것은 성공 비결 중 하나다. 그러나 60년 가까이 한 가지 전략에 집착하다 보니 성공의 함정에 갇혀버렸고, 더 이상 과거의 방정식으론 현재 직면한 과제들을 풀 수 없게 됐다.

쇠퇴와 도약의 갈림길에서 새 정부와 지도자에게 주어진 가장 큰 숙제는 패러다임의 전환이다. 그동안 우리의 성공을 주도한 ‘빠른 추격자’ 전략과 ‘획일화’를 벗어나 ‘혁신 선도자(first-mover)’와 ‘다양화’로 탈바꿈해야 할 때다. 이를 위해 시대가 요구하는 과학기술 인재 육성에 사활을 걸고 지역, 여성, 청년 과학기술인 등 사각지대에 흩어진 역량을 모아 씨줄 날줄로 촘촘히 엮어야 한다. 동시에 선순환의 혁신 생태계가 뿌리내릴 수 있도록 일관된 시스템과 과학 기반 정책으로 국가연구개발(R&D) 투자를 흔들림 없이 강화해야 할 것이다.

과학기술계는 새 정부의 과학기술 5대 혁신 전략과 “과학기술을 가장 중시하고 과학적 판단을 존중하는 정부가 될 것”이라는 다짐에 큰 기대를 걸고 있다. 과학기술인 역시 한 사람 한 사람에게 부여된 시대적 소명과 역할이 그 어느 때보다 엄중하다는 것을 통감한다. 이제 대통령은 국가의 원수이자 과학기술 총사령관 역할을 해내야 할 때다. 부디 새 정부가 과학기술 중시 정책으로 우리가 직면한 위기를 새로운 도약의 기회로 바꿔나가길 바란다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[시론] 산업 관점에서 통상정책 펴야](https://img.hankyung.com/photo/202203/07.18208630.3.jpg)

![[시론] 인수위에 바라는 국민연금 개혁](https://img.hankyung.com/photo/202203/07.20285039.3.jpg)

![[시론] 치밀한 전략 필요한 국가대개혁](https://img.hankyung.com/photo/202203/07.21180953.3.jpg)