車부품사 등 업종특성상 '52시간' 땐 납품일 못 맞춰

임금 줄어든 직원들 '투잡' 뛰고 숙련공 이탈 가능성

절박한 업계 "계도기간 연장하고 탄력근로제 확대를"

중소제조업체들이 주 52시간 근로제 도입에 어려움을 호소하는 건 업종 특성상 획일적인 적용이 쉽지 않기 때문이다. 노동집약적 업종이 대부분인 데다 고객사가 요구하는 납기를 맞추려면 밤샘 작업도 불가피하다는 설명이다.

납기 요구 못 맞춰 수주물량 반납

전자제품 케이스와 자동차 부품 등을 찍어내는 금형업계도 주 52시간제 적용을 우려하고 있다. 정밀 가공에 필요한 숙련공이 많지 않아 인력 대체가 쉽지 않아서다. 박순항 건우정공 사장은 “한국 금형 업체들은 반값에 내놓는 중국산 제품에 비해 가격 경쟁력에선 밀리지만 고객사가 신제품 등을 요구할 때 가장 먼저 납품할 수 있는 순발력과 납기 경쟁력으로 버티고 있다”고 말했다. 그는 “주 52시간제로 중소제조업이 타격을 받으면 대기업의 수출 경쟁력도 함께 떨어질 게 뻔하다”고 했다.

근로자들은 소득 감소로 타격

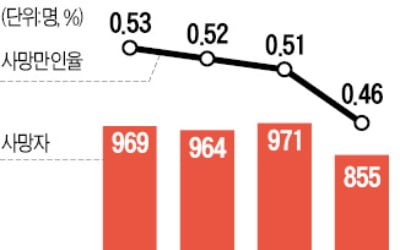

주 52시간제 시행을 코앞에 둔 대구·경북지역의 한 열처리 회사에선 생산직 근로자들이 ‘투잡’ 구하기에 분주하다. 월급이 150만원 이상 깎일 것으로 예상되기 때문이다. 일부 중소기업 직원은 B인력파견업체에 취업해 A회사 퇴근 후 B업체로부터 A사로 다시 파견을 나가는 형태로 야간 근무를 하고 있다. 인력파견업체 관계자는 “편법 논란이 있지만 대출금도 못 갚는 등 상황이 어려운 직원들은 이렇게라도 근무할 수밖에 없는 실정”이라고 설명했다.이정 한국외국어대 법학전문대학원 교수는 “월 급여에서 초과근로수당이 차지하는 비율을 보면 전 산업이 6.6%인 데 비해 제조업은 11.9%로 월등히 높다”며 “제조업종이 근로시간 단축에 따른 임금 감소로 가장 큰 타격을 받게 될 것”이라고 분석했다.

임금이 줄면서 중소제조업계의 숙련공들이 이탈할 것이란 우려도 커지고 있다. 황경진 중소기업연구원 연구위원은 “(주 52시간제를 적용받으면) 중소업체에 있는 40~50대 숙련공들이 상대적으로 임금 수준이 높은 일당직으로 이직할 가능성이 높다”며 “최저임금이 올라 숙련공과의 임금 격차가 줄어들고 있는 것도 이직을 부추기는 요인”이라고 말했다.

보완 입법은 하세월

중소기업중앙회에 따르면 현재 50인 이상 300인 미만 사업장은 2만6000개 정도다. 국가 경제에 중추적 역할을 하는 핵심 중소제조업체들이 대거 속해 있다.중소기업계는 코로나19 사태라는 특수 상황을 감안해 계도 기간을 1년 연장하고, 주 52시간제와 관련한 보완입법도 서둘러 달라고 요구했다. 서승원 중소기업중앙회 상근부회장은 “백신 개발 등으로 코로나19 사태가 해결되면 그동안 눌려왔던 수요가 폭발해 중소기업들에 주문이 쏟아져 들어올 가능성이 있다”고 했다. 이런 상황에 대비해 정부는 올해 말로 종료되는 계도 기간을 추가로 연장하는 방안을 진지하게 고민해야 한다는 주장이다. 지금은 ‘일감’이 부족하지만 상황이 반전되면 ‘일손’이 부족해지는 딜레마에 빠질 수 있기 때문이다. 현재 3개월인 탄력근로제 단위기간을 6개월로 확대하고, 선택적 근로제 역시 1개월에서 3개월로 늘려달라는 목소리도 높다.

권혁 부산대 법대 교수는 “가뜩이나 청년들이 중소기업을 피하는 상황에서 실질소득마저 줄게 되면 중소기업계가 인력난에 빠질 가능성이 있다”고 했다.

안대규/이정선 기자 ppwerzenic@hankyung.com