반도체·스마트폰·TV…삼성전자의 '초격차' 전략은 계속된다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이건희 회장이 남긴 ‘초일류’ 유산

고(故) 이건희 삼성 회장이 1974년 사비를 털어 강기동 박사가 세운 한국반도체를 인수한 것이 삼성 반도체 역사의 시작이다. 당시 한국반도체는 말만 반도체 회사였다. TV나 라디오에 들어가는 회로조차 만들기 힘들었고 D램 같은 고부가가치 제품은 꿈도 꾸지 못했다. 기술도 인력도 없는 상황에서 한국반도체는 삼성그룹 내 미운오리 새끼로 전락했다. 이병철 창업 회장도 반도체를 탐탁지 않게 생각했다. 미국과 일본을 기술로 따라잡는 게 녹록지 않고 투자 재원 마련이 쉽지 않다는 이유에서였다.이 회장은 “시대가 산업사회에서 정보사회로 넘어가고 있고, 그 핵심인 반도체 사업은 우리 민족의 재주와 특성에 딱 맞는다”고 아버지를 설득했다. 마침내 이 창업주는 1983년 2월 도쿄에서 5년간 2000억원을 투자해 반도체에 본격 진출한다는 계획을 발표했다.

변곡점은 1987년이었다. 당시 삼성은 이 회장의 지시로 아무도 가지 않은 길을 선택했다. 4MB D램 개발 방식으로 칩을 위로 쌓는 ‘스택’ 방식을 고른 것. 당시만 해도 미국이나 일본 기업들은 칩을 아래로 파고들어가는 ‘트렌치’ 방식을 고수했다. 당시 이 회장은 “집적도가 높아질수록 위로 쌓는 것이 유리하다”고 주장했다.

이 회장의 선택은 삼성이 반도체 1위에 오르는 계기가 됐다. 경쟁사들은 트렌치 방식 집적도를 높이는 데 어려움을 느꼈고 스택을 택한 삼성에 조금씩 점유율을 내줬다. 시장도 좋았다. 1988년 3년 불황이 끝나면서 반도체 품귀 현상이 벌어졌다. 삼성전자는 그해 그동안 반도체에 투자한 돈보다 더 많은 돈을 벌었다.

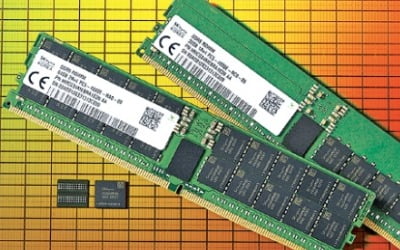

30년이 지난 지금까지도 삼성의 D램 경쟁력은 철옹성이다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 지난해 말 기준 삼성전자의 매출 기준 D램 시장 점유율은 42.7%로 압도적인 1위를 달리고 있다.

D램에서 승기를 굳힌 삼성은 다른 메모리 반도체 사업으로 영토를 확장했다. 낸드플래시 시장에선 2002년, SSD 시장에선 2006년 글로벌 1위에 올랐다. 최근엔 비메모리 분야에서도 존재감이 뚜렷하다. 시스템반도체를 대신 만들어주는 파운드리 사업에선 2위까지 치고 올라간 상태다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난 3분기 삼성전자의 파운드리 시장 추정 점유율은 17.4%다. 파운드리를 포함한 시스템반도체 시장에서 2030년까지 세계 1위에 오른다는 게 삼성전자의 목표다.

쏟아지는 초일류 제품들

현재 삼성전자의 브랜드 가치는 세계 5위다. 글로벌 브랜드 컨설팅 전문업체 인터브랜드에 따르면 삼성전자의 브랜드 가치는 70조원이 넘는다. 삼성전자보다 브랜드 가치가 높은 기업은 애플, 아마존, 마이크로소프트, 구글 등 미국 정보기술(IT) ‘빅4’뿐이다. 삼성전자의 브랜드를 세계에 알린 제품은 휴대폰이다. 대표적 소비재인 휴대폰 시장을 장악하면서 삼성의 브랜드 가치가 껑충 뛰었다.휴대폰 사업을 진두지휘한 사람도 이 회장이다. 삼성은 1994년 첫 애니콜 제품인 ‘SH-770’을 내놓는 등 야심차게 휴대폰 생산에 나섰다. 그러나 불량률이 11.8%까지 치솟으면서 시장에서 외면받았다. 이 회장은 극약처방을 내린다. 1995년 구미사업장에 500억원어치의 불량 휴대폰을 모아 불태우며 근본적인 체질 개선을 촉구했다.

삼성전자는 애플이 ‘아이폰’을 내놓은 2007년 위기에 빠진다. 아이폰의 대항마로 ‘옴니아’ 시리즈를 내놨지만 성능과 편의성 면에서 아이폰에 뒤떨어진다는 평가를 받았다. 삼성은 공들여 키운 옴니아 브랜드를 버리고 ‘갤럭시S’ 시리즈를 내놓는 초강수를 뒀다. 갤럭시 시리즈는 그후 승승장구했다. 가성비(가격 대비 성능)가 우수하다는 평가를 받으며 2012년 애플을 제치고 시장 점유율 1위에 올랐다.

최근 삼성전자는 스마트폰의 새로운 역사를 쓰고 있다. 세계 최로로 접을 수 있는 ‘폴더블폰’을 선보이는 등 폼펙트(제품 외형) 혁신을 주도하고 있다. 시장 반응도 우호적이다. 미국 경제매체 CNBC는 올해 나온 갤럭시폴드2를 “휴대폰의 표준이 될지 모를 것을 보여주는 혁신 지향적인 제품”이라고 평가했다.

송형석 기자 click@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)