美 구글 자율車 지구 400바퀴 돌때…韓은 규제·기득권 막혀 '공회전'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

정부, 내주 미래車 전략 발표

이들이 한국에서 도전을 포기하고 미국으로 떠난 이유는 규제 장벽 탓이다. 국내 자율주행 규제와 택시업체 등 기득권층에 부딪혀 번번이 좌절되는 미래 자동차 사업을 지켜본 투자자들이 국내 사업을 꺼린 게 결정적이었다.

“미래차가 제조업의 미래”

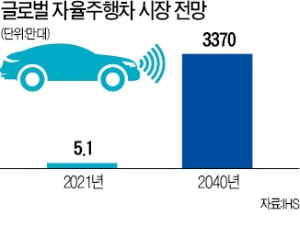

글로벌 미래차 시장을 선점하기 위한 싸움은 이미 시작됐다. 미국 캘리포니아주는 지난해 운전대나 액셀, 브레이크 페달 등이 없는 자율주행차의 시험운행을 허용했다. 이 지역에서만 구글·애플·GM·포드·바이두 등 60개 기업이 자율주행차 상용화 경쟁을 하고 있다. 구글의 자율주행회사 웨이모는 누적 운행 거리 1000만 마일(1610만㎞)을 돌파했다. 지구 400바퀴를 돈 셈이다.

우버의 차량호출 서비스를 중심으로 차량공유 시장도 급성장하고 있다. 최근엔 리프트, 디디추싱 등도 몸집을 불리고 나섰다. 카풀 서비스, 카셰어링 등으로 영역이 빠르게 확대될 전망이다.

규제·떼법 밀린 미래 산업

현대차는 2017년 차량공유 서비스를 하는 국내 스타트업 럭시에 50억원을 투자해 지분 12.2%를 확보했다. “택시업계를 고사시키려 한다”는 반발이 터져나왔다. 정부는 갈팡질팡하며 눈치만 봤다. 결국 현대차는 6개월 만에 럭시 지분을 전량 카카오모빌리티에 넘겼다.

현대차는 올초에도 500억원 이상을 들여 롯데렌탈이 소유한 차량공유 업체 그린카 지분 10% 이상을 확보하려던 계획을 접었다. 역시 택시업계 반발이 걸림돌이었다. 이후 현대차는 해외로 눈을 돌려 동남아시아 최대 차량공유 서비스업체인 그랩에 3100억원을 투자했다.

한국의 미래차 산업은 경쟁 국가나 업체보다 크게 뒤처져 있다는 지적이다. 자율주행 관련 규제가 대표적이다. 한국에서 3단계(차량이 스스로 주변 환경을 파악해 운전하고 운전자는 돌발상황 때만 개입하는 수준) 또는 그 이상의 자율주행차를 운행하는 건 불법이다. ‘모든 차량 운전자가 조향장치(운전대)와 제동장치(브레이크) 등을 정확하게 조작해야 한다’(도로교통법 제48조)는 규제 탓이다. 운전자가 휴대폰 및 컴퓨터를 사용하는 행위도 금지(제49조)한다. 자율주행차 연구진도 운전석에 앉아 연구용 컴퓨터를 들여다보거나 조작할 수 없다.

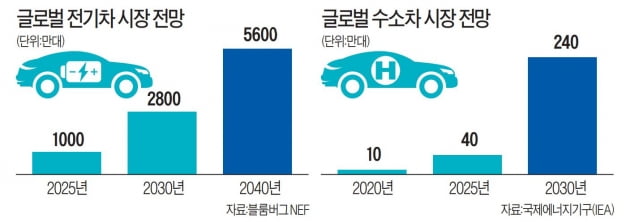

수소차를 운행하는 일도 쉽지 않다. 충전소가 전국에 25곳밖에 없어서다. 서울엔 세 곳뿐이다. 건축법 시행령에 따르면 수소충전소는 아파트, 의료시설과 50m 이상 거리를 둬야 한다. 교육환경보호법에 의해 학교와는 200m 넘게 떨어져야 한다.

차량공유 사업은 ‘떼법’에 밀려 자리를 잡지 못하고 있다. 전 세계에 값싸고 편리한 이동수단 혁신을 몰고온 차량공유 사업이 한국에선 ‘고급 택시’ 사업으로 변질됐다. 타다, 카카오 등이 대표적인 예다. 택시보다 저렴한 차량공유 서비스를 내놨던 풀러스 등 스타트업은 고사 직전이다.

장창민 기자 cmjang@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)