한경 신춘문예 등단 하유지 "외로움에 짓눌린 현대인의 삶을 깨우고 싶었죠"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

장편 '눈 깜짝할…' 출간

2016년 한경 신춘문예로 등단한 하유지 작가가 신작 장편소설 《눈 깜짝할 사이 서른셋》(다산책방)에 대해 이같이 설명했다. 그는 “혼자라고 생각되는 사람이 있다면 이 소설을 읽고 등장인물들이 마치 내 옆에 있는 것처럼 느꼈으면 좋겠다”고 말했다. 이 소설은 한경 신춘문예 당선작인 《집 떠나 집》 이후 3년 만에 내놓은 장편이다.

《눈 깜짝할 사이 서른셋》은 작은 출판사의 교육교재 편집자로 일하는 서른세 살 오영오가 아버지의 별세와 장례 이후 밥솥 안에서 유품인 수첩을 발견하며 시작한다. 그의 아버지는 어머니가 돌아가신 뒤 4년간 고작 예닐곱 번밖에 만나지 못했다. 영오는 수첩에 적힌 ‘홍강주’ ‘문옥봉’ ‘명보라’라는 이름의 세 사람을 홀린 듯 찾아다닌다.

하 작가는 “밥솥엔 죽은 영오 어머니에 대한 아버지의 애틋함과 미안함, 추억이 담겨 있다”며 “그 안에 넣어둔 수첩이 새 이야기를 만들어가는 계기”라고 설명했다. 그는 “수첩 대신 휴대폰으로 할까도 고민했지만 아버지 세대가 수첩 같은 아날로그에 더 친숙할 것 같다는 느낌이 들었다”고 했다. 수첩 속 사람들은 모두 영오 아버지와 연결돼 있다. 영오는 그 사람들을 하나씩 만나간다. 담배를 가르쳐줘 폐암으로 어머니를 죽게 한 아버지를 향한 원망도 하나씩 푼다. 그 과정에서 어머니와 자신을 한없이 외롭게 했던 아버지가 누군가에게는 따뜻했던 옆사람이었다는 것을 느낀다.

소설은 또 다른 주인공인 열일곱 살 여학생 공미지 이야기를 꺼낸다. 미지의 삶도 녹록지 않다. 고등학교에 가지 않겠다며 엄마와 싸우다 아빠와 예전에 살던 아파트로 쫓겨난다. 미지는 옆집에서 길고양이 ‘버찌’를 기르는 꺼비 할아버지와 나이를 뛰어넘는 친구가 된다. 꺼비 할아버지의 심부름을 통해 주변에 있지만 왕래조차 하지 못한 채 서로를 맴도는 할아버지의 딸과 손자 가족 문제를 풀어준다. 미지는 그 속에서 자기 혼자 끙끙대며 담아두던 내면의 상처와 맞닥뜨린다.

하 작가는 “현재를 살아가는 모든 사람의 공통점은 외로움”이라며 “바쁘게 살고 자리를 잡으며 자신이 누구인지 찾아가지만 결국 옆에 누가 있는지도 모른 채 각자의 자리에서 외로워하고 있다. 그걸 발견하게 해주고 싶었다”고 했다.

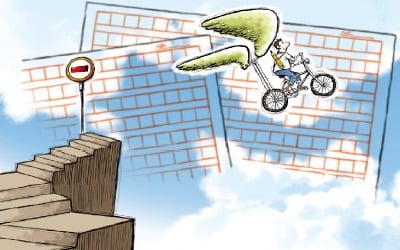

하 작가는 열일곱 미지도 서툴지만, 눈 깜짝할 사이 서른셋이 된 영오 역시 타인과의 관계가 힘에 부쳐 어딘가 절반쯤 비어 있는 삶을 살아감을 보여준다. 소설 속 영오는 스스로에게 “난 너라는 문제집을 서른세 해째 풀고 있어. 넌 정말 개떡 같은 책이야. 문제는 많은데 답이 없어”라고 되뇐다. 하 작가는 “세상이 이미 나를 규정지었는데 정작 나 자신은 내가 누군지, 지금 서 있는 자리가 나와 맞는지 모른 채 나이를 먹어가는 게 30대가 느끼는 감정”이라며 “주변 30대 모두 나이를 먹는 게 두렵고 허무하다고 하는데 나 역시 30대라 그 감정과 크게 다르지 않았다”고 말했다.

소설 후반 영오에게 “아저씨는 나머지 0.5를 찾아주고 싶으셨던 게 아닐까요?”라고 하는 홍강주의 말은 소설이 담고 있는 의미를 아우른다. 등장하는 인물 모두 뭔가 부족한 사람들이지만 그 부족한 사람들이 만나 0.5밖에 없는 영오의 삶을 채워간다는 점에서 잔잔한 감동을 남긴다.

하 작가는 말했다. “30대라는 게 청춘에선 비켜났지만, 완전히 어른도 아니고 내 삶을 개척해나가기엔 여전히 부족합니다.

완벽하지 않은, 어리둥절한 세대지만 외로움을 나눌 누군가가 어딘가에서 나타나지 않을까요?”

은정진 기자 silver@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)