[사설] "정치권의 산업이해도가 낮아 규제입법이 남발되고 있다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

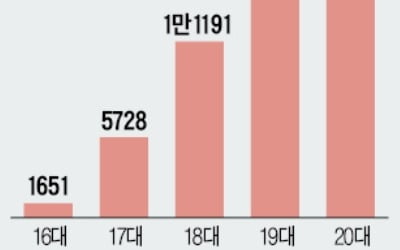

국회의원들의 법안 발의가 ‘폭주’ 수준으로 치닫고 있다. 20대 국회 들어 어제까지 2년8개월간 발의된 의원입법안이 1만6000건을 넘었다. 정부 발의(878건)의 19배에 이른다. 18대 국회 전체 발의 수(1만1191건)를 넘어선 지 오래됐고, 19대 발의 수(1만5444건)도 추월했다.

이 중 상당수가 규제 관련 내용을 담고 있다. 규제개혁위원회 규제정보포털에 따르면 의원입법안 중 약 17%(2730건)가 규제법안이다. 19대 국회 전체(1335건)의 두 배가 넘는다. 최근 두 달 동안에만 162건의 규제법안이 발의됐다.

의원입법이 폭증하는 것은 의원들이 너무나도 쉽게 법을 만들 수 있기 때문이다. 규제개혁위원회의 심사를 거쳐야 하는 정부안과 달리 의원입법은 아무런 통제를 받지 않는다. 필요한 예산이 확보됐는지에 대한 심의도, 공청회 절차도 건너뛴다. 법안 내용을 제대로 읽지 않은 채 동료 의원의 법안을 공동 발의해주는 ‘품앗이 서명’은 국회의 고질병이 된 지 오래다. 자신이 공동발의해 놓고 정작 반대표를 던지는 어이없는 일까지 빚어진다. 법안이 미칠 파급 효과와 부작용을 진지하게 성찰하고 고민하는 의원은 찾기 힘들다. “맛 좀 봐라”는 식의 법안 발의가 늘어나고 있다는 게 기업들의 하소연이다. “정치권의 산업이해도가 낮아 규제입법안이 남발되고 있다”는 지적이 나오는 배경이다.

이런 국회에 ‘규제의 온상’ ‘법치 파괴자’라는 비판이 쏟아지는 건 당연하다. 그런데도 남발되는 의원입법에 대한 견제장치가 없다는 건 심각한 문제다. 경제협력개발기구(OECD)가 권고한 대로 의원입법에 대해서도 규제영향평가를 반드시 받도록 하는 등의 보완장치가 시급하다. 재원조달 방안 제출도 의무화하는 등 국회의 입법권 남용을 막기 위한 제도적인 개선책을 서둘러야 할 것이다.

이 중 상당수가 규제 관련 내용을 담고 있다. 규제개혁위원회 규제정보포털에 따르면 의원입법안 중 약 17%(2730건)가 규제법안이다. 19대 국회 전체(1335건)의 두 배가 넘는다. 최근 두 달 동안에만 162건의 규제법안이 발의됐다.

의원입법이 폭증하는 것은 의원들이 너무나도 쉽게 법을 만들 수 있기 때문이다. 규제개혁위원회의 심사를 거쳐야 하는 정부안과 달리 의원입법은 아무런 통제를 받지 않는다. 필요한 예산이 확보됐는지에 대한 심의도, 공청회 절차도 건너뛴다. 법안 내용을 제대로 읽지 않은 채 동료 의원의 법안을 공동 발의해주는 ‘품앗이 서명’은 국회의 고질병이 된 지 오래다. 자신이 공동발의해 놓고 정작 반대표를 던지는 어이없는 일까지 빚어진다. 법안이 미칠 파급 효과와 부작용을 진지하게 성찰하고 고민하는 의원은 찾기 힘들다. “맛 좀 봐라”는 식의 법안 발의가 늘어나고 있다는 게 기업들의 하소연이다. “정치권의 산업이해도가 낮아 규제입법안이 남발되고 있다”는 지적이 나오는 배경이다.

이런 국회에 ‘규제의 온상’ ‘법치 파괴자’라는 비판이 쏟아지는 건 당연하다. 그런데도 남발되는 의원입법에 대한 견제장치가 없다는 건 심각한 문제다. 경제협력개발기구(OECD)가 권고한 대로 의원입법에 대해서도 규제영향평가를 반드시 받도록 하는 등의 보완장치가 시급하다. 재원조달 방안 제출도 의무화하는 등 국회의 입법권 남용을 막기 위한 제도적인 개선책을 서둘러야 할 것이다.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)