[사설] 인도네시아까지 번진 위기, 20년 전 데자뷔 경계해야

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

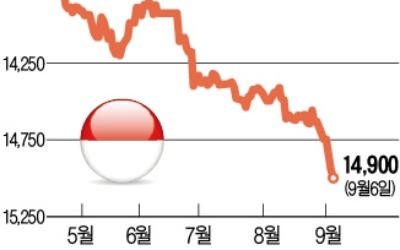

터키와 아르헨티나에서 출발한 금융위기가 신흥국 전반으로 확산될 조짐을 보이고 있다. 위기는 브라질 남아공 등을 거쳐 한국의 앞마당인 인도네시아와 인도까지 전염됐다. 외환시장 불안을 넘어 최근 신흥국 증시의 동반급락 양상이 두드러진다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥시장지수는 1월 고점 대비 20% 급락한 상태다. 선진국 증시마저 사정권이다. 아시아 금융중심지 홍콩의 항셍지수와 영국, 독일 등 유럽 증시에서도 급락현상이 수시로 목격된다.

위기의 모습은 제각각이지만 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상과 세계 교역의 위축이 공통적인 배경으로 꼽힌다. Fed는 이달 말 올 세 번째 금리 인상을 시사하며 ‘강(强)달러’ 의지를 분명히 하고 있다. 이는 신흥국 통화의 동반 약세를 유발해 자금 유출과 증시 하락으로 이어지는 구조다.

주목할 점은 아시아 국가인 인도네시아와 인도가 영향권에 진입했다는 점이다. 태국 바트화 급락이 신호탄이었던 아시아 금융위기가 데자뷔처럼 떠오르는 상황이다.

인도네시아와 인도가 “단기 외환위기 가능성은 낮다”는 평가를 받아온 국가라는 점도 경계심을 키운다. 터키 아르헨티나 남아공 등 ‘외환위기 고위험국’에서 ‘외환위기 중위험국’으로의 위기 확산을 보여주는 신호인 것이다.

물론 한국은 ‘외환위기 저위험국’으로 손꼽히는 나라다. 4011억달러의 외환보유액에다, 77개월 연속 경상수지 흑자를 내고 있다. 민간의 대외자산과 외국과의 통화스와프 등 방어막도 두텁다. 자본 유출 우려로 미국을 따라 금리를 올려야 하는 신흥국들과는 분명 다르지만, 그래도 안심은 금물이다. 국제금융시장은 공포를 팔며 수시로 파괴적 속성을 드러내는 정글이다. 특히 유념해야 할 변수는 미국과 사생결단식 무역전쟁 중인 중국이다. 위안화의 변동성 확대는 한국에도 직격탄이다. 위기까지는 아니더라도, 빈번해질 금융불안에 선제대응하는 일이 그 어느 때보다 중요해졌다.

위기의 모습은 제각각이지만 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상과 세계 교역의 위축이 공통적인 배경으로 꼽힌다. Fed는 이달 말 올 세 번째 금리 인상을 시사하며 ‘강(强)달러’ 의지를 분명히 하고 있다. 이는 신흥국 통화의 동반 약세를 유발해 자금 유출과 증시 하락으로 이어지는 구조다.

주목할 점은 아시아 국가인 인도네시아와 인도가 영향권에 진입했다는 점이다. 태국 바트화 급락이 신호탄이었던 아시아 금융위기가 데자뷔처럼 떠오르는 상황이다.

인도네시아와 인도가 “단기 외환위기 가능성은 낮다”는 평가를 받아온 국가라는 점도 경계심을 키운다. 터키 아르헨티나 남아공 등 ‘외환위기 고위험국’에서 ‘외환위기 중위험국’으로의 위기 확산을 보여주는 신호인 것이다.

물론 한국은 ‘외환위기 저위험국’으로 손꼽히는 나라다. 4011억달러의 외환보유액에다, 77개월 연속 경상수지 흑자를 내고 있다. 민간의 대외자산과 외국과의 통화스와프 등 방어막도 두텁다. 자본 유출 우려로 미국을 따라 금리를 올려야 하는 신흥국들과는 분명 다르지만, 그래도 안심은 금물이다. 국제금융시장은 공포를 팔며 수시로 파괴적 속성을 드러내는 정글이다. 특히 유념해야 할 변수는 미국과 사생결단식 무역전쟁 중인 중국이다. 위안화의 변동성 확대는 한국에도 직격탄이다. 위기까지는 아니더라도, 빈번해질 금융불안에 선제대응하는 일이 그 어느 때보다 중요해졌다.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)