손 놓고 있는 '미래의 반도체'

이대로는 4차 산업혁명 도태

미국은 2010년부터 연방 정부의 데이터베이스를 민간 클라우드로 옮기는 작업을 시작했다. 데이터 관리 비용을 줄이는 동시에 자국 기업이 실적을 쌓는 것을 돕겠다는 의도였다. 한국 정부는 개인정보 보호와 보안 등을 내세우며 자체적으로 데이터를 관리했다. 민간 기업들은 ‘검증되지 않았다’는 이유로 토종 클라우드 업체를 외면했다.

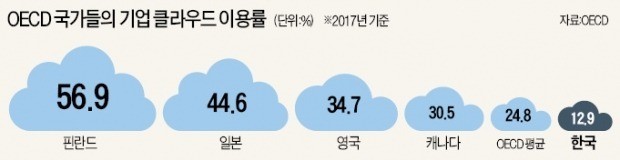

경제협력개발기구(OECD)의 지난해 통계에 따르면 국내 10인 이상 기업 중 클라우드 서비스를 이용하는 기업은 12.9%에 불과했다. OECD 평균인 24.8%의 절반 수준이다. 조사 대상을 모든 기업으로 확대하면 이용률이 4.1%까지 곤두박질친다.

이렇다 보니 클라우드산업과 시장의 성장판은 제대로 열리지 못했다. 올해 국내 클라우드 시장은 1조9000억원 규모로 전망된다. 1860억달러(약 207조원)인 글로벌 클라우드 시장과 비교하면 100분의 1에도 미치지 못한다.

한 증권업체 최고경영자(CEO)는 “국내에서 투자할 곳을 찾기 어렵다”며 “정부의 무사안일과 시장의 무관심이 클라우드 업계를 죽였다”고 지적했다.

송형석 기자 click@hankyung.com