과연 '수능 최저기준 폐지'가 답일까

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[김봉구의 교육라운지]

"수험생 부담 줄인다" vs "공정성·객관성 떨어져"

'깜깜이 심화, 고교등급제 우려'에 방지책 내놔야

"수험생 부담 줄인다" vs "공정성·객관성 떨어져"

'깜깜이 심화, 고교등급제 우려'에 방지책 내놔야

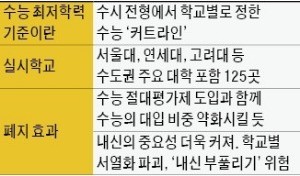

“수시는 수시답게, 정시는 정시답게.” 교육 당국의 기본 관점은 간명하다. 수시에서 정시(수능) 요소를 빼는 게 바람직하다고 본다. 학생부 교과·비교과, 면접, 여기에 수능 최저기준까지 대비하려면 ‘죽음의 트라이앵글’로 회귀할 수 있다는 우려가 반영됐다.

이러한 맥락에서 교육부가 최근 SKY(서울대·고려대·연세대) 등 대학들에게 ‘고교교육 기여대학 지원사업’ 세부사항을 안내하면서 수능 최저기준 폐지를 권장한 것이 문제가 됐다.

수능 최저기준 폐지 주장이 왜 나왔는지 이해하기 쉽게 사례를 들어보자. 서울대 지역균형선발전형(지균전형)은 수능 3개 영역에서 2등급 이상을 요구한다. 그런데 2015학년도 서울대 입시에서는 지균전형 지원자의 절반 가량(45.6%)이 기준을 통과 못해 불합격 처리됐다. 수능 대비도 필요한 셈이다. 수시전형 취지와는 맞지 않는다는 지적이 제기됐다.

한 걸음 더 들어가면 주요 대학들이 수능 최저기준을 높여 지방·일반고 학생들에 대한 문턱을 높인다는 의구심이 있다. 수능 최저기준을 설정할 수 있어 대학들이 학생부종합전형(학종) 비중을 무분별하게 늘린다는 시각도 존재한다.

그럼에도 수능 최저기준 폐지 반대가 많은 건 입시 공정성을 해친다는 생각 때문이다. ‘깜깜이 전형’ 비판을 받는 학종에서 수능 최저기준은 그나마 객관성을 담보할 수 있는 장치라고 주장한다. 즉 이번 논란은 ‘수능 대 학종’ 대립 구도의 연장선상에 위치한 국지전이다.

주요 대학들도 수능 최저기준 폐지 움직임에 난색을 표한다. 대학 입장에서 수능 최저기준은 일종의 절충 장치다. 수시에서 잠재력과 가능성을 보는 정성평가 위주로 선발하지만, 정량평가인 수능 최저기준을 적용해 수험생의 ‘현재 성취도와 수학능력’ 측면을 보완할 수 있다.

교육 당국이 검토할 지점은 또 있다. 현행 대입은 고교간 격차를 보지 않는다. 강남 8학군 고교나 도서 벽지 고교나 전교 1등은 똑같이 취급한다. 이처럼 ‘실재(實在)하되 인정하지 않는 격차’를 보정하는 타협점인 수능 최저기준을 폐지한다면? 당장 ‘고교등급제’ 가능성이 떠오른다.

물론 교육부는 고교등급제를 ‘3불(不)’의 하나로 엄격히 금지했다. 하지만 대학들은 그간 입학사정관제와 학종을 거치며 수년간 고교 데이터베이스(DB)를 구축했다. 학생부의 비교과활동 내역만 봐도 수험생의 출신고를 알 수 있을 정도다. 수능 최저기준을 폐지할 경우 대학들이 이 DB를 활용해 은밀하게 유사 고교등급제를 시행할 가능성도 완전히 배제할 수는 없겠다.

애초부터 취지가 나쁜 정책은 없다. 요는 현실에서의 파급력이다. 수능 최저기준 폐지는 수험생 부담 완화 측면에서 의미 있다. 한데 그게 다가 아니다. 예상되는 문제점이 적지 않다. 초점을 여기에 맞출 필요가 있다.

깜깜이 전형 심화, 유사 고교등급제 가능성 등 위에서 언급한 부정적 시나리오가 ‘기우’이길 바란다. 그러기 위해서라도 교육 당국은 단편적 접근을 지양하고 복합적 파생효과를 세밀하게 검토해 방침을 정해야 한다.

지난 25일 올라온 ‘수능 최저기준 폐지 반대’ 청와대 국민청원 참여자가 나흘 만에 7만명이 넘었다. 의무 답변요건인 20만명을 무난하게 채울 전망. 교육 당국은 수능 최저기준 폐지의 긍정적 효과뿐 아니라 부정적 효과에 대해서도 정확히 인지해 납득할 만한 답변을 내놓아야 할 것이다.

김봉구 한경닷컴 기자 kbk9@hankyung.com

기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)