'성평등 없는 민주주의'에 분노한 여성들… "말하면 바뀐다"

과거 피해 고발하면 "꽃뱀 아니냐"

치욕적 시선에 침묵하다 폭로 용기

진영 관계없이 '젠더 문제'엔 무감각

"미투 운동, 진보 겨냥 공작" 막말도

경제 성장·정치 민주화로 압축된

사회 패러다임, '성숙한 인권' 단계로

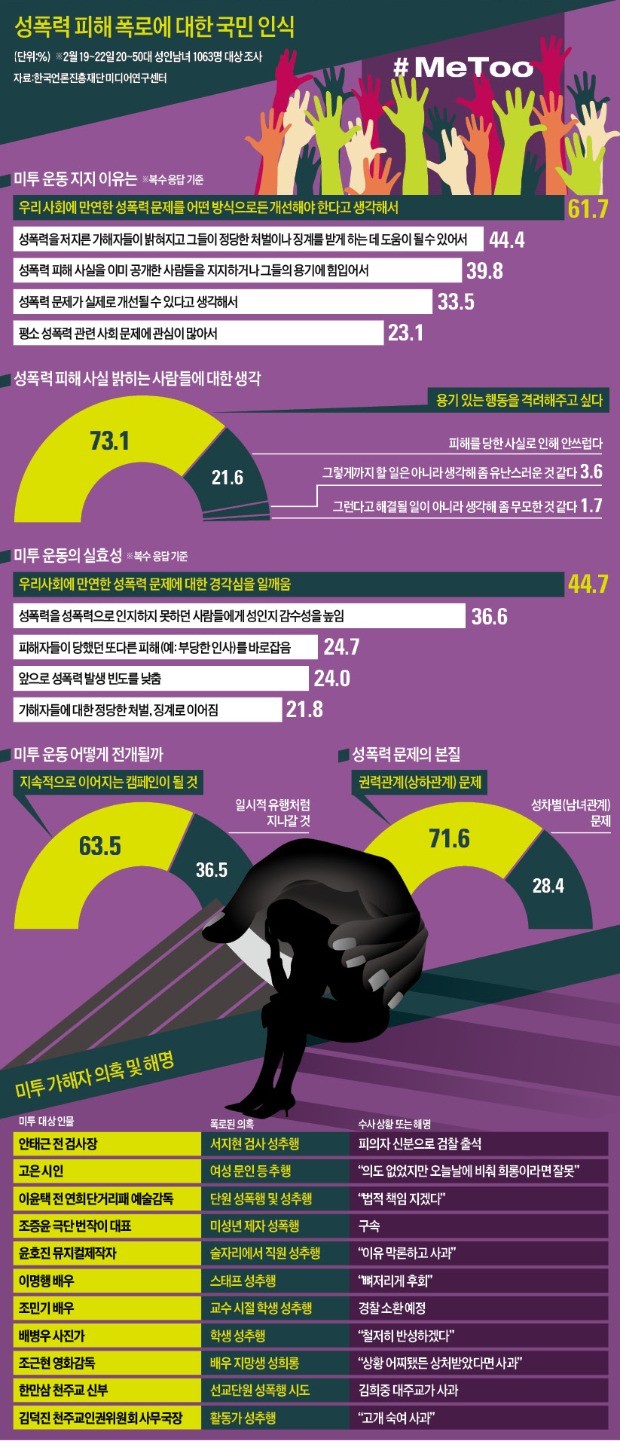

여성들이 피해를 당하고도 쉽게 고발하지 못했던 이유다. 그러나 서지현 검사의 폭로를 계기로 여성들은 ‘힘을 합치면 바꿀 수 있다’는 인식을 공유하기 시작했다. 피해자가 모든 상처를 참아내야 했던 분위기에 변화의 기운이 감지되기 시작한 것이다. 이소희 한국여성민우회 성폭력상담소 사무국장은 “2차, 3차 피해를 당할 것이 두려워 침묵하고 있던 피해 여성들이 미투 운동을 계기로 ‘말하면 바뀔 수 있다’는 용기를 갖기 시작했다”고 말했다.

그간 숱한 성폭력 고발 운동 움직임이 있었음에도 이번 미투 운동이 유달리 파괴력을 갖게 된 것도 이 때문이다. 이나영 중앙대 사회학과 교수는 “양성평등 교육을 받았지만 가부장 가족체제의 끝자락에 태어나 숨죽이고 있던 젊은 여성 세대들이 그동안 응축된 불만을 이제 터트리고 있는 것”이라고 분석했다. 이 교수는 “검사조차 성폭력의 피해자가 될 수 있다는 사실이 도화선이 됐다”며 “여성들은 ‘성평등 없는 민주주의’에 대해 분노하고 있다”고 덧붙였다.

성숙한 사회로 가는 갈림길

전문가들은 이번 사건의 가해자 중에 이른바 ‘진보 진영’ 인사가 적지 않다는 사실을 주목한다. 시(詩)와 영화, 연극으로 자유를 외치고 인간의 본성을 탐구하던 문화인들의 ‘분열증적 행동’은 많은 이들을 충격에 빠뜨렸다. 이 교수는 “진보 진영은 항상 보수 진영보다 도덕적으로 우위에 서 있는 것처럼 으스대지만 사실 진보 진영 안에서도 성차별적 문화는 만연해 있다”며 “진영논리로는 여성 인권문제를 포착할 수 없다”고 지적했다. 방송인 김어준 씨는 최근 한 팟캐스트에서 “(미투 운동이) 진보 진영을 공격하는 공작에 쓰일 것”이라는 취지로 얘기해 논란이 되기도 했다. 금태섭 더불어민주당 국회의원은 이에 대해 “피해자들의 인권 문제에 무슨 여야와 진보, 보수가 있느냐”고 공개 비판했다.

진상조사로 미투 영역 더 확대될 듯

미투 바람은 한국 사회 곳곳에 옮겨붙어 쉽게 사드라들지 않을 것이란 전망이 많다. 엄청난 여진을 몰고온 문화계 블랙리스트 파문도 그 출발은 정부 부처의 진상조사위원회 활동이었다. 여기서 수집된 각종 불법 사례를 통해 그 전모가 드러났다. 정부 관련 부처들이 ‘성폭력 진상조사위원회’를 속속 꾸리고 있어 위계질서가 엄격한 공무원 사회와 군대, 경찰, 체육계, 민간기업에서도 ‘미투 폭로’가 이어질 수밖에 없다. 검찰 등 수사당국은 2013년 6월 성범죄 친고죄 폐지 후 발생한 성범죄는 피해자의 고소 여부와 상관없이 단서가 잡히는 대로 적극 수사하겠다는 방침을 세웠다.

“성폭력 사건 처리 원칙에 철저해야”

미투 운동이 ‘몇몇 유명인의 몰락’으로 그치지 않고 한국 사회의 실질적 변화를 이끌어내려면 조직 내 권력형 성폭력을 뿌리뽑기 위한 제도 개선이 급선무라고 전문가들은 지적했다. 개인 윤리에만 기대서는 성범죄를 근절할 수 없다는 문제의식이다. 이소희 사무국장은 “조직은 구성원에게 피해를 당했을 때 어떻게 문제제기할 수 있고 어떤 절차로 처리하는지를 명확히 제시해야 하며 절차에 따라 사건을 제대로 처리해야 한다”며 “성폭력 사건이 진정된 사업장에 대해 정부가 사건처리 과정 보고서를 제출하도록 하고 점검하는 등의 절차를 강화해야 이 같은 조치가 실효성 있게 이뤄질 것”이라고 했다.

반성과 학습을 통해 그간 성폭력에 둔감하던 문화를 바꾸는 것 역시 필요하다. 교육은 인식 개선을 위한 주요 방안으로 꼽힌다. 21만3000여 명의 국민은 지난달 청와대 국민청원에 ‘초·중·고교에 페미니즘 교육을 의무화하자’고 올렸다. 청와대는 성평등을 포함한 통합 인권 교육을 확대하겠다는 답변을 내놨다. 직장 단위의 성폭력 예방교육의 실효성을 높여야 한다는 주장도 이어지고 있다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 홈플러스, 슈퍼마켓 사업 부문 매각한다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.36922731.3.jpg)

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : 가택 연금됐던 러시아의 '反푸틴' 감독](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.36920360.3.jpg)