'갈팡질팡' 면세점 정책이 부른 비극… 기업인에게만 손가락질할 수 있나

현장에서

면세점 세계 2위로 키웠는데 점수 조작으로 면허 빼앗겨

비리 책임자는 법망 빠져나가

이수빈 생활경제부 기자

가게 주인은 누구와 경쟁해도 자신 있었다. 하지만 부당한 이유로 입찰에서 떨어졌다. 결국 가게 문을 닫았다. 건물 주인에게 장사를 더 할 수 있게 해달라고 빌었다. 주인은 돈을 요구했다. 그런데 얼마 지나지 않아 건물 주인이 다른 사람으로 바뀌었다. 새 주인은 이렇게 말한다. “장사하려고 이전 주인에게 뇌물을 준 것 아니냐.”

여기서 가게를 롯데면세점 월드타워점으로, 건물 주인을 정부(또는 법원)로 바꾸면 롯데 사태를 이해하기 쉽다. 신동빈 롯데 회장은 지난 13일 구속됐다. 2015년 문을 닫았다가 작년 1월 재개장한 월드타워점은 이번 판결로 또 문을 닫아야 할지도 모른다.

논란이 되는 뇌물공여 시점에서 시계를 조금 더 거꾸로 돌려보면 정부의 면세점정책 혼선과 사업자 선정 과정의 문제가 근원적이라는 것을 알 수 있다. 정부가 정책 실패를 특정 기업의 탓으로 몰아간다는 비판이 나오는 이유다.

롯데면세점 잠실점은 1989년 개장했다. 지금은 월드타워점이라고 부른다. 1990년대만 해도 면세점 사업은 관심 대상이 아니었다. 하지만 롯데 경영진은 언젠가는 사업이 빛을 볼 것이라고 판단했다. 지속적으로 투자를 확대했다. 이런 투자는 롯데면세점을 세계 2위 면세사업자로 끌어올렸다. 면세점을 수출 산업으로 성장시킨 공신이 롯데라는 것에 이의를 다는 사람은 별로 없다.

사업이 커지자 경쟁자들이 생겼다. “특정 기업이 면세점 시장을 지배하는 것 아니냐”는 주장도 나왔다. 2013년 정부는 면세점 사업자를 5년마다 재승인하기로 했다. 롯데면세점 월드타워점도 계약이 만료되는 2015년 입찰에 참여했다. 하지만 탈락했다. 롯데 관계자는 “당시 매출이 4000억원가량 나올 정도로 안정적으로 운영하고 있었기에 탈락할 줄은 꿈에도 몰랐다”고 했다.

수십 년간의 노하우와 글로벌 경쟁력을 갖췄음에도 탈락한 이유는 작년 7월 밝혀졌다. 감사원은 관세청을 감사한 결과 “2015~2016년 면세점 사업자를 선정하는 과정이 부당했다”고 발표했다. 입찰에 참여한 기업들의 평가점수를 조작했다는 내용이었다. 제대로 평가했다면 롯데면세점은 당연히 사업권을 따냈어야 했다. 이후 롯데는 우여곡절을 거쳐 2016년 12월 월드타워점 면허를 회복했다.

하지만 관세청의 사업자 선정 비리 수사는 실무자 몇 명에게만 책임을 묻고 묻혔다. 당시 책임자였던 김낙회 전 관세청장은 수사 대상에서도 제외됐다. 이런 상황에서 복잡한 월드타워점 특허 재취득을 단순한 청탁의 결과로 규정짓는 듯한 법원 판결은 너무나 많은 것을 생략했다는 느낌을 지울 수 없다. 반(反)기업 정서에 기대서.

lsb@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

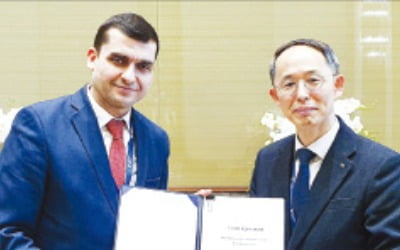

![박종석 금융결제원장, 조지아중앙은행과 금융인프라 개선 MOU [ADB 조지아 총회]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36609066.3.jpg)

![[단독] 신협, 연체율 관리 총력…부실채권 투자社 설립](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36551861.3.jpg)

![[책마을] 구매 버튼 누른 적도 없는데 결제…'다크패턴' 대공습](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36604370.3.jpg)