한반도 땅속 상황 '깜깜이' … 지질 기초연구·자료 태부족

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

포항 강진… 계속되는 여진

지진 원인분석 '중구난방'

활동성 단층 최소 50개… 땅 속 지도 2041년에야 완성

경주 지진후 예산 늘었지만 동남권 단층 조사 지지부진

서·동해 바닷속 단층도 '깜깜'… 지진재해분야 석학 10명 안돼

지진 원인분석 '중구난방'

활동성 단층 최소 50개… 땅 속 지도 2041년에야 완성

경주 지진후 예산 늘었지만 동남권 단층 조사 지지부진

서·동해 바닷속 단층도 '깜깜'… 지진재해분야 석학 10명 안돼

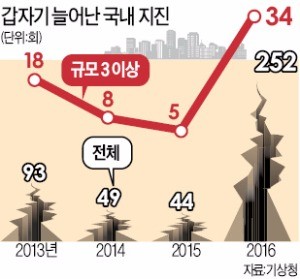

전문가들은 한반도 지질 기초 연구가 부족한 탓에 이처럼 지진 원인 분석 및 예측에 애로를 겪고 있다고 지적한다. 방재에 앞서 재난이 일어날 땅속 상황부터 잘 알고 있어야 하는데 이에 대해 너무 무지하다는 것이다.

ADVERTISEMENT

한반도 땅속 현황을 제대로 파악하지 못하다 보니 지진이 일어나면 전문가들조차 엇갈린 분석을 내놓을 때가 많다. 기상청과 한국지질자원연구원은 지난해 경주 지진이 양산단층에서 갈라져 나온 무명단층(이름이 아직 붙지 않은 단층)에서 일어났다고 분석했다. 하지만 지구과학 분야 전문가들은 지류 단층이 아니라 완전히 새로운 단층일 가능성도 제기한다. 15일 포항에서 발생한 지진을 두고도 일부 학자는 경주 지진 여파라고 보는 반면 또 다른 학자들은 경주 지진을 원인으로 보기 힘들다는 견해를 내놓았다.

◆양산단층 외에 숨은 복병 많아

ADVERTISEMENT

전문가들은 양산단층 외 다른 단층대에서도 얼마든지 지진이 일어날 수 있다고 우려하고 있다. 충북 옥천 동쪽과 충남 공주, 수도권인 경기 남양주에도 북동과 남서 방향으로 대규모 단층대가 있다.

한반도에 주로 영향을 미치는 태평양판이 아니라 인도판이 국내 지각 구조에 영향을 주는 것도 변수다. 다른 지역도 이런 충분한 힘(응력)이 축적됐다가 급격히 에너지가 발산되면서 대형 지진이 일어날 여지가 있기 때문이다. 한반도에서 일어난 지진을 분석하면 다른 지역에서도 규모 7.0 이상 지진이 일어날 가능성이 있다는 게 전문가들의 분석이다. 지난 100년간 대형 피해를 주는 규모 6.5 지진은 한 번도 일어나지 않았지만 기준을 2000년간으로 확대하면 상황은 달라진다. 역사학자와 지진학자들이 옛 기록을 토대로 지진 규모를 추산한 결과 779년 3월 신라 경주에서 100명이 숨진 지진은 규모 8~9의 강진이었다. 1681년 조선 숙종 7년에도 강원 양양 앞바다에서 규모 7~8로 추정되는 지진과 함께 해일이 발생했다.

ADVERTISEMENT

◆서해 동해 바닷속 해일 피해 우려 커

동해와 서해 바닷속은 단층 위치조차 알 길이 없다. 하지만 동일본 대지진 이후 2013년 6~8월 두 달 새 충남 보령시 서남쪽인 전북 군산시 어청도 인근 해역에서는 규모 0~3.9의 지진이 모두 100여차례나 발생했다. 지난 7월에는 울산 동구 동쪽 52㎞ 해역에서 규모 5.0 지진이 일어났다. 바다에서 난 해저 지진은 해일 피해로 이어질 수 있다. 퇴적층이 많은 서해 지역은 지진 해일에 취약하다.

ADVERTISEMENT

박근태 기자 kunta@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[포토] 오늘은 어린이날 우리들 세상](https://img.hankyung.com/photo/202505/AA.40375137.3.jpg)