사라진 서울대 고서(古書) 3만8000권 어디로?

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

학교 직인 찍힌채 유통 1년 지났지만 행방 '오리무중' … 대학 '책임 떠넘기기' 급급

분실책 목록도 정리 못해

책 회수 작업 외부용역 떠넘겨

규장각에 보낸 책 5만권도 사건 터지자 부랴부랴 점검

책 회수 둘러싸고 대학'내분'

법대도서관장 "귀중한 문화자산

분실 사실 알고도 조치 안해"

중앙도서관장 "문화재 가치 없어

책 찾는데 인력투입은 비효율"

분실책 목록도 정리 못해

책 회수 작업 외부용역 떠넘겨

규장각에 보낸 책 5만권도 사건 터지자 부랴부랴 점검

책 회수 둘러싸고 대학'내분'

법대도서관장 "귀중한 문화자산

분실 사실 알고도 조치 안해"

중앙도서관장 "문화재 가치 없어

책 찾는데 인력투입은 비효율"

◆서고에서 사라진 3만8000권

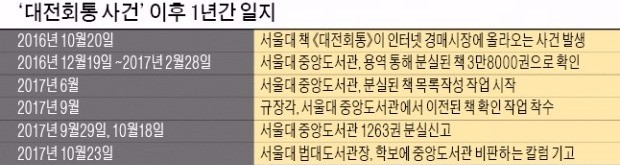

제보가 들어온 지난해 10월, 당시 중앙도서관장이던 모 교수는 도서관 직원들에게 분실 도서에 대한 전수조사를 지시했다. 하지만 직원들은 직접 조사에 반대했다. “언제 얼마나 없어졌는지도 모를 책을 찾는 데 쓸 시간이 없다”, “책이 사라진 게 어제오늘 일이 아닌데 괜히 긁어 부스럼 만든다”는 주장이었다. 서울대는 20여 년 전 도서관 전산화 작업 당시에도 1만3000여 권이 분실된 것을 확인했지만 유야무야 덮고 말았다.

도서관 직원들이 반발하자 결국 전수조사는 1000만원을 주고 외부 업체에 용역을 맡기는 것으로 결론이 났다. 지난해 12월 시작된 용역조사는 3개월 뒤인 올 2월 말 끝났다. 도서관 원부에 기재된 책 중 8만8000권이 서고에 없다는 결론이었다. 분실 규모는 확인했지만 목록은 작성하지 못했다.

사라진 8만8000권 중 고서 5만 권은 1990년 중앙도서관 소속이던 규장각이 자체 건물로 독립·이전하면서 장기대출 형태로 규장각으로 이전됐다는 게 중앙도서관 설명이다. 하지만 이전된 책이 잘 관리되고 있는지도 알 수 없다. 규장각 관계자는 “중앙도서관에서 이전된 고서가 몇 권인지, 어떤 책이 왔는지 파악하지 못하고 있다”고 전했다.

서류상 규장각으로 이전된 5만 권 외 나머지 3만8000권 행방은 말 그대로 오리무중이다. 문제가 확인된 지 1년이 지났지만 서울대 도서관 측이 사라진 도서 회수 작업에 의지를 보이지 않는 점이 주요 이유로 꼽힌다. 지난 4월 임기 2년의 중앙도서관장이 교체된 뒤 아르바이트생에게 맡겨 문제의 3만8000권 목록 작성 작업을 시작했지만 속도는 더디기만 하다.

그 와중에 학교 안에서는 책임 공방이 뜨겁다. 지난달 23일자 서울대 학보에는 ‘책을 소중하게 여기지 않는 민족에게 미래는 없다’는 기고문이 실렸다.

기고자인 법대도서관장 최봉경 교수는 “국립대 도서는 기본적으로 국민 세금으로 구매·관리·보존되는 귀중한 재산”이라며 “키보드 하나를 사더라도 매년 조사를 받는 마당에 중앙도서관이 수만 권이 없어진 사실을 알면서도 제대로 된 조치를 취하지 않고 있다”고 날을 세웠다.

민법 전문가인 최 교수는 “소송이라도 할라치면 목록을 작성하고 분실·도난 신고를 하는 게 1단계인데 그마저도 이런저런 이유로 안 하고 있다”고 지적했다.

중앙도서관 측은 불편한 기색이 역력하다. “제한된 인력과 예산을 고려할 때 3만8000권 중 꼭 찾아야 하는 책의 환수에 집중해야 한다”는 게 서이종 중앙도서관장 견해다. 중앙도서관은 지난 9월과 10월 두 차례에 걸쳐 1263권을 분실 신고하는 데 그쳤다. 1945년 이전 발간된 《유물론》, 《종의 기원》 등이 포함됐다. 서 관장은 “사라진 책 중 문화재로서나 보존 가치가 있는 귀중서는 거의 없는 것으로 판단하고 있다”며 “도서관 직원들을 업무를 팽개치고 사라진 책을 찾는 데 투입하는 건 비효율적”이라고 반박했다.

내분을 바라보는 학교 안팎의 시선은 차갑다. 한 서울대 원로교수는 “결국 책임 떠넘기기일 뿐”이라며 “임기 2년에 ‘운 나쁘게’ 걸려든 도서관장들은 관장대로, 직원은 직원대로 면피에만 급급한 것 같다”고 말했다.

황정환 기자 jung@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![시진핑 경주 방문 소식에…"푸바오 돌아와" 외친 푸덕이들 [APEC 2025]](https://img.hankyung.com/photo/202510/ZN.42219138.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)