【'하청(下請)에서 횡청'(橫請)으로- 기업 수평적 협력의 시대 】② 대구의 수평적 협력 모델

수평적 협력이 활발해지는 것은 대기업들이 생산기지를 해외로 이전해 일감이 줄어들자 중소기업들이 활로모색에 나서면서 생긴 변화다. 4차산업혁명 시대를 맞아 산업 간, 기술 간 융합이 활발해지면서 기업 간 협력이 확대된 것도 한 원인이다.

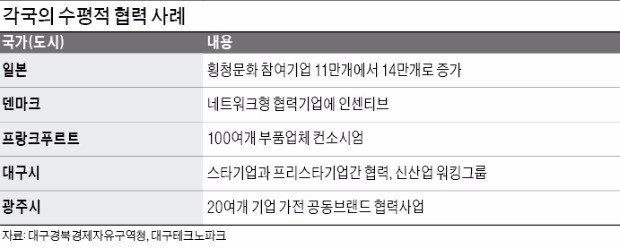

삼성경제연구소 연구원 출신으로 중소기업 간 수평적 협력을 연구한 도건우 대구경북경제자유구역청장은 “대기업의 하청기업으로 성장한 일본 중소기업이 하청관계를 탈피해 자립화를 모색하는 과정에서 수평적 네트워크가 확대됐다”며 “1990년대 일본은 하청(下請)에서 횡청(橫請) 문화로, 덴마크 등 유럽에서는 ‘네트워크형 협력’으로 진화했다”고 말했다.

일본의 수평적 네트워크 참여기업 수는 1996년 11만개에서 2007년 14만개로 증가했다. 덴마크에서는 중소기업 2~3개 이상이 협력해 성과를 낼 경우 정부가 금전적인 인센티브를 주는 제도를 시행했다.

프랑크푸르트에서는 2004년부터 자동차부품 업체들이 컨소시엄을 결성해 협업을 시작해 윈-윈(상생)효과를 거뒀다. 부품업체들은 컨소시엄 대표가 개별기업 의견을 수렴해 교섭력을 높였고 대기업도 모듈을 일괄구입해 개별부품을 일일이 구입해 조립하는 공정을 줄여 이득을 봤다.

중소기업은 협상력도 높아져 10~20년 장기적 거래관계를 지속하는 사례가 증가했고, 매출이 3배까지 증가했다. 도 청장은 이런 컨소시엄이 프랑크푸르트에 100개 이상 운영되고 있다고 전했다.

최이호 시경제기획팀장은 “대구시도 신산업 분야에서 기업의 수평적 협력 확대에 나섰다”고 말했다. 벤처기업이 사업 초기에 겪는 ‘죽음의 계곡’을 경험이 많은 중견 중소기업의 노하우로 건너가게 도와주는 방식이다. 사업 아이디어가 좋은 벤처기업은 중견기업의 판로, 시제품 제작, 기업운영 경험을 활용해 시행착오를 줄인다. 중견·중소기업들은 새로운 사업 아이템을 공급받아 신산업으로의 전환을 촉진하는 효과도 있다.

김요한 대구테크노파크 창조기획실장은 “대구시의 신산업 육성 과정에서 10대 산업분야별로 기업지원기관과 중견·중소·벤처기업들이 참여하는 워킹그룹이 활발하게 운영되고 있다”며 “과거 폐쇄적이었던 기업들이 자기기술을 공개하고 협력에 적극적으로 나서면서 변화하고 있다”고 말했다. 대구=오경묵 기자 okmook@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["심각한 고평가"…AI 서버 수요 의심 커졌다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240601065547707.jpg)