월러 뉴웰 지음 / 우진하 옮김 / 예문아카이브 / 544쪽 / 2만원

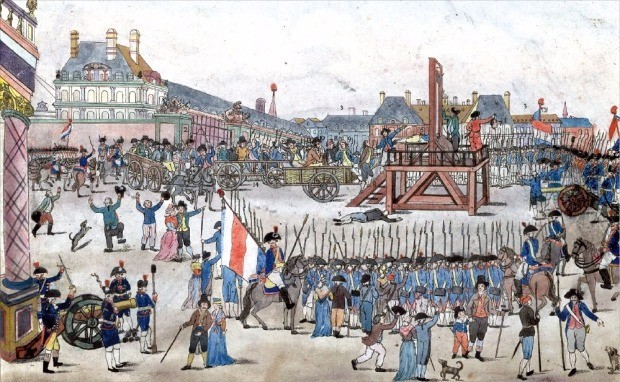

저자는 폭군이 등장하는 가장 중요한 원인으로 ‘폭군 등장 이전의 구시대적 패러다임’을 꼽는다. 패러다임을 뒤집는 과정에서 저항이 일어나고, 대중을 이끌며 저항에 앞장선 리더들이 훗날 또 다른 폭군으로 변질되는 것이다. 고대 그리스 시대엔 솔론과 페리클레스가 그랬다. 이들은 세계사에서 ‘고대 민주주의의 아버지’로 꼽힌다. 로마 제국의 하드리아누스 황제는 ‘5현제(賢帝)’ 중 한 사람으로 불릴 정도로 존경을 받았다. 하지만 그는 자신의 눈밖에 나면 사람을 아무렇지도 않게 죽였다. 프랑스혁명 당시 자코뱅당을 이끈 로베스피에르는 공포정치를 펼치다가 결국 단두대에서 처형당했다.

저자는 폭군의 유형을 세 가지로 분류한다. 첫째는 ‘전형적 폭군’이다. 로마의 네로 황제와 스페인 내전의 주동자였던 프란시스코 프랑코 장군 등이 이 유형이다. 이들은 국가를 일종의 재산이라고 생각한다. 또 스스로를 국가의 주인이라고 생각한다. 그 때문에 국가와 사회를 사유재산으로 여기며, 자신의 앞길을 막는 인물들을 무참히 살해한다.

두 번째는 ‘개혁형 폭군’이다. 이 유형은 언뜻 보면 폭군이란 생각이 들지 않는다. 법과 제도, 복지와 교육 등 근본적 개혁을 통한 국가 개조를 시도하기 때문이다. 하지만 결국 이들의 심연에 흐르고 있는 건 타인을 지배하고자 하는 욕망이다. 명예를 최고의 가치로 여기며, 국민으로부터 존경받고 싶어한다. 저자는 이 유형에 속하는 군주로 로마의 카이사르, 영국의 헨리 8세와 엘리자베스 1세, 프랑스의 루이 14세와 나폴레옹 1세, ‘터키의 국부(國父)’로 불리는 케말 아타튀르크 대통령 등을 꼽는다.

마지막은 ‘영원불멸형 폭군’이다. 세 유형의 폭군 중 가장 위험하고도 까다로운 이들이다. 이런 폭군이 꿈꾸는 건 영원히 사라지지 않을 새로운 왕국이다. 왕국을 건설하려는 사람들은 모든 사람들로 하여금 오로지 하나의 뜻만을 따르도록 하고 싶어 한다. 정치보다는 종교에 더 가깝다. 지금까지 존재하지 않았던 새로운 나라를 만들기 위해선 대중을 세뇌하고, 드라마틱한 혁명의 이미지를 만들어내야 한다. 아울러 전쟁과 대량 학살을 통해 세계를 파괴하려 한다. 프랑스의 로베스피에르, 옛 소련의 스탈린, 독일 나치의 히틀러, 중국의 마오쩌둥, 캄보디아의 폴 포트 등이 이런 유형이다. 최근 세계 각국을 휩쓸고 있는 테러리즘의 중심인 이슬람국가(IS) 역시 여기에 해당한다.

저자는 폭군들이 저마다 지닌 신념에 대해 ‘뒤틀린 정의였을 뿐’이라고 단언한다. 때로는 대중에게 낭만을 불러일으키고, 아무리 위대한 문화유산을 남겼다 하더라도 폭군이 명군으로 바뀔 순 없다는 것이다. 저자는 “인간에게 권력욕이 있는 한 폭정은 사라지지 않으며, 모든 권력자는 잠재적 폭군”이라고 규정한다. 아울러 “대중의 기억상실은 폭군이 태어나도록 유도한다”고 지적한다.

결론이 비관적이지는 않다. 저자는 “무엇이 정의이고, 무엇이 불의인지 가늠할 수 있는 눈이 필요하다”며 “최악의 민주주의가 최선의 폭정보다 낫다는 사실을 인식해야 더 엉망인 정권이 들어서는 일을 막을 수 있다”고 강조한다.

이미아 기자 mia@hankyung.com