"지문으로 아이폰 열라" 美법원명령 위헌 논란

'국가안보냐, 사생활 보호냐'를 놓고 논쟁이 뜨거웠던 아이폰의 잠금장치 해제가 지문 제공과 관련한 위헌 논란으로 다시 도마 위에 올랐다.

불리한 진술을 거부할 수 있다는 원칙을 명시한 수정헌법에 어긋난다는 지적과 지문 제공 과정이 말로 이뤄지는 것이 아니라서 헌법을 위반하지 않았다는 논리가 맞붙고 있다.

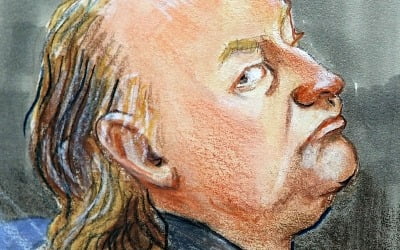

2일(현지시간) 미국 ABC뉴스 등에 따르면 미 수사당국은 지난 2월 한 갱단의 여자친구(29)가 지문을 이용해 자신의 아이폰 잠금을 풀도록 강제하는 영장을 발부받았다.

로스앤젤레스(LA) 출신의 여성은 신분 도용 등의 혐의로 유죄 선고를 받은 상태였다.

그동안 아이폰 잠금장치의 해제 논란은 4∼6자리의 암호를 푸는 데 집중됐을 뿐 지문과 같은 생체조직이 거론된 것은 드문 일이다.

최근 미 연방수사국(FBI)과 애플이 격돌한 샌버너디노 총격사건의 테러범 아이폰도 생체조직이 아닌 숫자 비밀번호 해제와 관련한 것이었다.

일각에선 아이폰 해제를 위한 지문 제공이 헌법을 위배했다고 지적한다.

일부 법률 전문가는 지문 등 생체인식 제공이 범죄와 관련해 형벌을 받을 수도 있는 증거를 제공하는 '자기부죄'(self-incrimination·自己負罪) 형태라고 설명한다.

미국 수정헌법 5조는 자신에게 불리하다고 생각되는 진술을 거부할 수 있다며 '자기부죄 금지 원칙'을 마련해 놓고 있다.

미 데이턴대의 수전 브레너 교수는 미 매체 LA타임스에 지문 제공이 수정헌법 5조에 위배된다고 주장했다.

브레너 교수는 "지문, 생체인식과 관련한 얘기가 아니다"며 지문 인식으로 제공한 아이폰 안의 내용물 가운데 많은 부분은 소유자와 관련한 것이며 그를 유죄로 만들 수도 있다는 점을 주목해야 한다고 강조했다.

반면 지문 제공이 말로 이뤄지지 않는다는 점에서 헌법과 배치되는 게 아니라는 주장도 있다.

미 스탠퍼드 로스쿨 '인터넷과 사회센터'의 알버트 지다리 전문가는 "지문 인식은 증거나 자기부죄에 해당하지 않는다"며 "비밀번호를 푸는 것과 달리 사법 당국에 마음속에 있는 것을 말하도록 강요받지 않기 때문"이라고 설명했다.

이 같은 공방은 지문 또는 홍채 인식 등 기술이 발전하면서 사법 영역에 새로운 도전 과제가 생겼기 때문이다.

마크 바살러뮤 버팔로대 법학 교수는 "기술은 항상 법에 훨씬 앞서 있다"며 "법이 기술을 따라잡지 못하면서 불확실성이 생겨나는 것"이라고 강조했다.

(서울연합뉴스) 김남권 기자 kong79@yna.co.kr

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["심각한 고평가"…AI 서버 수요 의심 커졌다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240601065547707.jpg)