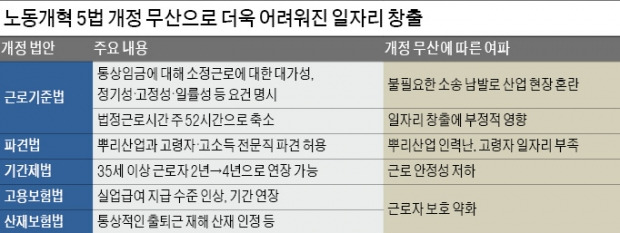

노조 보호 받지 못하는 하청근로자만 일터 잃어

기업 채용 의지마저 꺾어

고용 유연해야 뽑을수 있는데…외국 기업들도 "이래서야…"

현대중공업은 최근 2년 동안 4조8000억원의 영업손실을 입고 인력 구조조정을 진행했다. 하지만 인력 구조조정의 대상은 대부분 노조의 보호를 받지 못하고 있는 직종이었다. 실제 지난해 현대중공업이 시행한 희망퇴직에서 1400여명의 사무직 근로자가 퇴직했다. 반면 노조원이 대부분인 1만6000여명의 생산직에선 희망퇴직자가 100명도 채 되지 않았다.

그렇다고 실제 생산 현장 근로자가 줄어들지 않은 것은 아니다. 정규직 대신 사내하도급 근로자들이 일터를 떠났다. 2014년 말 580여개였던 현대중공업 사내하도급업체 수는 작년 말 500개가량으로 줄었다. 이 과정에서 1000여명의 사내하도급업체 근로자도 일자리를 잃었다.

다른 조선업체들도 사정은 비슷하다. 한국조선해양플랜트협회에 따르면 국내 9대 조선소의 정규직 생산직 근로자 수는 2000년 3만6000여명에서 2013년 3만5000여명으로 소폭 줄었다. 반면 사내하도급은 같은 기간 7만9000여명에서 17만명으로 두 배 이상 늘었다. 최근에는 실적 부진으로 사내하도급 근로자 수천명이 일자리를 잃은 것으로 업계는 보고 있다.

이 같은 사내하도급 대량실직은 경기변동에 대응해야 하는 제조업에서 자주 발생한다. 한국GM 군산공장에선 일감이 줄어들면서 5년 전 1200여명이던 사내하도급 근로자가 현재 150여명으로 줄었다. 정규직 1000여명의 일자리는 거의 변화가 없다.

2년간 논의된 노동개혁의 핵심 의제인 저(低)성과자 해고를 비롯해 정규직에 대한 고용·임금·근로시간 유연성이 높아지면 지금처럼 비정규직이 대량 실직하는 사태는 상당히 막을 수 있다는 게 현장의 목소리다.

한 번 정규직으로 채용하면 해고할 수도, 임금이나 근로시간을 조정하기도 사실상 불가능한 ‘정규직 과보호’가 기업들이 비정규직을 활용할 수밖에 없는 이유이기 때문이다. 한 조선사 관계자는 “해외 업체는 경기에 따라 수천명씩 감원했다가 다시 채용할 수 있지만 한국에선 사내하도급으로 인력을 조절할 수밖에 없다”고 설명했다.

박병원 한국경영자총협회 회장은 “노동시장 개혁으로 성과에 따른 보상 체계가 확립되면 근로자들이 좀 더 나은 일자리로 이동할 수 있는 여지가 커진다”며 “정규직과 비정규직 간 근로조건 격차도 자연스럽게 줄어들 것”이라고 설명했다.

노동개혁 실패는 기업들의 채용 의지마저 꺾고 있다. 한 대기업 인사담당 임원은 “고용이 유연해져야 여유있게 뽑고 사람을 키울 수 있는데 지금은 그럴 수 있는 환경이 전혀 아니다”고 털어놨다.

노동개혁 무산은 외국기업의 한국 투자에도 악영향을 미칠 것으로 예상된다. 외국기업의 한국 진출을 자문하는 한 법무법인의 변호사는 “외국 기업들은 한국이 지리적 위치 등 여러 측면에서 투자하기 좋은 환경으로 보고 있다”며 “하지만 ‘한 번 고용하면 내보낼 수 없다’는 얘기를 들으면 투자를 접는 경우가 많다”고 전했다.

강현우 기자 hkang@hankyung.com