세금보다 무서운 규제…美서 2조弗 '꿀꺽'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

미국 기업들 규제 지키느라 든 비용, 연방 예산의 절반 넘어

작년 신설 연방규제 3659건…가구당 1만5000弗 지불한 셈

작년 신설 연방규제 3659건…가구당 1만5000弗 지불한 셈

영국의 경제주간지 이코노미스트는 최근 호에서 미국 싱크탱크인 기업경쟁력연구소(CEI) 자료를 인용, 과도한 규제가 미 경제의 발목을 잡고 있다고 보도했다.

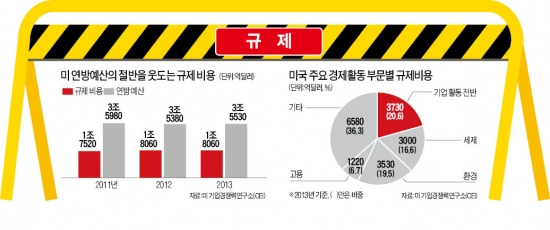

CEI에 따르면 지난해 미국 기업과 자영업자들이 각종 규제를 지키는 데 지급한 돈은 1조8600억달러(약 2000조원)에 달한다. 이는 지난해 연방정부 예산인 3조5530억달러의 절반을 넘어서는 액수다. 이를 가구당 지출로 환산하면 약 1만5000달러. 연평균 소득의 23%를 규제비용으로 내고 있는 셈이다. 이 연구소는 규제 정도만 놓고 보면 미국이 세계에서 열 번째로 규제가 심한 국가라고 지적했다. CEI는 정부 규제를 연구하고 정책 대안을 제시하기 위해 1984년 워싱턴에 설립된 보수 성향의 비영리 공공정책 연구소다.

CEI는 특히 버락 오바마 미 대통령이 기업활동 촉진과 일자리 창출을 최우선 정책 과제로 강조하고 있지만 지난해 새로 등록된 연방정부 규제가 3659개에 달하는 것으로 조사됐다고 밝혔다. 이는 연방정부와 산하 위원회 등 63개 기관이 만든 것으로 환경, 노동, 교통, 통신, 금융, 세제 등 주요 산업과 경제 활동을 망라한다.

연구소는 지난해 국회를 통과해 대통령이 서명한 법안이 72개인 점을 감안하면 법안 건당 51건의 규제가 만들어지고 있다며 규제 양산의 주범으로 ‘관료주의’를 꼽았다. 특히 신설 규제 중 비용과 편익 분석이 이뤄진 것은 전체 3659개 중 7건에 불과하다며 행정당국이 자의적인 법안 해석을 통해 규제를 남발하고 있다고 지적했다. CEI는 규제비용이 1억달러가 넘는 경우 국회 승인을 받도록 하고 새로운 규제는 반드시 일몰제를 적용해 시한을 못박아야 한다고 주장했다.

이코노미스트지는 미국이 세수 부족으로 더 이상 기업에 금전적인 인센티브를 제공할 수 없는 만큼 규제 폐지가 경기 회복을 위해 비용이 들지 않는 저렴한 대안이라고 강조했다. 이 잡지는 미국의 카프만재단 등의 설문조사를 인용해 사업자들은 세금보다 과도한 규제가 기업활동에 더 치명적인 것으로 보고 있다고 전했다. 카프만재단은 수천명의 소규모 사업자를 대상으로 고용과 용도구역 변경, 의료보험, 직업교육 등과 관련 규제 정도를 조사, 38개주 82개 도시 기업환경을 분석했다. 이 조사에서 응답자의 3분의 2는 세금보다 복잡한 규제로 인한 기업활동의 어려움이 더 크다고 답했다.

이코노미스트지는 미네소타주의 경우 높은 법인세율에도 불구하고 B등급을 받았는데 간소한 창업 절차 등 친기업 정책이 큰 영향을 줬다고 지적했다. 반면 워싱턴주와 플로리다주는 낮은 법인세율에도 불구하고 C등급을 받았다며 복잡한 토지 사용 허가 등 각종 규제장벽이 원인이라고 해석했다. 캘리포니아와 일리노이주 등은 높은 세율과 복잡한 규제 등으로 가장 낮은 F등급을 받았고 뉴욕, 뉴저지, 코네티컷, 매사추세츠, 펜실베이니아주는 D등급을 받았다.

이심기 기자 sglee@hankyung.com