상장사 해외IR, 국내증권사 '푸대접'

"日처럼 대기업이 자국 증권사에 기회줘야 상생"

담당 상장사에 “2분기 실적 발표도 끝났으니 우리 회사가 해외에서 개최할 기업설명회(IR)에 참석해달라”고 요청했더니 “임원이 ‘해외IR은 외국계 증권사와 해야 한다’는 생각이 있어 안 되겠다”는 답이 돌아왔기 때문이다.

A씨는 “국내 증권사란 이유로 무시당했다는 생각이 들었다”며 “글로벌시장에서 유명한 국내 기업이면 국내 증권사들이 해외에서 트랙레코드(실적)를 쌓는 데 도움을 줄 수 있는데 아쉽다”고 말했다.

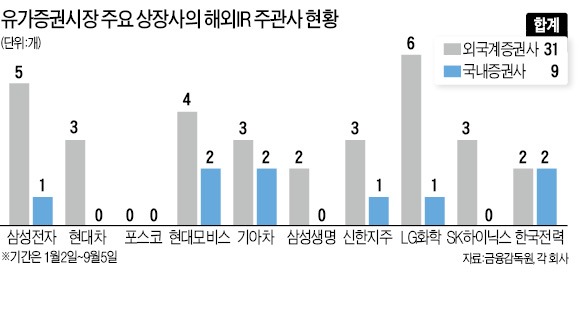

외국계 증권사들이 국내 상장사들의 해외 IR 주관을 싹쓸이하고 있다. 5일 금융감독원에 따르면 올해 들어 이날까지 유가증권시장 시가총액 기준 10대 상장사의 해외 IR 참여 횟수는 총 40건이다. 이 중 31건은 외국계 증권사가 주관하는 행사였고, 9건만 국내 증권사 몫이었다.

외국계 증권사들이 해외 IR을 자주 개최하는 것은 사실이다. 2분기 실적발표 시즌이 마무리된 지난달 20일 이후 현재까지 11개 외국계 증권사가 홍콩 싱가포르 런던 뉴욕 등지에서 해외 IR을 개최했거나 준비 중이다. 해외 IR을 개최했거나 준비 중인 국내 증권사는 4곳에 불과하다.

하지만 외국계 쏠림현상의 근본 원인은 국내 상장사 IR 담당자들의 ‘선입견’이란 지적도 나온다. 외국계 증권사들의 해외 기관투자가 네트워크가 국내 증권사보다 상대적으로 뛰어날 것이란 인식 때문이란 뜻이다.

국내 증권사 애널리스트들의 생각은 다르다. 한 애널리스트는 “해외에서 주목받는 국내 상장사라면 우리도 외국계 증권사에 뒤지지 않게 해외 기관들을 모아 연결해줄 수 있다”며 “특히 IR담당 임원들이 ‘사대(事大)주의’에 빠져 있다”고 비판했다.

국내 증권사들이 해외 IR 때 쓸 수 있는 비용이 상대적으로 적은 것도 원인 중 하나로 꼽힌다. 국내 증권사는 보통 현지 숙식이나 교통 등의 비용만 해외 IR에 동행하는 상장사 IR 담당자에게 제공하지만 외국계 증권사는 항공권까지 부담하는 것으로 알려졌다. 국내 중형 증권사 업종 담당 애널리스트는 “일부 대기업의 IR 담당자는 ‘팀장은 외국계처럼 비즈니스클래스 항공권으로 해달라’고 대놓고 요구하기도 한다”며 “굴지의 대기업 같은 경우는 해외 트랙레코드 때문에 울며 겨자 먹기로 요구를 들어줄 수 있지만 대부분 못 맞춰주는 게 현실”이라고 설명했다.

해외 사업을 할 때 자국 증권사를 주관사에 넣는 일본 연금·기금 투자자들처럼 글로벌 시장에서 인정받는 국내 상장사들도 해외 IR을 통해 국내 증권사를 도와줄 수 있는 것이 아니냐는 의견도 있다. 한 애널리스트는 “해외 IR은 해외 기관들을 상대로 영업도 하고 평판을 높일 수 있는 좋은 기회”라며 “잘나가는 국내 대기업들이 국내 금융사에 기회를 주는 게 상생이 아니겠느냐”고 말했다.

황정수 기자 hjs@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[AI 종목 진단] HBM용 프로브카드 승인…마이크로투나노 20% 급등](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.32920593.3.jpg)

![[속보] 日당국 외환시장 개입 관측 속 엔/달러 환율 154엔대 하락](https://img.hankyung.com/photo/202404/ZN.36560692.3.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)