한국 떠나려는 해외인재 붙잡아라…삼성의 새로운 고민

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

세계 210여곳에 사업장을 가진 삼성전자는 23만5000여명의 인력 중 외국인이 14만여명에 달한다. 대부분은 중국과 베트남 등의 생산직이지만 마케팅과 전략, 연구개발(R&D)을 담당하는 핵심 인력도 적지 않다.

삼성전자는 최근 외국인 핵심인재의 한국 근무를 늘리는 추세다. 본사의 기업문화를 경험토록 하기 위해서다. 지난해 전무로 승진한 데이비드 스틸 미국법인 전무가 대표적으로 한국 근무를 거쳐 해외에서 활약 중인 핵심인재다.

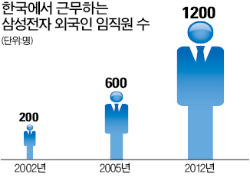

삼성전자가 주택과 거주비, 자녀 교육비를 지원하는 역주재원 제도인 글로벌 모빌리티 프로그램 등을 시행한 결과 2002년 200여명 수준이던 한국 근무 외국인 직원 수는 2012년 말 1200여명으로 급증했다.

문제는 어렵사리 모셔온 해외 인재의 퇴직률이 높다는 데 있다. 삼성전자 고위 관계자는 “2~3년 사이 한국 본사에 근무하는 외국인 핵심인력을 크게 늘렸는데 적응하지 못하고 떠나는 사람이 상당하다”고 고충을 털어놨다. 한국인 직원 퇴직률이 2010년 4.9%, 2012년 3.9% 정도인 데 비해 외국인 핵심인재 이직률은 이보다 2배 이상 높은 것으로 알려졌다.

삼성전자는 글로벌 헬프 데스크를 만들어 한국에 들어오기 전 비자 신청부터 교육, 은행 업무 등 생활에 필요한 모든 것을 지원하고 있다. 또 지난해 12월엔 외국인 부인들이 서로 도우며 손쉽게 한국 생활을 할 수 있도록 하기 위해 부인회를 결성하기도 했다.

삼성전자 관계자는 “아무래도 회사 차원의 노력엔 한계가 있다”며 “창조경제 활성화를 위해서라도 정부가 나서 외국인을 위한 교육과 의료 인프라를 확충하고, 외국인 이민에 대한 인식과 문호를 좀 더 개방할 필요가 있다”고 말했다.

김현석 기자 realist@hankyung.com

!['억대' 페라리 누가 사나 봤더니…40세 미만이 무려 40% [신정은의 모빌리티워치]](https://img.hankyung.com/photo/202503/01.37283984.3.jpg)