[한경에세이] 신지식인 .. 이근식 <이사장>

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

GEPCOED 5@hitel.net >

얇아진 봉투, 꽉 찬 아파트 주차장, 멀어진 유학의 꿈, 희미한 가로등,

텅 빈 출국장, 파리 날리는 식당 등 이런 것들이 IMF체제이후 바뀐 우리의

생활모습들이다.

그러나 이런 현상들 속에서 다행히도 예전과는 진정으로 변화된 것이 있다.

그것은 "지식" 그리고 "지식인"에 대한 개념이, 그리고 그 중요성에 대한

인식이 크게 달라지고 있다는 것이다.

IMF체제가 우리에게 가져다 준 선물(?)중의 하나가 아닐까 생각된다.

우리는 흔히 말하기를 앞으로의 시대는 산업사회를 뛰어넘는 지식정보화사회

이며, 지식은 21세기의 국가경쟁력을 결정지을 강력한 무기라고들 얘기하고

있다.

뿐만 아니라 글로벌경쟁, 대량실업시대에는 "지식"을 보유하고 활용하는

자만이 승자가 될 수 있다고 한다.

하지만 지식의 무엇인지에 대한 명확한 우리의 생각이 정리되어 있지 않았

으며, 지식이라고 하면 교수나 학자, 기술자 등 일부 고급두뇌 집단의 전유물

로 인식되어 왔던 것이 사실이다.

그래서 우리 주변에는 개괄적이고 원론적인 서적들은 많지만, 구체적이고

현장중심의 책들은 부족했고 삶의 현장에서 "우리들의 미래"를 찾아내는데

인색했던 것이 아닐까.

그러나 이제 "지식"에 대한 개념이 변하고 있다.

아니 벌써 변했을런지도 모르겠다.

대표적인 미래학자인 피터 드러커(Peter F. Drucker)는 "지식이란 일하는

방법을 개선하거나, 새롭게 개발하거나, 또는 기존의 틀을 바꾸는 혁신을

단행해서 부가가치를 높이는 것"이라고 정의했다.

학문과 같은 전통적인 지식보다는 기술특허나 데이터베이스 같은 실용지식,

그리고 고객서비스 노하우 같은 현장경험이 지식으로서 더욱 가치가 있을 수

있다는 것이다.

정부에서도 지식을 활용하여 부가가치를 능동적으로 창출하는 사람, 또는

기존 사고의 틀에서 벗어나 새로운 발상으로 자신의 일하는 방식을 개선.혁신

하는 사람, 학력이나 전문자격증 소유여부에 관계없이 삶의 현장에서 자신이

맡은 일을 개선.개발.혁신하는 방법을 알고 그에 관련된 지식을 기록하고

활용함은 물론 다른 사람과 공유함으로써 사회적 부가가치를 높여 나가는

사람들을 "신지식인"으로 지칭하고, 누구나 지식인이 될 수 있음을 범국가적

인 국민운동으로 전개하려고 하고 있다.

이 운동을 통해 지식은 우리 생활속에 가까이 있고 누구든지 지식인이 될 수

있다는 인식이 확산되어, 사회전반에 걸쳐 많은 "신지식인"이 나올 때 우리

경제의 앞날은 그만큼 밝아질 것이다.

이제 우리에게 주어진 과제는 기업인이건 공무원이건 학생이건 교수이건

주부이건 생활현장의 근로자이건, 하는 일을 막론하고 국민 모두 자기 책임

아래 자기 영역에서 부가가치를 높이기 위해 개선.개발.혁신하는 "신지식인

운동"의 대열에 동참하는 일이다.

그래서 새롭게 배우고 혁신하는 개인, 조직, 국가가 되어 21세기의 새로운

희망을 갖는 계기가 되고, 한국을 다시 세우고 우리의 자존심을 되찾는

출발점이 되었으면 한다.

( 한 국 경 제 신 문 1999년 1월 14일자 ).

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[한경에세이] '차이'를 만들어내는 몰입](https://img.hankyung.com/photo/202406/07.36609646.3.jpg)

![[토요칼럼] 저금의 재발견](https://img.hankyung.com/photo/202406/07.24247280.3.jpg)

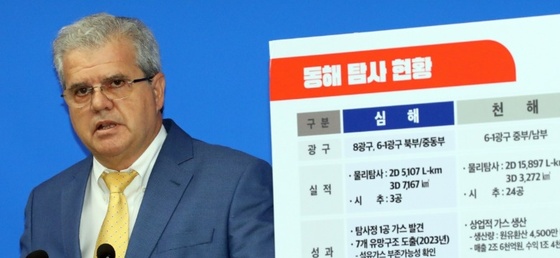

![반나절 만에 3,200억 원 손실…시장 흔든 트레이더 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240608064644263.jpg)